目標管理(MBO)とは?メリットやデメリット、運用の流れを紹介しますBLOG

2023.9.4

「目標管理(MBO)って言葉はよく聞くけど、実際なにをしたらいいのかわからない…」

と思っている方。

MBOはOKRに並ぶ目標管理手法の一つですが、その意味はを知らない人は多いでしょう。

そこで、この記事では、

- 目標管理(MBO)の意味

- 目標管理(MBO)のメリットとデメリット、対策

- 目標管理(MBO)を導入する前にすべきこと

- 目標管理(MBO)の流れ

- 目標管理(MBO)を導入した企業の例

を、お伝えします。

目標管理(MBO)をいきなり運用するのは難しいかもしれませんが、考え方を理解するだけならハードルは高くありません。

まずはこの記事で、目標管理(MBO)を大まかに理解しましょう。

本記事の執筆者について

「Resily」は目標管理のフレームワークOKRのクラウドツールを170社以上に提供しています。多くの企業が導入するMBOをグローバルスタンダードであるOKRに進化させるノウハウをお伝えできればと思います。

OKRとは?Google採用の目標管理フレームワークを導入事例を交えて紹介。KPIやMBOとの違いも解説

目標管理(MBO)とは「目標によって、組織を管理すること」

MBOとは、「現代の経営」の著者、ピーター・ドラッカーが提唱したマネジメント手法です。正式名称は「Management By Objective」で、それぞれの頭文字を取ってMBOとなります。

MBOは直訳すると「目標による管理」です。その意味は、「個人、またはチームが自分たちで目標設定と申告をしてもらい、その進捗を管理しながら生産性を高めること」です。ここで大事なのは、MBOは「目標を管理する手法」ではなく、「目標を通じて組織を管理する手法」であるということです。

MBOはもともと、会社のトップが従業員をマネジメントするための目標管理手法として普及されましたが、日本では成果主義を背景に徐々に「人事評価手法」として広まって行きました。

バブル崩壊前の日本の評価制度は、業績だけではなく、技能や業務態度も評価ポイント(職能資格制度)としていました。しかしバブル崩壊後は職能資格制度が撤廃になり、新たな人事評価制度を見つけざるを得なくなったのです。

そこで出てきたのがMBOです。「目標達成度に応じて評価する」というのは、評価のプロセスが見え、当時の日本の企業にマッチしたのです。

MBOの本来の意味が形骸化しつつありますが、今回この記事ではMBOの元の意味に立ち返って紹介していきます。

次では、最近注目を集めているフレームワークのOKRと目標管理(MBO)との違いについて紹介します。

目標管理(MBO)と比較されることが多く、違いをしっかり理解しておくことでどの場合に目標管理(MBO)を利用すれば良いのかが明確になると思います。

目標管理(MBO)とOKRとの違い4つ

OKRはGoogleなどで用いられている方法です。目標管理とOKRには、以下の4つの違いがあります。

- 目標が共有範囲

- レビューのサイクルの長さ

- 野心的な目標か、達成可能な目標か、求められる目標の達成率

- 報酬・人事評価への依存

1. 目標の共有範囲は特定のメンバーか、社内全体か

目標管理(MBO)とOKRとの違い1つ目は、従業員それぞれの目標が誰に共有されるのかです。目標管理(MBO)では、従業員の目標は上司など、限られたメンバーのみに共有されることがほとんどです。

一方のOKRは、会社目標・チーム目標・個人目標は社内全体に共有します。その目的は、各々の目標とそれに対する成果指標を透明化することで、誰が何をやっているかを理解でき、社内間のコミュニケーションを促進することにあります。

2.レビューのサイクルの長さ

2つ目の違いは、レビューのサイクルの長さです。目標管理(MBO)においては、進捗は半年〜年に1回ほどのペースで確かめられます。

一方のOKRは、通常1週間〜1ヶ月に1回の短いスパンで進捗が確かめられます。OKRには週初めに行うチェックインミーティングや、週末に行うウィン・セッションといったセオリーがあるため、MBOよりも頻繁にレビューを行う機会があります。

3. 野心的な目標か、達成可能な目標か、求められる目標の達成率

3つ目の違いは、求められる目標の達成率です。目標管理(MBO)では、立てた目標の100%達成が求められます。

一方でOKRにおいて求められる達成率は60~70%で良しとされています。100%達成できる目標は目標に対する自信度が高すぎるとされ、必ず達成できる目標=簡単すぎる目標とみなされます。OKRは野心的な目標を設定することが基本であるため、達成の自信度が5割くらいのものを設定することが好ましいのです。そうした達成できるか五分五分の可能性の目標は、企業や従業員の成長を最大化します。

4. 報酬の決定に関係するのか、生産性の向上に関係するのか

4つ目の違いは、目標の達成度が報酬の決定に依存するか、また生産性の向上に関係するのかということについてです。一般的に、目標管理(MBO)は人事評価が最終目的ではありませんが、1つの基準となっているのは事実です。

一方でOKRは評価制度ではありません。仮に目標の達成度が100%であろうと、50%であろうと評価には響きません。むしろ人事評価と結びつけることは、従業員が評価を恐れて達成しやすい目標だけを立ててしまう懸念があり、推奨されていません。企業成長や生産性の向上に関係するのが、OKRの特徴です。

OKRについて詳しくは「OKRとは?Google採用の目標管理フレームワークを紹介」をご一読ください。

次では、目標管理(MBO)の2つのメリットを紹介します。

目標管理(MBO)の3つのメリット

目標管理(MBO)の意味、OKRの違いを理解したところで、メリット、デメリットも見ていきましょう。

MBOのメリットは3つです。

- 従業員の能力がUP

- モチベーションの向上

- 実績を評価しやすい

1. 従業員の能力がアップする

目標管理(MBO)のメリット1つ目は、従業員の能力がアップする点です。従業員は自ら決めた目標を達成するために行動を起こすので、自主性も養われます。誰かが決めた目標に向けて努力のするのはモチベーションも上がらず、達成の意義も見えてきません。

MBOは上司が進捗を管理するので、1on1などでフィードバックをもらえます。従業員は自分が立てた目標の進捗を上司に管理されることで安心感と自分が評価されていることの充足感があります。

こうした要因からMBOは従業員の個々の能力を底上げすることができるのです。

2.モチベーションの向上

2つ目のメリットは、従業員のモチベーションの向上です。

多くの場合、目標は会社やチーム、上司が決め、従業員はそれを遂行します。こうした目標は往々にして従業員のモチベーションを削ぎます。目標を達成しても「会社に利益をもたらしている」「会社に貢献している」という実感が得づらいというのが1番の理由でしょう。

前項にも関連しますが、MBOは自主的に目標を設定し取り組みます。そしてその目標は会社、チームとの目標にも関連したものなので、従業員は目の前の目標を達成することでもメリットやビジョンが明確に見えるので。達成することでチームの目標に貢献できる、会社に貢献できるというのを実感できると、会社の中での自分の役割と存在価値を感じることができるのでモチベーションが上がるのです。

3. 従業員を評価しやすくなる

目標管理(MBO)の3つ目のメリットは、従業員の評価をしやすくなる点です。MBOにおいての目標は数値などの客観的なものに設定されるため、評価をする際に非常に透明性が高いです。従業員も評価までのプロセスが分かると、評価の結果に納得できるのです。

目標の達成度を客観的に把握することで、従業員に対して主観ではない、誰が見ても理解できる評価を下しやすくなります。

次では目標管理(MBO)のデメリットと対策を紹介していきます。

目標管理の3つのデメリットと対策

目標管理には以下の3つのデメリットがあります。

- 目標設定のための目標設定になってしまう可能性がある

- 会社にとって必要のない生産性の低い目標設定をしてしまうことがある

- 評価者の負担が増える

1. 目標設定のための目標設定になってしまう可能性がある

1つ目のデメリットは、目標設定が、目標設定のための目標設定になってしまう可能性がある点です。つまり「目標を設定することそのものが目標になってしまう」可能性がある、ということですね。

対策:目標の先のゴールを設定する

対策としては、まず目標の先のゴールを設定するのがおすすめです。ゴールを設定することで、そのゴールから逆算して目標を設定することができます。

2. 会社にとって必要のない生産性の低い目標設定をしてしまうことがある

2つ目のデメリットが、従業員が会社にとって必要のない、生産性の低い目標設定をしてしまう可能性がある点です。なぜなら前述のように、目標管理においては「目標をどのくらい達成できたか」が評価の基準になるためです。

つまり自分への評価を高くするために、達成しやすい目標を従業員が設定してしまう可能性があるわけですね。

もちろん生産性の低い目標は、たとえ達成できたとしても会社全体の戦力アップにはつながりません。

対策:上司がチェックする

対策としては、従業員が決めた目標に対して、それがどれだけ困難なものか、を上司がチェックするステップを設けるのがおすすめです。

3. 評価者の負担が増える

目標管理を導入した場合、評価者への負担は避けられません。

なぜなら通常の業務に加えて、目標管理のために評価者は、

- 部下の目標のチェック

- 部下との定期的な面談

などをしなくてはいけないためです。

対策:ツールやシステムで負担を軽減させる

これらの負担を減らすためには、

- 目標管理を導入する前に、評価者のマネジメント能力を育てる

- 目標管理を効率化するアプリやツールを使う

などの対策がおすすめです。

次では、目標管理を導入する前にすべきことを紹介します。

MBOを導入した企業3社の事例を紹介

MBOのメリット、デメリットと対策を理解してきました。ここでは実際にMBOを導入し、運用をしてきた3社の事例を見ていきましょう。

グリー株式会社

グリー株式会社はMBOの運用に成功している企業の1つです。

グリーがMBOを成功させるにあたって取り組んだ施策は2つあります。

- 目標の達成基準を5段階にする

- 定期的に1on1ミーティングでフィードバック

1.目標の達成基準を5段階にする

まず、上期(6~8月)と下期(12~2月)に各社員は目標設定を行います。目標数は半期でだいたい5〜6ほど設定します。目標設定が終わったら、それぞれに重要度の指数をいれていきます。重要度の高いものから優先的に取り組むためです。さらに、それぞれの目標に、先にも述べた5段階の達成基準を入れていきます。例えば、「2000万の売上目標」に対して結果が1000万であれば達成度は2~3となるわけです。

目標は立てるだけでなく、結果を明確な達成度数で表すことで評価もしやすくなります。

2.定期的に1on1ミーティングでフィードバック

1on1ミーティングで行うことは「すり合わせ」です。前項の5段階の達成度は従業員側で一旦評価を出して、その後上司との面談で細かく詰めてすり合わせをします。こうした上司と部下のすり合わせの場を定期的に行います。その他、目標に対しての進捗確認や、適宜フィードバックを行うのです。

MBOにおいて、上司と部下が話し合う場を持つことは不可欠です。目標管理手法は一歩運用方法を誤れば従業員のモチベーションと向上心を下げかねません。こうした1on1ミーティングの機会は、部下のコンディションを把握し、軌道修正を行う良い機会となります。

グリーはこのように話し合いの場を定期的に持つことでMBOの運用を成功させました。

株式会社ユー・エム・アイ

株式会社ユー・エム・アイは1971年に創業しました。製造業にマーケットを置き、主にプラスチックやアルミ製品を取り扱っています。

MBO導入の背景には、現場で活躍していた従業員が管理職になる傍ら、優秀な人材は必ずしもマネジメント能力に優れてはない、という課題がありました。MBOを導入することで「人材育成の環境を整える」ことを目的としたのです。それに付随して、従業員側にも「目的を意識した業務の遂行をしてもらう」というのも、もう一つのターゲットでした。

MBO導入後は、6ヶ月に1回のスパンで目標設定とフィードバックを行いました。ユー・エム・アイがMBOに取り入れた工夫は、「1on1を2回行う」ことです。1回目の1on1は直属の上司と行います。ここでは「目標の達成度に応じた成果評価」を行います。そして2回目の1on1は、人事考課の担当と行います。この2回目は「部下の本音を吸い取る」ことを目的としています。普段接する直属の上司には、やはり本音は話しづらいものです。2回目の1on1でじっくりと部下と話し合い、部下の気持ちに特別な配慮をするのです。

この工夫は功を成して、MBOに対する従業員の満足度は高く、モチベーションも向上しました。

目標管理(MBO)を導入する前にすべきこと:現状を分析する

目標管理(MBO)を導入する前にすべきこと、それは現状を分析することです。なぜなら現状を知ることで、目標管理(MBO)を用いる理由をはっきりさせることができるためです。

目標管理(MBO)を用いる理由がはっきりしていないと、目標管理(MBO)を実際に導入してみた後に、それを使い続けるかどうかの評価基準を持てません。

現状を分析して「これなら目標管理(MBO)によって改善できる」と判断できたときだけ、目標管理(MBO)を導入するようにしましょう。

次では、目標管理の流れを5ステップに分けて紹介します。

目標管理(MBO)の5つのステップ

目標管理(MBO)は、以下5つのステップで行われます。

- 組織、チームごとに目標を設定し、従業員に共有する

- 従業員個人の目標を設定する

- 目標達成のために活動する

- 結果を評価する

- 制度そのものを評価する

以下、詳しく紹介します。

1. 組織、チームごとに目標を設定し、従業員に共有する

1つ目のステップは、組織、チームごとの目標設定と共有です。

この目標はあいまいなものであってはいけません。というのも、全体で具体的な目標があったほうが、従業員はどんな目標を立てたらよいかがわかりやすくなるためです。

また目標を共有するときには、目標を達成することで得られるメリットを従業員に想像してもらうことが重要です。

メリットをはっきりさせることで、従業員が業務に積極的に取り組むことが期待できます。

2.従業員が、個人の目標を設定する

2つ目のステップは、従業員による各自の目標設定です。

組織の目標と同じく、従業員の目標も具体的で客観的に評価できるものでなくてはいけません。例えば「多くの会社に営業する」ではなく、「100社に営業する」など数字で表すと、定量的にチェックしやすくおすすめです。

従業員が目標を設定したら、その目標に対して上司が、

- 部下の設定した目標の方向性が、企業の方向性と一致しているか

- 部下にとって目標は達成できそうな難易度か

をチェックするのがおすすめです。

3. 目標達成(MBO)のために活動し、進捗を管理する

第3のステップが、目標達成(MBO)のために従業員がそれぞれ活動し、また上司と進捗を管理することです。進捗を管理するためには、定期的に面談の機会を設けるのがおすすめです。

4. 結果を評価する

期末になったら、従業員ごとの目標管理(MBO)の結果、つまりどれだけ目標を達成できたかを判断します。

基本的に結果は、

- 従業員自身が評価する

- 従業員の結果や評価を、上司が評価する

の2つのステップで評価されます。

5. 制度そのものを評価する

最後に目標管理(MBO)の制度そのものを評価します。つまり制度そのものについてPDCAを回すわけです。

具体的には、

- 目標管理制度は組織の目標達成につながったか

- 面談のタイミングは適切であったか

などをチェックするのがおすすめです。

現状を分析した上での目標管理を!

この記事では、まず目標管理とは、「目標によって、組織を管理すること」であると紹介しました。

目標管理(MBO)には、以下2つのメリットがあります。

- 従業員の能力がアップする

- 実績を評価しやすい

一方で目標管理(MBO)には、以下3つのデメリットもあります。

- 目標設定のための目標設定になってしまう可能性がある

- 会社にとって必要のない生産性の低い目標設定をしてしまうことがある

- 評価者の負担が増える

目標管理(MBO)を組織に導入する際には、まず現状を分析し「なんのために目標管理(MBO)を導入するのか」を確認しておくことが重要です。

そして最後に、目標管理は以下5つのステップを踏んで進められると紹介しました。

- 組織、チームごとに目標を設定し、従業員に共有する

- 個人の目標を設定する

- 目標達成のために活動する

- 結果の測定、評価する

- 制度そのものを評価する

まずは組織の現状を分析して、目標管理が組織や従業員にどんな影響を与えるのかを想定してみることからはじめてみてください。

目標達成の先にある得たいものを明確にしよう

個人目標は立てっぱなしでは意味がありません。常にどれくらい進捗していて、何が足りていないのか、良かった点は何かを頭に置いて行動していきましょう。時には行動計画を柔軟に変えがら、達成に向けて取り組んでいくことも必要です。

また、自身に合った目標を立てると共に、目標達成を通じて自分がどうなっていきたいかが最も重要なポイントだと言えます。目標を立てる前と立てた後、そして目標を達成した後で着実に成長していることが実感することが個人目標の大きな意義になるでしょう。

こちらの記事を参考に、是非自分の成長を感じられるような個人目標を設定してみてください!

目標管理をもっと便利にしたいなら「Resily」

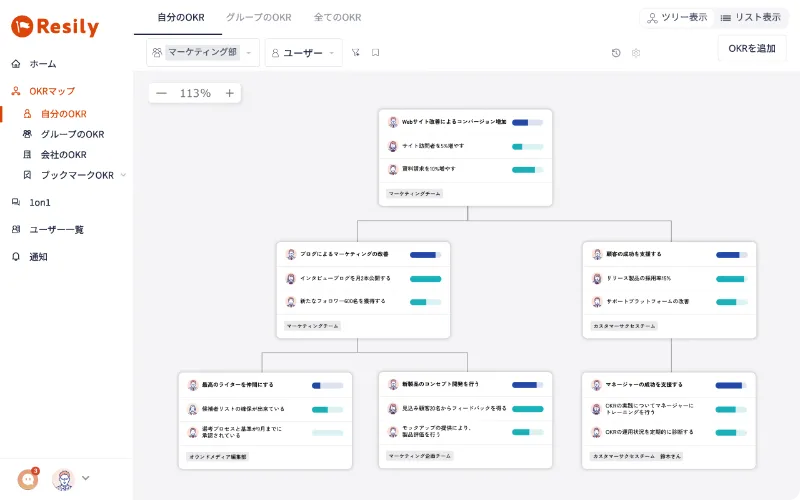

「Resily」は国内ツールで唯一目標管理フレームワーク「OKR」に特化したものです。ワンクリックでOKRツリーの作成ができ、進捗状況の更新リマインドやチャットツールへの通知などOKRを効率的に運用するための機能が充実。

スプレッドシートやNotionなどで目標の数値管理をしているけど不便さを感じている、もっと効率的に運用したい、というお悩みをズバリ解決してくれるツールになっています。

他のツールとの違いはOKR特化でOKR関連の機能が充実している点です。タレントマネジメントや人事評価の機能がメインのツールはOKR管理はオプション機能のため、OKRでマネジメントを革新したい!という方には物足りないと感じてしまうかもしれません。

チームや組織のマネジメントの中心にOKRを置きたい、浸透させたいという方にはResilyがおすすめです。

ResilyはSansan株式会社やみんなの銀行など全社的にOKR導入に取り組んでいる企業を中心に170社以上の導入実績があります。

Resilyは20日間無料でツールのすべての機能を試すことができます。クレジットカード登録や商談なしで試すことができるのでまずは使ってみましょう。サンプルOKRが最初から入っているため、これからOKRを始めたいという方でも利用イメージがつかめるようになっています。

また無料アカウント開設された方には無料で30分間の面談も行っています。今行っているOKRの診断やResilyの活用方法などお気軽にご相談いただけます。

おすすめ記事

OKRを1つのツールに

まとめて運用しましょう

製品資料のダウンロードはこちら

お問い合わせ・導入のご相談はこちら