OKRとは?【Googleが使う目標管理】メリットや事例、導入方法について解説しました

更新日: 2023年3月22日

OKRは、目標管理フレームワークとしてGoogleやFacebookなどの海外有名企業で採用され注目されています。日本でも花王が導入したことで話題になりました。

✅こんな方に役立つ情報です!

これからOKRを導入しようと検討・情報収集としている方

今OKRを運用していて、改善方法を知りたい方

効率的な組織マネジメント方法をお探しの方

✅今こんな課題を抱えていませんか?

・MBOでは社員のマネジメントがうまくいかないと感じている

・組織で目指していることが伝わっていない気がする

・リモートワークで誰が何をしているかがわからなくなってきた

・「パーパス経営」を実現する方法を探している

結論、これらの課題はOKRで解決することができます。

✅この記事でわかること

この記事は「OKRとは」だけを解説するものではありません。

実際にOKRを「導入する」ために必要な情報を執筆しました。

✅本記事の執筆者について

Resilyは「国内で唯一のOKR特化のクラウドツール」を提供しています。現在160社以上に導入されており、OKRを使ったマネジメントをサポートしています。

実際に国内企業にOKRを導入したノウハウを基に記事を執筆しました。他では読めないような、より具体的な導入事例も記載しましたので、最後までお読みいただけますと幸いです。

✅ダウンロードしてじっくり読みたい方のためのOKRお役立ち資料

・OKRの教科書

・課題別OKR導入事例

・国内唯一のOKR特化ツール「Resily」紹介資料

✅OKRツール簡易早見表

※1:原則100名以上のユーザー数の企業のみのプラン

※2:100名以上で利用する場合は要見積もり

OKRとはどんなもの?

OKRとは、目標管理フレームワークの1つで、Objective(目標)& Key Results(主要な成果)の略称です。

目標管理フレームワークという表現をしますが、単なる目標設定の形式だけがOKRではありません。

目標管理を通じて組織で成果をあげる取り組み全般を含めた、「組織マネジメント手法」をOKRと呼びます。

OKRの基本

Objectiveは決められた数値ではなく、なりたい姿・状態を言葉にした目標です。

Key ResultsはObjectiveで設定した目標が、どのような数値を達成すれば実現されたといえるのかを表す定量目標です。

1つのObjectiveに対して3~5つのKey Resultを設定し、部署やチーム、個人単位で目標を管理します。

具体的な例

Objective=地域一のラーメン屋を作る

Key Result1=月の売り上げ300万円以上

Key Result2=Googleの口コミ50件以上

Key Result3=店員を3人採用する

設定した目標を達成するための計画を立て、進捗状況を共有しながら業務を進めるというシンプルな組織マネジメント手法です。

これだけ聞くと「普通の目標管理じゃないか!」と思う方もいるかもしれません。しかし、OKRの目標の設定方法や、運用方法など様々なルールがあります。

OKRが様々な組織課題を解決できる理由

OKRが様々な組織課題を解決する理由として、運用ルールの3つの特徴があります。

この3つのルールを守ることが、課題解決につながりマネジメントを強力なものにします。

- 目標を高く設定する(ムーンショット)

- 組織の目標を見える化しツリー形式で繋げる

- 高い頻度で目標を振り返る

この3つの特徴が強い組織を作る原動力となります。なぜそれぞれの特徴が重要なのか、1つ1つ解説していきます。

目標を高く設定する(ムーンショット)

OKRで設定される目標は、60~70%の達成でも十分なほどのチャレンジングな目標を設定します。ここまで達成すればいい、というノルマ的な目標の立て方ではなく、達成することは困難だが、実現すればインパクトがある目標を立てます。

OKRで設定される目標の理想

- そこに到達するまでの明確な計画が立てられないが、自分たちが心から求めたいと思う目標

- 社内や世の中の成功事例がなく、今までの考え方や発想を変えないと到底到達できないような目標

- 失敗したときに失うものと比べて、実現したときに得るものの方が大きいような目標

メジャーリーグで活躍する大谷選手は、高校時代に「8球団からドラ1指名」という目標を掲げて日々の練習に取り組んでいました。奮い立たせるような高い目標が、革新的なアイディアや計画を生み出し実現した1つの例と言えるでしょう。

組織の目標を見える化しツリー形式で繋げる

OKRは透明性が重要とされており、経営方針となる会社全体のOKRから部署、個人のOKRまでを公開しそれぞれのつながりまでを明確にします。

目標が明確化されると従業員のモチベーションが高まり、業務に対してより情熱的に取り組むことができます。OKRは全員で共有されるため、自然とチームを超えた社内でのコミュニケーションも増え、統一感のある企業へと成長していきます。

OKRによって組織の全体図を作ることによって一体感が生み出され、所属するメンバー1人1人が効率的に働けるようになります。

高い頻度で目標を振り返る

日本の多くの企業で行われている目標管理は、人事評価制度と紐づいています。その性質上目標の設定、振り返りや評価は半年~1年という長い期間を経て行われています。

OKRはそれよりも短く、四半期(3ヶ月)単位で目標を設定し、チームミーティングや、1on1ミーティングを通じて、週次~隔週の頻度で振り返りを行います。

目標達成に向けて継続的に軌道修正を行い、刻々と変化する状況に対して正しい方向に向かうことができているか、意味のある施策を実行できているかを確認します。

頻度高く振り返ることで、立てた目標とは別の業務にリソースを使っていた、という状況を防ぐことができます。

OKRの特徴によって得られる効果まとめ

上記3つの特徴によって得られる効果は以下の4つです。

- リソースを重要な目標に集中させられる

- 組織の透明性を確保し、エンゲージメントが高まる

- 目標を高頻度で振り返ることで、リアルタイムな軌道修正が可能になる

- 高い目標により創造性を高め、飛躍的な成果が生み出される

OKR自体はシンプルなフレームワークですが、導入が成功すれば組織に与えるインパクトは大きなものになります。

社員のモチベーションが低い、組織目標が形骸化している、中間管理職のマネジメント力に課題がある、といったお悩みをお持ちの方は、ぜひOKRの導入を検討していただければと思います。

✅ダウンロードしてじっくり読みたい方のためのOKRお役立ち資料

・OKRの教科書

・課題別OKR導入事例

・国内唯一のOKR特化ツール「Resily」紹介資料

OKRを導入して成功した企業の事例

実際にResilyを通じてOKRを導入した企業の事例を紹介します。

総合建設コンサルティングを行う大日コンサルタント株式会社は、全社横断の新規DXプロジェクトを推進するためにOKRを導入しました。

✅OKRを導入する前の課題感

・個人の目標が会社の目標につながっているかわからなかった

・トップダウンで目標を立てることで自主性が失われてしまった

✅OKRを導入して感じた効果

・目標の全体像を見て、進捗している目標とそうでない目標が明確になった

・いま何をすべきか明確になった

・自主的に組んでいかないとゴールに到達しないと考えるようになり、自律的なアクションが生まれた

OKRの導入背景や困難、効果についてをインタビューした際のコメントを抜粋しました。

OKR導入の背景

従来のMBOでは「本当に会社が目指しているところ」がわからない

会社として全体像を見ながら目標を作っていたものの、「個々の細かいゴールが到達点」になってしまっていました。

一方、OKRでは、「会社の考えるゴールはこれですよ」というところから分解していくので、管理していく側としても非常に良い手法だなと感じています。

導入にあたっての困難

OKRの概念を理解し、最適な目標設定をすること

従来の目標管理手法が当たり前だったために、その違いが少しわかりにくいところがありました。実際に手を動かして四半期回してみて、ようやくわかってきたところもあるぐらいです。概念がわかりにくいというところが苦労したところです。

そもそも「OKRとはなんぞや」というような、概念自体全く知らない中での導入でした。

Resily主催の勉強会を2回ほど行い、それでかなり浸透した部分はありました。ただ、今までのやり方を大きく変えたので、違和感は残っています。その辺りは頭だけじゃなくて実際に手を動かしてみないと、なかなかモノにしていけないなと思っています。

導入の効果

プロジェクトの全体像がすぐに見れ、「今何をすべきか」が明確に

OKR導入の効果は「プロジェクトの全体像を見ることができる」というところにあると思います。今までは、「それぞれのタスクごとに点で見る」という形でした。

一方、Resilyのツールを使ってOKRをツリー化してプロジェクトの全体状況を見れることによって、負荷がかかっていたり進んでなかったりといった「悪いところ」や、逆に非常に「効率よく進んでいるところ」が明確になることに効果を感じています。

例えば、自分のプロジェクトの進捗が遅れていて他がスムーズに進んでいる場合、「自分のところちょっとやばいな、進めなきゃいけないな」といった周りからのプレッシャーを感じつつ、ほかのメンバーの助言を受けたりすることができます。

シンプルな目標が「自主性のある組織」を作る

OKRでシンプルな目標を設定することで、その目標に関連している人が自分の頭で考えるようになったと感じます。

トップダウンの難しい目標は、自主性が失われたり、機械的にその目標を処理するのが目的のような感じになってしまいます。

シンプルだからこそ、「自分でいろいろ組んでいかないとゴールには行き着かない」と個々が認識し、いろいろアクションを起こしているというところが今までと非常に違いを感じるところです。

他の事例について詳しい資料が欲しいという方向けに、抱えていた組織課題別のOKR導入事例集を無料で公開しています。OKRの概要を体系的に学べるOKRの教科書とOKR特化ツール「Resily」紹介資料の3点セットになっています。ぜひダウンロードしてみてください。

✅OKRお役立ち資料3点セット

・OKRの教科書

・課題別OKR導入事例

・国内唯一のOKR特化ツール「Resily」紹介資料

具体的にOKRを導入する方法

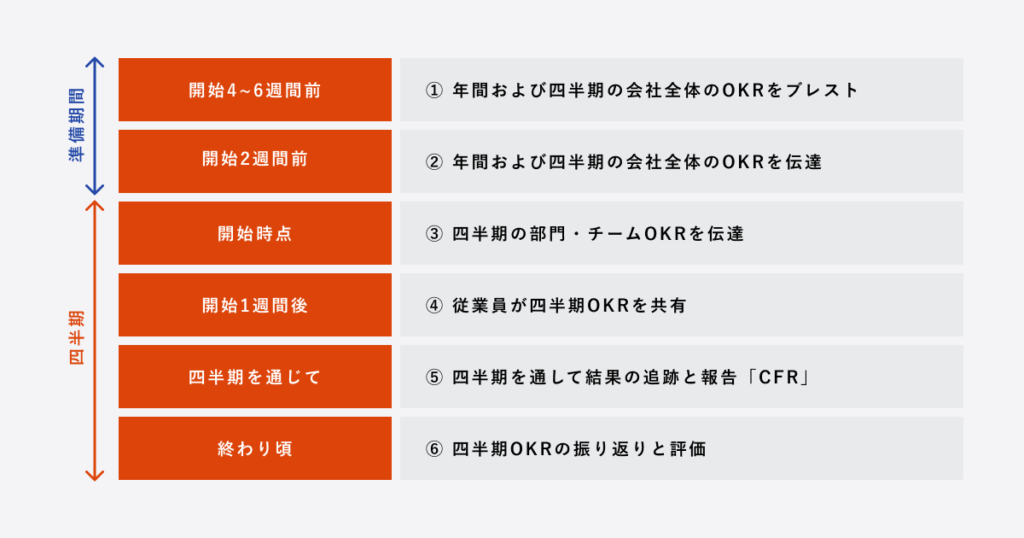

OKRの導入から運用までには、6つのステップがあります。今回は、四半期におけるOKRの設定〜評価までのプロセスを説明します。

- 年間および四半期の会社全体のOKRをブレスト

- 年間および四半期の会社全体のOKRを伝達

- 四半期の部門・チームOKRを伝達

- 従業員が四半期OKRを共有

- 四半期を通して結果の追跡と報告「CFR」

- 四半期OKRの振り返りと評価

①年間および四半期の会社全体のOKRをブレスト

四半期が始まる4〜6週間前には、経営幹部により最上位のOKRのブレーンストーミングを開始します。第1四半期のOKR設定の場合は、年間の事業計画も考慮し、1年後を見据えたOKRを設定します。

②年間および四半期の会社全体のOKRを伝達

四半期が始まる2週間前には、会社全体の最上位OKRを完成させ、全員に伝達します。

OKRを設定した背景や意図、前提となる事業環境などの条件といった、なぜこのOKRなのかを丁寧に対話しましょう。ここで全社の共通認識を醸成することが最も大切だと言っても過言ではありません。

③四半期の部門・チームOKRを伝達

四半期の開始時点において、会社全体の最上位OKRに基づき各チームがOKRを作成し、ミーティングで共有します。またここで、OKRの責任者、各KRにおける推進担当者(コントリビューター)を任命します。責任の所在を明確にし、オーナーシップを持つことが大切です。

④従業員が四半期OKRを共有

チームOKRが伝達された1週間後、推進担当者は各自のOKRを作成し共有します。通常、上位のOKRの推進担当者(マネージャー、上司)と推進担当者で1on1の形をとります。結果的に公開されるため、チームで話し合って各自のOKRを作成することもあります。策定の経緯も共有されるため、リスクや相互に協力した方が生産性が高いなどの対話ができるメリットがあります。

⑤四半期を通して結果の追跡と報告「CFR」

OKRを設定しただけでは機能しません。四半期を通して、推進担当者は自らの進捗を測定し、共有します。また、マネージャーは推進担当者が目標を達成できるように支援します。この時、重要になるのが「継続的パフォーマンス管理」です。

継続的パフォーマンス管理は、下記の3つの観点で透明性、責任、権限付与、チームワークを大切にするコミュニケーション設計をすることが推奨されています。

・Conversation 状況などの意味を共有する対話

・Feedback 情報・質問を受ける側から考えなどが発展して戻ってくること

・Recognition 功労を認めること、承認すること

OKRでは、具体的なコミュニケーション設計として以下のような会議体により、目標達成までのマネジメントを仕組み化しています。

「チェックイン」と「ウィンセッション」

「チェックイン」は、週の初めに行う進捗確認の会議です。チェックインの目的は、目標達成に向けた障壁を減らすことです。目標達成に向けた自信度や解決すべき優先課題を共有し擦り合わせることで、精神的・物理的な目標達成までの障壁を解決します。

「ウィンセッション」直訳すると「勝者のセッション」は、基本的に週の終わり、つまりは金曜日の夕方に行われます。ウィンセッションの一番の目的は、承認です。どんなに小さな目標への進捗でもそれを皆の前で発表し、周りはそれを褒めたり、労いの言葉をかける、詳細を質問するなど承認します。進捗確認と同時に、一人ひとりのエンゲージメント(自発的貢献欲求)向上に繋がります。

「1on1」

最も知られているフィードバック手法の一つとして挙げられるのが「1on1」です。難易度が高く野心的な目標に向かうOKRでは1on1は非常に重要です。

OKRでは、会社、部署、個人がベクトルを合わせて目標を定めていきます。そのため、メンバーには部署マネージャー、部署マネージャーには経営陣といったように三者間で連携したサポート体制が不可欠です。

「中間レビュー」

設定期間の中間地点(四半期の場合は1.5ヶ月〜2ヶ月経過時点)では、全体的な「中間レビュー」を必ず行うようにしましょう。進捗に遅れやリソースの配分ミスなどの課題が出た場合には、その改善点を議論し、いち早く軌道修正します。

⑥四半期OKRの振り返りと評価

OKRの対象期間終了後は、推進担当者は自分のOKRを採点し、自己評価を実施し、成果を振り返ります。1から10までの10段階評価や、0から100%までのパーセント評価などを用いて明確な評価を行いましょう。達成度が低すぎたり高すぎたりした場合は、別の目標への切り替えも検討します。

OKRを社内に導入したい方へ

OKRを社内に導入するためには、OKRを社内に認知させる、OKRの良さを説得するなどハードルが存在します。

そういったハードルに不安がある方のために、OKRにもっと詳しくなれるお役立ち資料をご用意しました。

もっと詳しいOKRの概要を知りたい、導入事例を知りたい、OKRを社内普及するための良いツールを知っておきたいという方は、ぜひダウンロードしてみてください。

✅OKRお役立ち資料3点セット

・OKRの教科書

・課題別OKR導入事例

・国内唯一のOKR特化ツール「Resily」紹介資料

OKRをカンタンに導入できる

クラウドツールを試してみませんか?

\ 商談不要!メールアドレスだけですぐに開始 /