企業は「働き方改革」を進めてパフォーマンスを最大化できるだろうか?BLOG

2021.8.1

昨今、「働き方改革」の潮流が著しく活発だ。

日本政府は、「働き方改革」を日本経済再生に向けての最大のチャレンジであり、労働生産性を改善するための最良の手段と位置づけている。

中でも、罰則付きの時間外労働規制は「労働基準法70年の歴史の中で歴史的な大改革」としており、政府は「必ずやり遂げるという強い意志を持って法制化に取り組んでいかなければならない」と表明している(首相官邸WEBサイト:「働き方改革実行計画 _概要より)

では企業は実際に、長時間労働を避けて社内全体のパフォーマンスを最大化することができるのだろうか?

本エントリでは、従業員の多様な働き方を前提とした企業が、パフォーマンスを最大化するために解決すべき課題を提起し、そのソリューションのひとつとして、OKRの導入による労働生産性の改善を提案したい。

労働生産性向上への問いかけ

「働き方改革」の裏に見える、持ち帰り残業の実態を明らかにした以下のような記事がある。

持ち帰り残業、3割が「ある」 連合総研 実態把握難しく(2017.12.1 日本経済新聞)

勤務時間内に業務が終わらず、自宅や飲食店などへの「持ち帰り残業」をしたことがある会社員が全体の約3割に上ることが1日、

連合系のシンクタンク、連合総合生活開発研究所(連合総研)の調査で分かった。

(中略)

働き方改革の推進によって残業が制限され、そのしわ寄せが持ち帰り残業につながっていると指摘する声もある。

労働時間は実際には変わらないが、従来なら残業代に換算されていたものが給与にみなされない。

結果、表面上の労働生産性改善にとどまってしまうおそれがあるという指摘だ。

一方、サイボウズでは残業を必ずしも悪とはしない、との見方を示している。

「働き方改革が楽しくない」 サイボウズが「お詫び広告」を出した理由(2017/9.14 BuzzFeed)

「世の中の働き方改革が、画一的になっているのではないか、と感じていました。イクメン、女性活用、ノー残業……。

『右向け右』で同じ方向に向いていますよね。働くこと、働き方改革の本質ってなんだろうか、ということを考えていただきたかった」

「たとえば残業にしたって、働きたい人は働けばいい、帰りたい人は帰ればいい。みんなそれぞれに、違った生活や働き方への意識がある。

パソコンを取り上げるのではなく、まずそういったことを重要視するべきですよね」

こちらは、一律の残業禁止ではなく、1人ひとりが働き方を選択できる余地を残し、働き方改革によって幸せになる人を増やそうという方針に見える。

企業によって見解や立場は異なるものの、いずれも一律の残業禁止や時短だけでは、政府が掲げる真の労働生産性向上への取り組みとしては不十分ではないかという見方を示しているように思える。政府が必ずやり遂げるという強い意志を表明している以上、「少ない時間でより多くのアウトプットを出せるようにする」ための仕組みづくりは行われるべきではないだろうか。

では、少ない時間で多くのアウトプットを出すにはどうしたらよいだろうか?この従来より議論の絶えない問題について提案を行う前に、まずは「働き方改革」がもたらした企業と従業員との関係の変化について理解を深めてみたい。

「働き方改革」がもたらす、企業と従業員の関係の変化

「働き方改革」の一連の流れの中に、副業の解禁がある。企業の終身雇用が当たり前ではなくなった今、従業員側は長期的に働き続けるためのスキル習得を求めるようになった。

また、女性の活躍やテレワーク推進など、柔軟な働き方をサポートする環境の整備が推進されている。

こうした柔軟な「働き方」の推進により、企業と従業員との関係に大きな変化がもたらされることは間違いない。

その変化は、1つの企業が個人の人生の拠り所となる時代が終わりつつあり、「個人のビジョン」にフォーカスが当たるようになることだ。

この大きなシフトは現在進行系で社会に大きな変化をもたらしているが、今後、より一層この動きが加速し、個人のより豊かな働き方が模索され、企業側に個人とそのビジョン実現を受け入れる環境整備が求められていく。

この流れによって、企業は従業員を「管理」するコミュニケーションから、従業員を「活かす」コミュニケーションにシフトしなければならない。

さもなければ、人手不足の市況、労働人口減少が確かである日本においては、従業員に選ばれる企業で有り続けることはできなくなっていく。

日経新聞は、従業員増の上位に並ぶ企業は働き方に工夫を凝らし、収益を伸ばしているという記事を発表している。

残業半減や士気向上 従業員増の企業、働き方を工夫 (2018.2.19 日本経済新聞)

日本経済のけん引役と期待される中堅上場企業「NEXT1000」を対象に直近5年間の従業員増加数をランキングしたところ、

働きやすさに配慮して優秀な人材を集め、顧客のニーズを捉え収益を伸ばす企業が上位に並んだ。

(中略)

「従業員の働く環境を整えてやる気を引き出さなければ、事業拡大につながらない」(メンバーズ剣持社長)

このような背景において、企業は従業員を「活かす」ことと、企業としての成果を出すことを両立させる必要に迫られている。

それでは、本エントリの本題であるが、従業員を活かしつつ企業のパフォーマンスを最大化するにあたって解決しなければならない課題とはどういったものだろうか?

属人的なマネジメントに頼らざるを得ないという課題

働き方改革に対する意識が浸透し、裁量労働制の導入やテレワークなど、働きやすさをサポートする制度改革は進められ、従業員を「活かす」ための環境は整備されつつある。

しかし、そういった新たな労働環境が現れる中で、従業員の力を無駄なく企業の成長に結びつけることができるのだろうか?という疑問が湧く。

企業はこれまで、従業員のパフォーマンスを最大化するにあたっては優れたマネジメントスキルを持つ個人に依存せざるを得なかった。

多様な人材を受入れてパフォーマンスを高めるためには、丁寧なコミュニケーションを重ねて信頼・理解を得ることが重要であり、それには多大なる時間が必要となる。

そうでなければ、優れたスキルを持つ個人に頼らざるを得ない。

今後、柔軟な働き方の推進や個人のビジョン実現に一層フォーカスがあたる潮流の中で、様々なワークスタイルを選ぶ従業員が出現し、既存のマネジメント方法がそのまま通用するとは思えない。複雑化する労働環境の中で、メンバーが正しい方向にアウトプットできるよう導き、無駄なく企業成長に結びつけることにはさらなる困難が伴うだろう。

そのような環境で組織的に安定して高い成果を上げ続けるためには、既存の枠組みや属人的なスキルに依存したマネジメントから脱却し,従業員の力を無駄なく企業の成長に結びつける「新たな仕組み」を構築しなければならない。

さらに、より本質的な労働生産性の向上という観点から、今まで大きく課題認識されてこなかった点にも配慮しなければならない。それは、チームや個人の部分最適化されたパフォーマンス向上ではなく、会社全体や事業全体で見たときに全体最適に向かうよう、意識づけを行うことだ。

なぜなら、あるチームが自身の結果のみを意識するあまり、別チームの成果を阻害するようなケースが少なからず存在するからだ。これが全体の労働生産性にダイレクトに悪影響を及ぼしていることを見過ごしてはならない。

以上をまとめると、働き方改革など事業環境がシフトする中で、企業が真に生産性を上げられるよう解決すべき課題は、以下の2点となる:

①既存の枠組みや属人的スキルによってワークしてきたマネジメント方法から脱却しなければならないこと

②部分最適ではなく全体最適でパフォーマンスをあげること

これらの課題を解決し、企業全体のパフォーマンスを最大化する「仕組み」をつくる必要がある。

「透明性」により企業全体のパフォーマンスを最大化するOKRという手法

非常に単純であるが、ここで改めて労働生産性という言葉を定義する:労働生産性=アウトプット÷インプット

ここでいうアウトプットとは利益やパフォーマンスなどの「価値ある成果」である。そして、インプットとしては「時間」が広い意味で一番納得感があるものだろう。

働き方改革や個人のビジョン実現といった潮流の中で、企業は限られた「時間」の中で、より「価値のある成果」を上げなければならない。そして、この新たな事業環境の中でパフォーマンスを最大化する「仕組み」をつくる必要があるだろう。

具体的な課題は以下の3点に整理される:

①長時間労働の是正と従業員が多様な働き方を選択できるようになったことで、1企業に割かれる1人あたりの労働時間が少なくなる

②労働時間を短くするだけの表面的な生産性向上ではなく、少ない時間でも多くのアウトプットを出すための労働生産性向上が求められている

③従業員のビジョンを受け入れながら全体最適に方向づけ、無駄なく企業の成長に貢献してもらう必要がある

これらを解決する「仕組み」が、Google をはじめとする飛躍型企業が身につけているという「OKR」という目標設定・運用手法である。

OKR は、企業ビジョン達成のため、社内全体のアプローチを可視化し、全体でアクションプランを改善していくための「透明性」を特徴とする目標設定・運用手法だ。

OKR を導入することにより、

・従業員を全体最適にしたがって方向づけること

・会社ビジョン達成のために、社内全体で矛盾なく整合したアクションプランを策定すること

が実現できる。

実際に OKR が設定される様子と運用を見ると、このことがよくわかる。

▼OKR設定と運用

OKR は Objective & Key Results の略で、それぞれ、

・Objective = (野心的な)目標

・Key Results = Objective を達成するキーとなる成果

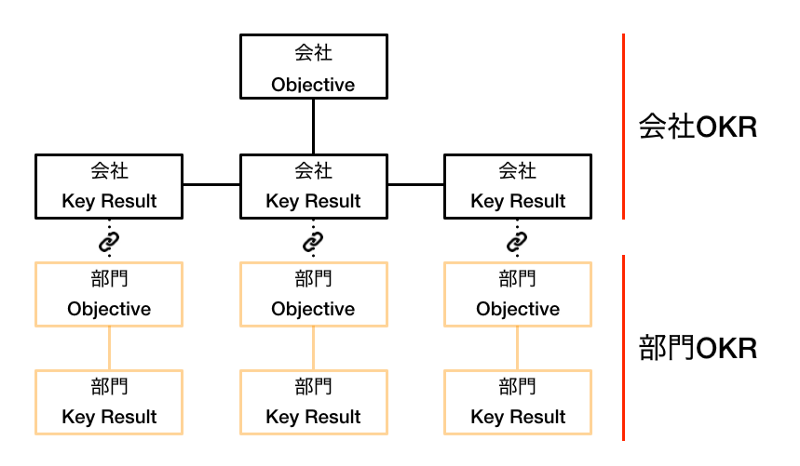

という意味で、以下の図のように、会社全体のプレイヤーの目標が会社目標と繋がりを持つように設定される。

OKR では、目標を設定する段階においても、「透明であること」を維持し、企業内全てのOKRドラフトを見えるようにして目標設定を進めていく。経営者、部門、チーム、個人問わず、全員のドラフトが可視化されるのだ。

そのように常に透明性が担保されることにより、会社の究極的な目標 = 会社OKRの達成に対して矛盾のある目標を設定プロセスの段階で簡単に発見でき、修正を促していくことができる。

これまでマネジメント層に閉じられていた経営層の情報も、すべて OKR というかたちで透明化されることになる。

そのため、矛盾や無駄を排除するよう、どんなメンバーでも自律的にコミュニケーションを取ることができるようになる。

結果、属人的なマネジメント手法に依存せず、会社全体で簡単に無駄なアクションを排除し、全体のアクションプランを整合させることができる。

さらには、企業の戦略と実行プランが透明化されることで、これまで引き出されてこなかった新たな視点を現場から得られる可能性も期待できるのだ。

一度OKRを設定した後は、企業内のプレイヤーは OKR で可視化された全体最適を意識して、みずからのアクションプランをそれに沿って改善していくことができる。

会社全体のOKR達成状況は、下層組織のOKR達成度をベースに可視化される。

そのため、OKR が繋がっている限りにおいて、全体のアクションプランのどこが芳しくなく、どこをテコ入れすべきかを、達成状況をもとに特定しやすくなる。つまり、運用フェーズにおいても、全体最適を常に意識することができる。

OKRでは「透明性」の特徴により企業のパフォーマンスを最大化させやすいということが理解できるだろう。

加えて、OKR を個人単位にまで落とし込んで設定することにより、個人の野心やビジョンを Objective として言語化して会社目標との関連付けを行う機会ができる。

このことで、企業は全体最適を前提としながら、個人ビジョン実現のための対話の機会を持つことができる。一方個人側の視点に立てば、個人ビジョンにも紐づく「価値ある成果」を生み出すための対話により、個人ビジョンの実現の可能性が高まる。

「透明性」を維持し続けることで、個人が企業の全体最適を意識して「価値ある成果」を生み出そうとする文化が根付き、マネジメント側からの積極的な働き掛けが軽減されていく。これにより、企業は従来からの枠組みから脱却し、有限な「時間」の中で、全体で最大限の「価値ある成果」を生み出そうとする「仕組み」を構築できる。

つまり企業は、OKR を活用することで、従業員を全体最適の観点で方向付け、パフォーマンスを最大化する「仕組み」を構築することができるのだ。

まとめ

以上、「働き方改革」を概観し、真に労働生産性を高めるために企業が解決すべき課題を明らかにした。

企業ではこれまで、パフォーマンスの向上のため既存の枠組みや属人的なスキルに依存してきたが、企業と従業員との関係が変化して働き方が多様化しつつある潮流の中では、全体のパフォーマンスを高める新たな「仕組み」が必要になった。

この「仕組み」として紹介した OKR は、指摘した課題を解決するのみならず、企業内各所が部分最適に陥らずに、短い時間でも全体として最大の成果があげられるよう、全体最適を意識付られる効果も期待できる。

従業員を全体最適の観点で方向付け、パフォーマンスを最大化する「仕組み」として、今後 OKR が注目されていくのではないか。

おすすめ記事