KPIとは?意味とメリット、効果的な設定方法を紹介BLOG

2023.11.22

KPI(重要業績評価指標)はKey Performance Indicatorの略です。組織や個人が目標を達成するために使用される重要な指標です。

KPIは目標設定や進捗管理において非常に有用であり、効果的な業績評価を可能にします。

この記事では、KPIの意味とメリットとデメリット、そしてKPIで目標達成したのにモチベーションが下がるなどの失敗パターンについて考えてみましょう。さらに、KPIと併用しやすい目標管理方法についても紹介します。

KPIとは事業目標を達成するプロセスを数値化したもの

特にマーケティングに携わっている人であれば、KGIやKPI、KFSなどの言葉を必ず耳にしたことがあると思います。今回は、その中でも「KPI」について解説したいと思います。

KPIとは “Key Performance Indicator” の頭文字を取った言葉で、日本語に訳すと「重要業績評価指標」となります。これは、事業目標を達成するために行うべきプロセスが、適切に実施されているかどうかを数値化して評価するためのものです。

例えば営業部門を例に挙げると、

- 訪問件数

- テレアポ件数

- 受注件数

などがKPIに当たります。これらのKPIを達成することができれば、自ずと売上高などの組織や個人の目標も達成することができます。つまり、日々の業務の中で、達成度合いを具体的に数値化することにより、目標に対しての現在の進捗度がわかるようにするための指標がKPIなのです。

KPIは中間目標、KGIは最終目標

一方、KPIと共によく耳にするKGIとは何なのでしょうか。

KGIとは、 “Key Goal Indicator” の頭文字を取った言葉で、日本語では「重要目標達成指標」と訳されます。こちらは、最終的な目標が達成されているかどうかを計るための指標です。KPIが業務プロセスを評価の基準としているのに対して、KGIは、企業や個人の最終的な目標数値を評価基準としています。

簡単にまとめてしまうと、

・KPIは「中間目標」

・KGIは「最終目標」

となります。基本的には、まずKGIという最終目標があり、それを達成するために必要なプロセスを細分化してKPIを設定していくという流れになります。無論、基本的には、KPIを達成することができなければ、最終目標であるKGIを達成することはできません。

場合によってはKPIが達成できていないにもかかわらず、KGIが達成できてしまうということも稀に起こり得ます。そのような場合は、そもそもKPIの設定が間違っていたということも考えられます。いずれにせよ、KPIとKGIの関連性をしっかりと注視していくことが、マネジメントを行うことで非常に重要なことなのです。

KPIを設定する4つのメリット

KPIを設定する目的とは一体何なのでしょうか。

ここでは、KPIを設定することで得られる4つのメリットを紹介したいと思います。

1.組織、グループ全体のモチベーションが上がる

KPIで達成すべき目標をグループ全体で共有することにより、組織全体のモチベーションが上がり、業務の生産性の向上に繋がります。会社の目標に向けての業務プロセスの中で何か問題が発生した場合でも、すぐに全体で共有することができます。またその課題に対して、従業員全体で解決に向けて取り組むことができるので、結束力を高めることもできます。

2.個人の目標が明確になる

KPIを設定することで、会社の目標達成のために、社員一人一人が何をすれば良いのかがわかりやすくなります。逆にKPIがないと、何をすれば良いのかの指標が曖昧になってしまうため、従業員は何をすればいいのかがわからなくなってしまう危険があります。KPIは、個人の指標になるので、何を行えば良いかが明確になり、それに向けての最短ルートも取れるので、業務スピードも必然的に上がります。何かおかしいなという点があれば、そこを分析することで、問題の可視化にも繋がります。PDCAをスムーズに回す上で、KPIは欠かせないものなのです。

3.評価の基準を統一することができる

KPIでは、定量的な数値を用いることが重要です。明確な数値を用いることで、評価基準を統一することができます。例えば、単純な話売上目標が1000万円だとして、もし売上が1000万円に到達すれば、それは目標達成になりますし、もし到達しなければ、それは目標が達成できなかったということになります。明確な数値を目標にすることで、誰が見ても納得のいく評価基準を設けることができるのです。

これは個人の目標に対しても同じことが言えます。明確な数字が目標となるので、従業員も納得のいく公平な評価を下すことができるのです。

4.PDCAを円滑に回すことができる

明確なKPIが設定されていないと、仕事がやりっぱなしになってしまう危険性が生まれてきます。KPIを設定するということは、目標に向けての課題や改善点を洗い出すことでもあります。これがなければ、ただ経験や勘によって仕事を進めてしまう恐れがあるのです。KPIを設定し、問題点を洗い出し改善していくことで目標達成に向けてのベストな道筋を選択していくことが可能になるのです。

KPIのデメリット

一方で、KPIにはいくつかのデメリットも存在します。

数値達成に偏りすぎる

KPIは数値に基づいて評価されることが多いため、主観的な要素や非定量的な成果を測ることが難しい場合があります。組織や個人のパフォーマンスは単一の数値で完全に表現できるわけではなく、質的な要素や非数値的な成果も重要です。KPIが数値に偏りすぎると、目標達成の全体像や総合的な評価が欠けてしまう可能性があります。

KPIに関係のない業務が軽視される

KPIに過度に依存すると、KPIに関連しない活動や目標が軽視される可能性があります。KPIを最重要視することで、従業員やチームはKPIにのみ集中し、他の重要な業務や戦略的な取り組みを見落としてしまうかもしれません。これにより、全体的なパフォーマンスや成果のバランスが損なわれる可能性があります。

不明瞭なKPIでモチベーションが下がる

KPIの設定が不適切であったり、目標が現実的でない場合、達成感や成果への喜びが得られず、モチベーションが低下することもあります。目標が難しすぎる場合や、達成が困難な状況でKPIが設定されると、従業員は達成感や成果を得られないと感じ、モチベーションが低下する可能性があります。また、目標が現実的でない場合、KPIの達成が単なる形式的な作業となり、本質的な意味を失ってしまうこともあります。

これらのデメリットを踏まえると、KPIの適切な設定と運用が重要です。KPIだけに依存せず、バランスの取れた目標設定や総合的な評価を行うことが必要です。KPIを組織や個人の業績評価の一部として位置づけ、全体的な成果と品質、チームの協力や成長を考慮することで、より総合的な評価とモチベーションの向上が図れるでしょう。

次の章では適切なKPIを設定するための考え方と良いKPIの例をご紹介します。

KPIの設定方法と指標の例

いざKPIを設定するときに、意識すべき重要なことがあります。それはSMARTモデルと呼ばれるものです。

これはそれぞれの以下の単語の頭文字を取っています。

- Specific(具体的な)

- Measurable(測定可能な)

- Achievable(達成可能な)

- Relevant(関連した)

- Time-bounded(期限を定めた)

KPIを設定する際に、これらの単語を意識することで、KPIに必要な要素を基本的に漏れなく取り入れることができます。

一つ一つの単語について簡単に解説していきます。

Specific

KPIをできるだけ明確にわかりやすくすることが大事です。従業員全員が完全に理解できるレベルまで落とし込みましょう。そうすることで、個人個人も的確に動くことができます。

Measurable

目標を達成できるまでの明確な道筋や課題点など、誰でもフィードバックをできるぐらいの測定可能なKPIを設定しましょう。

Achievable

最終的な目標を考えた時に、それが達成できるまでのプロセスをしっかりとイメージができ、モチベーションをキープしたまま目標達成に向かっていけるKPI設定を意識しましょう。

Relevant

KPIは必ずKGIに関係していなければなりません。KPIを一つ達成するごとに、KGI達成に近づいているというイメージを持てることが重要です。KPIを達成したにも関わらず、目標達成に近づいているイメージが持てなければ、モチベーションも下がってしまいますし、KPI設定の見直しが必要な可能性もあります。

Time-bounded

目標達成にはある程度の期限が必要です。期限を設けない目標ではほとんどの場合、その時々の緊急案件により先送りにされ、いつまで経っても達成がされません。もちろんKPI、KGIともに設定するだけでは意味がないので、しっかりと期限を設けた上で設定することを心がけましょう。

KPIの指標の例

KPIを設定する際の指標の例としては、まずは、達成目標を確認することが重要です。

すでに何度も述べたように、KPIは最終的な目標を達成するための行動を評価するためのものです。しっかりと最終目標を確認しましょう。その際、パフォーマンスを具体的に数値化することが重要です。

次に、目標達成に必要な要素を細かく分解することが大事です。

まず目標を数値で明確にしたら、達成するためには何が必要なのか、要素を細かく分解し把握していきます。

例えば、売上目標を割り出したい場合は、「客数×客単価」で割り出すことができます。これは、あくまで単純な場合の例ですが、実際に売上目標を達成したいと考えた場合、顧客の数を増やすか、顧客単価を増やせば売上が上がるということがわかります。

目標に対して必要な要素を細かく分解していくことで、「客数、客単価を増やすためには何をすればいいのか」といったことを意識し、どのような施策を打つべきなのか、またその施策にどれほどの効果があるのかといったことを、共通の認識を持って考えることができるのです。

最後に、施策の効果を測るKPI指標を設定するということが大事になります。

要素を実際に分解した後は、それらの要素について、明確な期限を決め、それまでにどのような状態になっていることが好ましいのか、またその状態になっていると判断できる数値を決めます。これが、実際のKPI指標となります。

例えば、前述した売上目標達成を例に挙げると、「客数」と「客単価」を上げることを考えます。

目標達成期限までに、

・来店数を20%上げる

・メインのコースだけでなく、オプションのコースも必ず一つ追加してもらうようにする

などです。

そして、これだけでは、まだ曖昧になってしまうので、さらに具体的な施策に落とし込むことが必要です。

・リピーター限定で、コース期間延長の特典をつける

・オプションのコースを付けた顧客限定で、ノベルティーをプレゼントする

といったかたちです。

このようにして、それぞれのグループが必要としている目標達成に向けての効果的なKPIを設定することができるのです。

KPI設定の具体例

次に、どの企業でも多い3つの職種を例に、KPI設定の具体例を紹介したいと思います。

営業の場合

主な営業のKPIの例としては、下記の指標があります。

- 成約率

- アポ件数

- リピート率

- 個人営業

営業という職種でKPIを設定すると、個々人の営業成績を可視化することができるのがメリットです。業績が明確に見えるので、それに応じてインセンティブなどの人事評価が可能になり、従業員のモチベーションを上げることもできます。

また、これはどの職種にも言えることですが、KPIを複数設定することで、どこに課題があるかというのも明確に判断することができます。

マーケティングの場合

主なマーケティングのKPIの例としては下記があります。

- 新規顧客獲得数

- PV数

- リピート率

- 顧客満足度

マーケティングでKPIを設定するメリットとしては、KGIに対する目標設定を明確にすることができる点です。KGIは最終的な売上目標の場合が多いですが、それに向けて新規顧客をどれぐらい増やせば良いのかというのも自ずと見えてきます。

マーケティングは、新規顧客の獲得など、売上に直結する特に重要な役割を担うので、KPIを設定するメリットは大きいでしょう。

システム開発の場合

システム開発の場合のKPIの例は下記があります。

- エラー件数

- テスト終了件数

- 標準化率

システム開発でKPIを設定する場合は、とにかく「製品品質確保」と「納期遵守」が重要です。エラー件数や標準化をKPIに設定した場合は、自然と品質確保へと意識が向きます。一方で、テスト終了件数をKPIに設定した場合は、納期に向けての進捗状況を随時確認できます。

製品の品質は企業の命とも呼べるものですので、システム開発においてもKPI設定は非常に重要です。

KPIの失敗パターン

KPIの失敗には大きく4つのパターンがあります。

(1)KPIが多すぎる

KPI設定の失敗として挙げられるのが、多すぎるKPIです。

最終的な営業利益1億円を達成するために、月の売り上げをさらに細分化していき、時間単位の売り上げまでKPIに設定してしまうと、非常に窮屈な業務内容になってしまいます。

これは極端な例ですが、あまりにも多くのKPI設定は、チーム一人ひとりの達成意欲を低下させる原因になってしまいます。

(2)戦略達成に関係のないKPIにしてしまう

あり得ないと思われるかもしれませんが、現場ではこのようなことは起こっています。

マーケティング部で新規リード獲得年間10,000件をKPIとして置きましたが、実際に受注できたのは10件となった場合、本当にリード獲得数をKPIとして置くことが正しかったのでしょうか。

受注に至らなかった要因をきちんと分析することで、もしかすると、量より質の問題だった可能性が出てくるかもしれません。

また、この場合はマーケティング部がいくらKPIを達成していても、事業の達成はできていないので、その努力を現実的に金銭で評価できない可能性も高くなります。当然、メンバーのモチベーションは低下してしまいます。

(3)現実的でないKPIを置いてしまう

現場のマネージャーだけでなく、キーマンも参加して一緒に考えKPIを決めないと、実態とズレてしまい机上の空論になってしまいます。また、KPI設定の際には、その時に会社の戦略にそのKPIがどう紐づいているのか、現場メンバーも理解できる説明は不可欠です。

経営層やコンサルタントが主導して設定したKPIの場合は、現場には浸透せず、メンバーにはKPIがノルマのように感じてしまいます。

(4)KPIの振り返りがなく、ずっと同じKPIを追いかけてしまう

振り返りをせず、ずっと同じKPIを追いかけても、効果はありません。外的要因・内的要因をきちんと分析し、時期にそぐうKPIの再設定を行う必要があります。

これらの要素が組み合わさると、KPIで目標を達成してもモチベーションが低下する可能性が高くなります。

これらの失敗パターンを避けるために、KPIだけでマネジメントせずに他の目標管理フレームワークと併用することをオススメします。

どのような目標管理フレームワークがあるのかご紹介します。

KPIと併用しやすい目標管理方法

KPIと併用しやすい目標管理方法には、いくつかのアプローチがあります。以下に、いくつかの方法を紹介します。

1. SMARTの法則を活用して目標設定

前述したSMARTの法則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)は、具体的で測定可能な目標を設定するためのフレームワークです。目標を具体的に明確化し、達成度を測定可能にすることで、KPIとの整合性を高めることができます。また、目標が現実的であり、関連性があること、そして期限を設けることで、進捗管理や評価が容易になります。

2. OKRの導入

OKRは目標を設定し、進捗を追跡するためのフレームワークです。Objective(目標)とKey Results(主要成果指標)の設定により、目標達成に向けた方向性を示すと同時に、具体的な数値目標を定めることができます。Key ResultsはKPIとして使用することができ、目標達成の評価基準となります。

3. バランススコアカードの活用

バランススコアカードは、経済的な視点だけでなく、顧客、プロセス、学習と成長の視点を加味した総合的な目標管理手法です。KPIをこれらの視点に組み込むことで、バランスの取れた目標管理が可能になります。例えば、顧客満足度やプロセスの効率性といった要素をKPIとして設定し、組織の総合的なパフォーマンスを評価することができます。

4. ダッシュボードの活用

目標標管理において、ダッシュボードはKPIの可視化や進捗状況のモニタリングに役立ちます。KPIごとに適切な指標をダッシュボード上に表示し、リアルタイムで進捗を確認することで、目標達成に向けた改善策やアクションプランを迅速に立てることができます。

5. 定期的な評価とフィードバック

目標管理は定期的な評価とフィードバックのサイクルを重視することが重要です。定期的な評価を通じて進捗状況を確認し、必要な調整や改善を行います。また、フィードバックを受けることで個人やチームの成長を促進し、モチベーションを高めることもできます。

これらの方法を組み合わせることで、KPIと目標管理を効果的に統合することができます。目標設定の具体化と定量的な評価を通じて、組織や個人の成果を最大化し、持続的な成長を実現することができるでしょう。

OKRとKPIを組み合わせて目標達成を最大化する方法

OKRとKPIは、両方とも目標達成を支援するための重要なツールです。OKRは目標を設定し、進捗を追跡するための枠組みであり、KPIは目標達成の評価基準を示す指標です。これらを組み合わせることで、目標達成を最大化する効果的な方法が生まれます。

まず、OKRは組織全体が目指す方向性を提供し、部署・チーム・個人がどのような役割を果たせばよいのか、使命感を持った目標設定が作りやすくなります。Objective(定性目標)はその目標が達成した時の成果を具体的にし、働く意義を与えるものであり、Key Results(主要な達成指標)は目標達成のための具体的な数値目標を示します。これに対して、KPIは目標達成の進捗状況や成果を評価するための指標です。OKRとKPIを組み合わせることで、目標達成の具体的な数値目標を設定し、進捗状況を定量的に評価することが可能になります。

例えば、ある企業がOKRとKPIを組み合わせて目標達成を最大化する方法を考えてみましょう。まず、企業のObjectiveとして「売上を10%増加させる」と設定します。そのためのKey Resultsとして、「新規顧客獲得数を20%増加させる」「既存顧客のリピート購入率を5%向上させる」などの具体的な数値目標を示します。

これに対して、KPIとしては、「新規顧客獲得数」「リピート購入率」「売上の月次成長率」などの指標を設定します。これらのKPIは、目標達成の評価基準となります。例えば、新規顧客獲得数が目標よりも少ない場合は、営業活動の改善やマーケティング戦略の見直しなどの対策を検討することができます。

OKRとKPIを組み合わせることで、目標設定と進捗管理の連携が強化されます。OKRは目標の設定と優先順位付けに重点を置き、KPIは目標達成の定量的な評価を行います。このような組み合わせによって、チームや組織は目標達成に向けた進捗状況を把握し、必要な対策や改善を行うことができます。

OKRとKPIを組み合わせることで、目標達成を最大化する効果的な方法が生まれます。OKRは目標設定と方向性を提供し、KPIは目標達成の評価基準を示す指標です。両者を組み合わせることで、具体的な数値目標の設定と進捗管理が可能になります。企業やチームは、この組み合わせを活用して戦略的な目標達成を実現し、持続的な成果を生み出すことができるでしょう。

「Resily」はOKRとKPIの組み合わせを実現できます

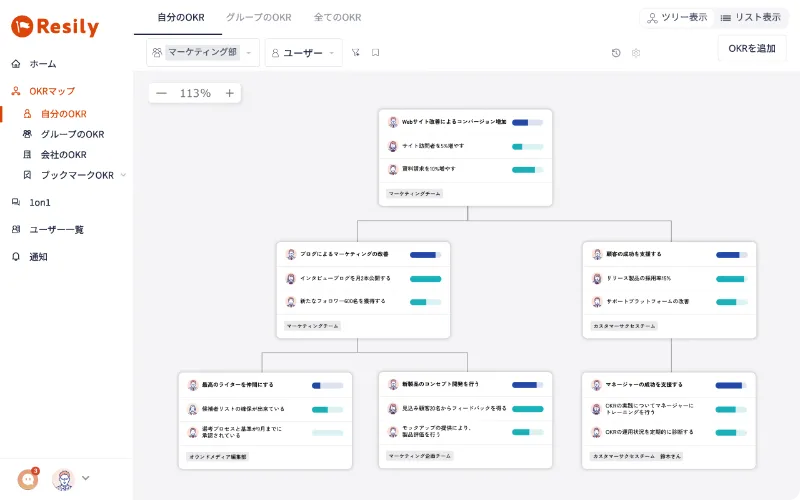

「Resily」は国内ツールで唯一OKRに特化したものです。直観的なマウス操作でOKRツリーの作成ができ、Key Result進捗状況の更新リマインドやチャットツールへの通知などOKRを効率的に運用するための機能が充実。

スプレッドシートやExcelなどでOKRを管理しているけど不便さを感じている、もっと効率的に運用したい、というお悩みをズバリ解決してくれるツールになっています。

他のツールとの違いはOKR特化でOKR関連の機能が充実している点です。タレントマネジメントや人事評価の機能がメインのツールはOKR管理はオプション機能のため、OKRでマネジメントを革新したい!という方には物足りないと感じてしまうかもしれません。

チームや組織のマネジメントの中心にOKRを置きたい、浸透させたいという方にはResilyがおすすめです。

ResilyはSansan株式会社やみんなの銀行など全社的にOKR導入に取り組んでいる企業を中心に170社以上の導入実績があります。

Resilyは20日間無料でツールのすべての機能を試すことができます。クレジットカード登録や商談なしで試すことができるのでまずは使ってみましょう。サンプルOKRが最初から入っているため、これからOKRを始めたいという方でも利用イメージがつかめるようになっています。

またResilyでは、100名様以上でのOKR導入をご検討の企業様向けに、専任のカスタマーサクセスがOKR導入から社内への定着までを支援する「運用サポートプラン」を提供しております。トライアルでResilyを体験した後に、自社での導入をご検討される場合は、ぜひこちらまでお気軽にご相談下さい。

おすすめ記事