目標設定のメリットや目標達成に向けた5つのコツを解説BLOG

2023.9.4

「目標を立てるものの、いつも達成できない」

「そもそも目標の立て方が分からない」

と、仕事や勉強ののぞむ際の目標設定に関してお困りではないでしょうか?

目標設定は人によって適切に行わないとモチベーションが維持できず達成できないため、自身に合ったものを見つけることが重要です。

今回の記事では目標設定について以下のことを分かりやすく説明します。

- 目標設定とは?

- 目標設定をする意味

- 目的と目標の違い

- 適切な目標を設定するメリット

- 具体的な目標に落とし込む際に注意すること

- 目標を達成するコツ

こちらを理解することで、自身の活動に対する適切な目標設定を実施することができるでしょう。

本記事の執筆者について

「Resily」は目標管理のフレームワークOKRのクラウドツールを170社以上に提供しています。国内企業における目標管理に携わったノウハウを基に記事を執筆しています。より具体的な例文も記載しましたので、最後までお読みいただけますと幸いです。

OKRとは?Google採用の目標管理フレームワークを導入事例を交えて紹介。KPIやMBOとの違いも解説

目標設定とは?

目標設定とは、仕事や勉強を進めていく上で明確な目的を持ち、それを実現するための具体的に必要な目標を立てることです。「テストで100点を取る」「営業成績で1番を取る」などの目的に対して、具体的にやることやいつまでにやるかなどを決めておかないと、目的達成は難しくなります。自身の目的達成を具体的にイメージするためのステップだと認識しましょう。

なぜ目標設定が重要なのか

- 方向性を提供: 目標が明確であればあるほど、その達成に必要な行動が明瞭になります。

- モチベーションの向上: 目標達成のプロセスは自信と達成感を生むため、モチベーションが高まります。

- リソースの効率的な配分: 何を達成したいのか明確にすることで、時間や費用などのリソースを効率的に割り当てることができます。

SMARTの法則

効果的な目標設定には、SMART原則(Specific、Measurable、Achievable、Relevant、Time-bound)が広く用いられます。

- Specific(具体的): 目標は明確でなければなりません。

- Measurable(測定可能): 達成度を測るための基準が必要です。

- Achievable(達成可能): 現実的な範囲で設定された目標が重要です。

- Relevant(関連性): 目標が個人や組織の大目標に寄与するものであるかどうか。

- Time-bound(期限を設定): いつまでに達成するのか、期限を明確にします。

目標設定は一度行ったら終わりではありません。進捗を定期的に確認し、必要な調整を行いながら前進することが成功への鍵です。状況に応じて目標を更新し、柔軟に対応する能力も重要です。目標を明確に設定することで、より高い成果を出す可能性が広がります。

目的と目標の違い

目標設定をする上で、目的と目標を混同してしてしまい適切な目標設定ができないというパターンがあります。適切な目標設定を実施とその効果を高めるためにも、目的と目標の違いを正確に把握しておきましょう。

目的は最終ゴール

目的とは自身もしくは組織が最終的に達成したいゴールのことを指します。会社でいうと自社の経営目標などです。例えば「業界内でシェアNo.1を獲得する」「世の中にない新しいサービスをリリースする」などは目的にあたるでしょう。会社で主に経営層が目的を策定し、各メンバーに共有された上でそれぞれが同じ目的達成を目指して業務にのぞみます。

目標は目的達成に必要な要素

目標とは、目的を達成するために必要な要素です。目的を決めたり各メンバーに共有しただけでは達成することはできません。複数の目標が目的達成のために存在します。

先に例に挙げた「世の中にない新しいサービスをリリースする」という目的を達成するためには、以下のような目標が考えられます。

・どの分野のサービスを開発するか決める

・競合にどのようなサービスがあるか調査する

・開発のためのスケジュールやリソースを確保する

このようにどんな目的に対しても、その達成に向けた具体的な指針となる目標が出てきます。

適切な目標を設定するメリット

同じ目的に対しても、人によってそれぞれ適切な目標は変わってきます。目的が個人のものか組織のものか、与えられた役割や目的達成までの期間などに応じて適切な目標設定をすることで、さまざまなメリットを享受することができます。ここでは大きく8つに分けて適切な目標設定をするメリットをご紹介します。

方向性を明確にする

目標を設定することで、個人や組織が取るべき方向が明確になります。何を達成するべきなのか、どのようなステップを踏むべきなのかがクリアになるため、効率的に活動を展開できます。

モチベーションの向上

設定した目標が明確かつ自身にとって適切なものであると、やりがいを感じることができ目的達成に対するモチベーションを上げることができます。会社などの組織での場合、上から与えられた目標であることが多く、取り組む姿勢が受け身になってしまいがちです。ただ、その目標が自身に合ったものであったり、自身で立てた目標であったりすると能動的に取り組みやすくなります。

個人の目標へ取り組む姿勢が能動的になると、結果的に組織にとって大きな力となり、目的達成に近づくでしょう。

資源を効率的に配分

明確な目標がある場合、それに必要な時間、人手、財政などの資源を効率的に配分することが可能です。これにより、無駄を減らし、より高いパフォーマンスを達成することができます。

チームワークを強化

組織やチームで共通の目標を設定することで、メンバー同士の連携が強化されます。明確な目標が共有されていることで、それぞれが何をすべきか、どう貢献できるかが明確になります。

前向きな思考になる

目標が明確になると、自身が次にどんなアクションを取れば良いか具体的にイメージすることができ、行動力が身につきます。その行動力が自律的な仕事への取り組みや能力向上のための努力に繋がるため、結果として前向きな思考を得られます。その努力が評価に繋がり、経験も積み重なるとさらなる自信に繋がるでしょう。

進捗が確認できる

具体的に目標が決まっていると、進捗状況が振り返りやすくなります。

目的に向かって進んでいる実感を得られればモチベーションを維持しやすく、進捗が前倒しになっていれば別の新しいことに時間を使うという判断もしやすいです。また、予定より進捗が遅れていることにも気づけるため、早い段階で対応策を考え直すこともできます。

成長と改善のための基準を設定

目標を設定することで、現状と理想とのギャップが明確になり、それを埋めるためのアクションが見えてきます。また、目標達成の過程で得られるデータとフィードバックは、今後の成長と改善のための貴重な情報源となります。

決断を容易にする

何か選択をする際、目標が明確であればその目標にどれだけ貢献するかを基準に決断できます。これがあいまいな場合、決断はしばしば遅れがちで、またその品質も低くなりがちです。

以上のように、目標設定は個人の自己成長、チームの協調性、組織の成功など多方面において極めて重要な要素と言えるでしょう。それぞれの目標は具体的、測定可能、達成可能、関連性があり、時間制限がある(SMART)など、効果的な目標設定の原則に従うことが良い結果を生む鍵となります。

具体的な目標に落とし込む際に注意すること

目標設定を実施する際には、具体的な目標への落とし込みが最も重要です。具体的な目標の精度が高いほど、高い成果を期待することができます。逆に言うと、具体的な目標への落とし込みを失敗すると、目的達成が遠のいてしまうのです。

目標設定によっていい成果が出せるように、具体的な目標へ落とし込む際に注意することを確認しましょう。

少し頑張れば達成できる目標を設定する

目標を設定する際に、現状のままで努力しなくても達成できる目標を設定するのは避けましょう。目標の前提になっている目的を達成するためには、どのような形でも現状からの改善や成長が必要なはずです。そうでない場合は、目的そのものを見直す必要があるでしょう。

現状から考えて、よりチャレンジングな目標を設定することが重要です。

自分がどうなりたいかイメージする

ただ漫然と目標を立てるのではなく、自身のキャリアや生き方なども含めて自分がどうなりたいかをイメージして目標を立てるようにしましょう。なんとなく立てた目標や他人から与えられた目標だと、自分ごとに感じられずにモチベーションを維持しづらいです。達成することで自分の成長がイメージできるような目標を設定することが大切です。

行動計画を具体的にする

チャレンジングで自分の成長に繋がるような目標でも、行動計画が曖昧だとそもそも行動に移すことができません。目標を立てたはいいけど何をしていいか分からない、という状況にならないように、どのように目標達成に向けて行動していくのか具体的にする必要があります。細かいタスクに区切ったり、スケジュールに落とし込んだり工夫しましょう。

目標を達成するコツ

具体的かつ成果が期待できる目標が設定できれば、あとは目標を達成するだけです。しかし、「いい目標を立ててもなかなかうまく行かない…」という人も多いのではないでしょうか?

ここでは目標を達成に近づける5つのコツをご紹介致します。

具体的な数値を設定する

目標設定をする際には、できるだけ具体的な数値で目標を設定することが重要です。

数値で目標設定をしていると、達成の進捗具合が分かりやすくなります。逆に、数値で目標を明確にしていないと達成できたかどうかが曖昧になりやすいです。

目標が明瞭であればモチベーションを維持して取り組めるため、できるだけ数値を使って目標設定をしましょう。

具体的な数値目標を設定する際には、極端な数値ではなく現実的な数値で設定することが重要です。

進捗をこまめに記録する

目標を設定し達成に向けて行動を始めたら、進捗をこまめに記録しましょう。

毎日進捗を記録しても良いですし、業務ごとやプロジェクトごとにチェックすることで、目標に対して予定通りに進んでいるのかどうか確認できます。また、記録を残しておくことで進捗の遅れに早く気づけたり、目標未達だった時に細かく反省できたりするのでおすすめです。

記録を取って日々積み上げている感覚は、前向きな行動への自信にも繋がるはずです。

定期的に振り返る

進捗をこまめに記録するのと合わせて、期間を区切って振り返りの時間を設けましょう。

記録した内容をもとに振り返ることで、行動の良かった点や改善点の発見、次のアクションの決定ができます。

あくまで目安ですが、1週間ごと、もしくは1ヶ月ごとに振り返るサイクルを意識すると良いでしょう。

さまざまな振り返り方法があるため、自分に合った方法を見つけるのがポイントです。

目標の達成にこだわりすぎない

設定した目標はもちろん達成を目指すのですが、もし達成できなかったとしても悪いことではありません。振り返りを通じて達成できなかった要因を見つけ出し、次に同じ失敗をしないようにすることが重要です。そうすることで次に目標達成できる可能性を高めることができます。

目標達成を目指しつつも、できなかった時に失敗したことにこだわらず、次に繋げる姿勢を大切にしましょう。

他者と目標を共有する

目標が達成できない要因として「ひとりだと怠けてしまう」「計画通り進まない」という方は多いことでしょう。そういった方は設定した目標や進捗を他者に共有することで、自制しやすい状況を作るのがおすすめです。

この場合の他者は家族や友人、会社のメンバーなど比較的身近な人が有効です。

自分の目標を共有するのと合わせて、共有した人の目標も聞いておくことで、お互いを高め合いながら目標に取り組めるでしょう。

自分にあった目標を設定しよう

目標は自身に合った具体的で明確なものにし、行動から振り返りまでを考慮して設定することが重要であることはお分かり頂けたでしょうか?

大切なのは設定した目標を達成することで「どうなるのか」「どうなりたいのか」を常に意識して、計画した行動を実践することです。自分自身が設定した目標ではもちろん、与えられた目標においても自分ごととして捉え、「何のための目標か」「どうやったら達成できるか」を考えて行動すると良いでしょう。

今回紹介した目標設定のメリットや達成のためのコツをもとに、自分に合った目標を設定してみてください。

目標管理をもっと便利にしたいなら「Resily」

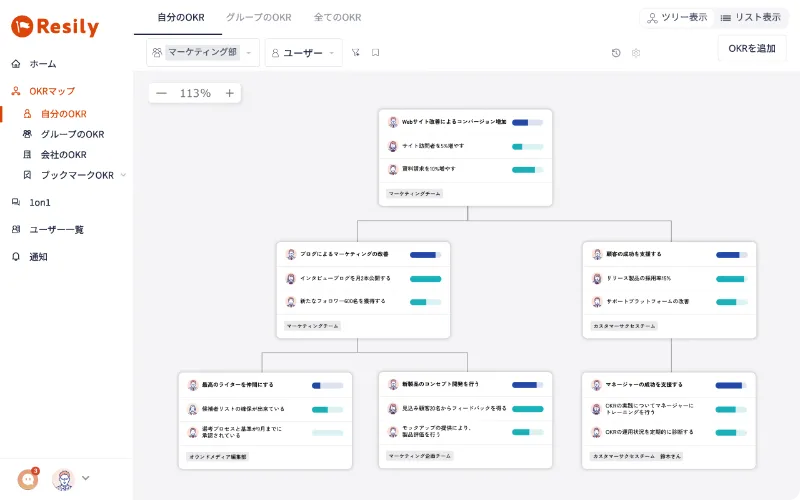

「Resily」は国内ツールで唯一目標管理フレームワーク「OKR」に特化したものです。ワンクリックでOKRツリーの作成ができ、進捗状況の更新リマインドやチャットツールへの通知などOKRを効率的に運用するための機能が充実。

スプレッドシートやNotionなどで目標の数値管理をしているけど不便さを感じている、もっと効率的に運用したい、というお悩みをズバリ解決してくれるツールになっています。

他のツールとの違いはOKR特化でOKR関連の機能が充実している点です。タレントマネジメントや人事評価の機能がメインのツールはOKR管理はオプション機能のため、OKRでマネジメントを革新したい!という方には物足りないと感じてしまうかもしれません。

チームや組織のマネジメントの中心にOKRを置きたい、浸透させたいという方にはResilyがおすすめです。

ResilyはSansan株式会社やみんなの銀行など全社的にOKR導入に取り組んでいる企業を中心に170社以上の導入実績があります。

Resilyは20日間無料でツールのすべての機能を試すことができます。クレジットカード登録や商談なしで試すことができるのでまずは使ってみましょう。サンプルOKRが最初から入っているため、これからOKRを始めたいという方でも利用イメージがつかめるようになっています。

また無料アカウント開設された方には無料で30分間の面談も行っています。今行っているOKRの診断やResilyの活用方法などお気軽にご相談いただけます。

おすすめ記事