目標達成シートとは?書き方を詳しく紹介しますBLOG

2023.8.28

実現したいことはあるが「目標を立てっぱなしで行動に繋がらない」という方は多いのではないでしょうか?

自己啓発の本を読んで奮起するもののモチベーションを維持できなかったり、目標が曖昧すぎるなど、失敗が続く要因は人それぞれあるでしょう。

そんな目標達成ができずに悩んでいる方の問題を解決するのが目標達成シートです。

今回はビジネスでの目標達成シートの活用方法を中心に実際の書き方や作成時のポイントをまとめていきます。

勉強や生活習慣など、ビジネス以外のシーンでも応用が効くので、こちらの記事を参考に自身の状況に合わせて目標達成シートを作成してみてください。

本記事の執筆者について

「Resily」は目標管理のフレームワークOKRのクラウドツールを170社以上に提供しています。国内企業における目標管理に携わったノウハウを基に記事を執筆しています。より具体的な事例も記載しましたので、最後までお読みいただけますと幸いです。

OKRとは?Google採用の目標管理フレームワークを導入事例を交えて紹介。KPIやMBOとの違いも解説

目標達成シートとは?

目標達成シートとは、目標達成に必要な要素を洗い出し、視える化するためのツールです。

目標はただぼんやりと「〜したい」「〜になりたい」と考えているだけでは達成できません。達成までのステップや要素をできるだけ具体的に明確にし、それらをクリアしていくことが重要であり、目標達成シートはそれを手助けする有効な手段になります。

具体的には3×3の合計9マスの表を使用し、別名「マンダラチャート」と呼ばれます。また、目標達成シートはメジャーリーグで活躍中の大谷翔平選手が学生時代に活用していたことで世間に認知されたのです。

目標達成シートを作るメリット

目標達成シートは作成するにあたって、時間と作業量が必要になりますが、一度できて仕舞えばさまざまなメリットを教授することが可能です。

ここでは大きく4つに分けて目標達成シートを作成するメリットをまとめていきます。

やるべきことが明確になる

目標を立てた際に、ただ頭の中だけで漠然と考えているだけでは不十分な状態であり、行動に繋げることが難しいでしょう。目標達成シートを作成し、目標とそれに対してやるべきことが明確に視える状態にしておけば、次の行動に移しやすくなります。目標達成までのステップも細分化してあるため、ひとつのステップがクリアできたら次に何をすれば良いかも分かるのもメリットのひとつです。

新しい発見がある

目標達成シートの基本は9マスで、目標達成のためのステップを埋めるマスが8つあります。ただ、その8マスを最初から全部埋める必要はありません。別のテーマについて考えているうちに自然と空いているマスを埋めたくなり、これまで思いつかなったアイデアに繋がることもあるでしょう。

最初から完璧なものを作ろうとせずに、運用していく中でどんどんアップデートしていく姿勢がメリットを最大化させます。

思考を整理できる

目標達成のことを考えていると「難しく考えすぎてしまってうまくいかない」ということも出てくるでしょう。目標達成までのプロセスが見えてない状態だと、何から手をつけていいか分からなくなってしまいます。目標達成シートを活用すると、目標までのステップが常に見えている状態なので、やるべきことに集中することが可能です。

目標達成シートの書き方

目標達成シートは問題を解決する時や、新しく何かを作る時などさまざまなシチュエーションで活用することができます。どんなシチュエーションで作成する場合も基本的な型は変わらないので、シート作成が苦手という方でも手軽に始めることができます。

ここでは5つのステップに分けて、基本的な目標達成シートの作成方法をご紹介します。

こちらを参考に、自分の目的に合った目標達成シートを作成してみましょう。

3×3のマスを書く

まずは3×3のマスを書きましょう。A4もしくはB5の用紙を横にして、中央にマスを書くのがおすすめです。この9マスが目標達成シートの基盤になりますので、定規などと使って見栄え良く綺麗に書くようにしましょう。この最初の手順が適当になってしまうと、モチベーションも上がらないため、面倒くさいと思わず丁寧に作業するのがポイントです。

中心のマスの中に目標を書く

続いて9マスの中心に決めた目標を書きましょう。具体的である方が良いですが、最初は漠然としたものでもかまいません。ここで時間を使いすぎるよりも、運用していく中で具体的にしていく方がよい目標に繋がっていきます。

中心以外に目標を書かないように注意しましょう。

残りの8つのマスに達成するための要素を書く

目標を書いた中心の周辺8マスに、その目標を達成するために必要な要素を埋めていきます。先述した通り、最初から8マスすべてを埋める必要はありません。まずは漠然とでも良いので、目標達成のために必要であろう手段や項目を自分なりに考えてマスを埋めていくことがポイントです。これで最初に作成した9マスがまずは全て埋まったことになります。

8つの要素を中心に3×3のマスを書く

作成した9マスに繋げるかたちでさらに3×3のマスを追加していきます。これらは目標達成に必要な8つの要素を細分化し、目標達成をより近づけるために活用するものです。

書き方は最初に作成した9マスの周りに、8つの3×3の9マスをくっつけるだけです。これで9×9の81マスの状態になります。

さらに追加した9マスの中心には、最初に作成した9マスで書き出した目標達成に必要な8つの要素を書きましょう。

残りの64マスに達成するための要素を書く

最後に、先ほど追加した8つの9マスの中心に書き出した目標達成に必要な8つの要素を、さらに細分化し64つの要素にしていきましょう。

書き方は8つの要素を埋めた時と同様、8つの要素をそれぞれ深堀りして分解していくようなイメージで埋めていきましょう。こちらも最初から全て埋める必要はありませんが、最終的には全てのマスを埋めるのが理想です。さまざまな角度から要素を捉えて、新しいアイデアに繋げることがポイントになります。

目標達成シートを作成する時のポイント

具体的な目標達成シートの作成方法が分かったところで、より効果的に活用するためのポイントも抑えておきましょう。最初の内はまず作ってみることが大切ですが、慣れてきたらここで紹介するポイントを踏まえてさらに目標達成効果を高めることをおすすめします。

目標を具体的にする

最初の内は漠然とした目標でもまずはマスを埋めることが重要になりますが、ずっと目標が抽象的なままだと目標達成に向けた行動に繋がらなくなります。具体的な行動に繋がらなければ行動に移すモチベーションを維持しづらく、目標達成も遠のいてしまいます。

必要な要素のマスが埋まらない場合も、まず目標を具体的にすることに立ち返ってみましょう。

必要な要素を明確にする

目標達成に必要な8つの要素も具体的で明確なものにしましょう。8つの必要な要素は、シートをみた際に行動にすぐ繋げることができるものであるのが望ましいです。目標達成シートのメリットは、シートを確認すれば余計な思考なくして行動に集中できることです。

マス内の内容を見て「何をしていいか分からない」という状態であれば、改善するようにしましょう。

達成可能な範囲で高い目標にする

目標設定をする際にやってしまいがちなのが「とにかく高い目標を立てる」ことです。あまりにも高い目標は達成のために必要な要素も困難なものになり、行動する意欲に繋がりづらくなります。少し努力が必要だが行動の起こしやすい要素になるのが理想なので、それに伴って設定する目標も修正していきましょう。

振り返りができる目標にする

目標を設定する時に重要なのが、振り返りができるものにすることです。そのために出来るだけ数値を用いた目標を設定しましょう。目標達成に近づいていることを確認するには、前日・1週間前・1ヶ月前に比べてどれだけ変化したか分かる必要があります。変化が数値という分かりやすい指標で確認できることで、「何が足りていないか」「何が良かったか」を振り返ることができ、次の行動に繋げることができるでしょう。

ビジネスシーンでの目標達成シートの活用方法

目標達成シートは大谷翔平選手が活用していたことで知られましたが、ビジネスシーンでもさまざまな活用方法があります。基本的なシートの作成方法は変わりませんが、マスに書き出す内容に応じて多岐に渡る活用ができるのが目標達成シートの特徴です。

ここではビジネスシーンでの3つの活用方法を紹介します。

問題解決シート

「営業成績を伸ばしたい」「新商品の売り上げを伸ばしたい」など、ビジネスシーンで出てくる問題解決の際も目標達成シートは活用できます。

活用方法としては、中心のマスに解決したい問題を書きます。そして、8つの要素にはその問題を解決するための人・物・時間・資金などを書き出しましょう。こうすることで、問題解決までの手順を論理的に整理できます。

アイデアシート

ビジネスアイデアを生み出す手段としても目標達成シートは有用です。

例えば「新ブランドのコンセプト」を考えるとします。中心に「新ブランドのコンセプト」を書き、8つの要素には現行ブランドの改善点・原価・競合情報などを書き出しましょう。これによりさまざまな角度から構造的にアイデアを整理でき、俯瞰して新しいアイデアに繋げることができます。

TODOシート

手軽な活用方法として、日々のTODOを整理することもできます。

中心のマスにはタスクを置き、8つの要素にはそのタスクを完了させるために必要な細かいタスクを書き出しましょう。こうすることで、優先順位を視える化することができ、効率的にタスクを消化できます。

またマスを塗りつぶして進捗管理をしたり、期限も記載することで効果が高まるでしょう。

目標達成シートを活用してスキルアップを狙おう

目標達成シートを活用することで、自身の目標が実現へ近づいていくことはお分かり頂けたことでしょう。ただ、目標達成シートを作るだけでは意味がありません。いつでも確認できたり、手を加えられたり、自分なりに活用の工夫をしていくことが重要です。

今回紹介した目標達成シートの書き方や活用方法をベースに、日々自分に合ったシートに改善していきましょう。

自社に合ったツールでスムーズな目標管理を!

この記事では目標の立て方について解説しました。

仕事での目標管理は非常に重要です。最近ではGoogleやFacebookが採用している目標管理フレームワーク「OKR」を導入する企業が増えてきており、目標管理が注目されています。

OKRとは?Google採用の目標管理フレームワークを導入事例を交えて紹介。KPIやMBOとの違いも解説

- 目標管理が思うように成果につながっていない

- 今の目標管理に不満がある

- テレワークでほかの人の目標が気になる

- 会社の目標がわからない

こんな課題を感じているのであれば、ぜひ一度目標管理ツールをご検討ください。

目標管理をもっと便利にしたいなら「Resily」

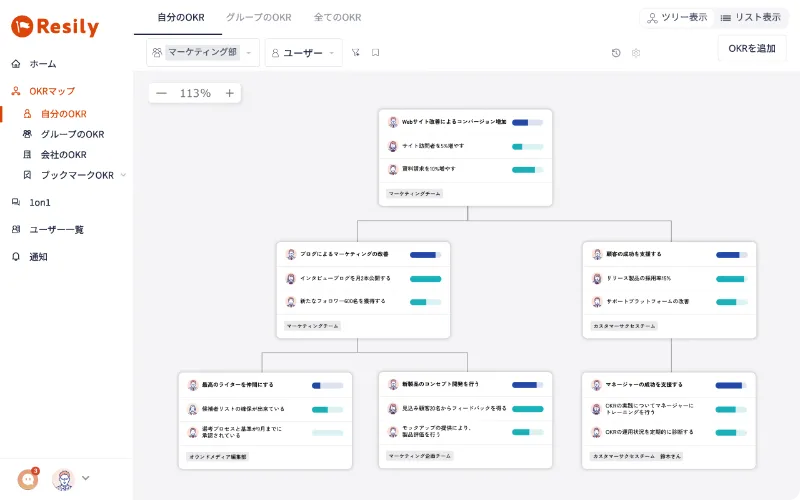

「Resily」は国内ツールで唯一目標管理フレームワーク「OKR」に特化したものです。ワンクリックでOKRツリーの作成ができ、進捗状況の更新リマインドやチャットツールへの通知などOKRを効率的に運用するための機能が充実。

スプレッドシートやNotionなどで目標の数値管理をしているけど不便さを感じている、もっと効率的に運用したい、というお悩みをズバリ解決してくれるツールになっています。

他のツールとの違いはOKR特化でOKR関連の機能が充実している点です。タレントマネジメントや人事評価の機能がメインのツールはOKR管理はオプション機能のため、OKRでマネジメントを革新したい!という方には物足りないと感じてしまうかもしれません。

チームや組織のマネジメントの中心にOKRを置きたい、浸透させたいという方にはResilyがおすすめです。

ResilyはSansan株式会社やみんなの銀行など全社的にOKR導入に取り組んでいる企業を中心に170社以上の導入実績があります。

Resilyは20日間無料でツールのすべての機能を試すことができます。クレジットカード登録や商談なしで試すことができるのでまずは使ってみましょう。サンプルOKRが最初から入っているため、これからOKRを始めたいという方でも利用イメージがつかめるようになっています。

また無料アカウント開設された方には無料で30分間の面談も行っています。今行っているOKRの診断やResilyの活用方法などお気軽にご相談いただけます。

おすすめ記事