絶対評価と相対評価とは?メリット・デメリットと運用のポイントを紹介BLOG

2023.8.31

「絶対評価のポイントがよくわからない」「絶対評価と相対評価のどちらを取り入れるべきかわからない」など、従業員の評価方法で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

近年では絶対評価が取り入れられるケースが多いため、絶対評価について知りたいという声も聞かれます。

今回は絶対評価について詳しく知りたい方に向けて、絶対評価のメリット・デメリットから運用のポイントまで解説します。ぜひ参考にしてみてください。

評価を行うには、事前に取り決めた目標とその成果が必要になります。目標管理フレームワークに興味がある方は、GAFAでも取り入れられている「OKR」を以下の記事で紹介しています。

OKRとは?Google採用の目標管理フレームワークを導入事例を交えて紹介。KPIやMBOとの違いも解説

目次

1. 絶対評価とは?

2. 相対評価とは?

3. 絶対評価と相対評価の違い

4. 絶対評価のメリット・デメリット

5. 相対評価のメリット・デメリット

6. 絶対評価と相対評価、取り入れるべきはどっち?

7. 絶対評価が重視されるようになってきた2つの理由

8. 絶対評価運用のポイント

9. 相対評価運用のポイント

10. 絶対評価を取り入れて社員のモチベーションを向上させよう

絶対評価とは?

学校教育の現場では絶対評価が取り入れられています。

文部科学省によると絶対評価とは「学習指導要領に示す目標に照らして実現状況を見る評価」。

周囲と比較して評価をするのではなく、評価対象者の目的の達成度合いのみに焦点を当てて評価を行います。

参照:文部科学省│子どもの評価が「相対評価」から「絶対評価」に変わったと聞きましたが、どう変わったのですか、また、その理由は何ですか。

人事における絶対評価も同様で、周囲との比較ではなく設定された目標の達成度合いに応じて従業員を評価します。目標が達成されれば高評価がつき、達成されなければ低評価がつく仕組みです。

評価の結果は処遇の決定に利用されます。

絶対評価は以下の点に基づいた評価をする方法です。

- 個人のスキル

- キャリア

- 実績

絶対評価は周囲との比較ではありません。個人の目標の達成度合いに焦点を当てて評価ができ、社内の適正な評価に繋げやすい評価方法です。

近年は、個人の特性やスキルに基づいた目標を立てた上で、評価に活用できる絶対評価を採用する企業が増えてきました。

評価基準は一律ではなく、部門や職種、ポジションによってそれぞれ作成されます。

相対評価とは?

相対評価とは、個人の能力や成績を集団内での他者と比較して相対的な位置を明らかにする評価方法。

集団準拠型の評価方法とも言われます。個人の特性や経験年数などが加味されることはほとんどなく、集団の中で相対的に優劣をつけて評価が下される評価方法です。

相対評価では、あらかじめランクによって人数の割合が決められており、評価によって上位順にランクが割り振られます。

例えば以下の例のようにどの評価に何人が振り分けられるかが決められており、成績の良い順に良い評価が与えられます。

- S評価は5人

- A評価は7人

- B評価は10人

相対評価の大きな特徴は、属する集団のレベルによって自分の評価が大きく変わるところです。同じ点数を得たとしても、属している集団によって評価が変わります。

相対評価の場合は、自分より点数が高い人が多ければ評価は低くなり、逆に自分より点数が低い人がいれば評価は高くなります。

スポーツ大会など、上位順にランクが付けられる評価方法も相対評価です。企業の場合も同じで、優秀な人が多ければ多いほど、自分の評価を上げることが難しくなります。

相対評価はバランスよく評価を分布できるので、従来の日本で広く使われてきました。

しかし近年は、個人の成長により目を向けるべきだという声が高まり、絶対評価に注目が集まっています。

絶対評価と相対評価の違い

絶対評価と相対評価にはいくつかの違いがあります。

両者の違いを明確に理解していなければ、どちらの評価基準を導入するべきなのかわかりません。

2つの評価の違いを詳しく解説するので、チェックしてみてください。

絶対評価と相対評価の違いを一覧で確認

絶対評価と相対評価の違いを、一覧表にして紹介します。

| 評価方法 | 絶対評価 | 相対評価 |

| 評価の基準 | 社員個人の目標の達成度によって評価 | 他者との比較によって評価 |

| 他者の能力による影響 | 影響を受けない | 影響を受ける |

| 主観の入りやすさ | 入りやすい | 入りにくい |

| 個人差のわかりやすさ | わかりやすい | わかりにくい |

先程も紹介したように、絶対評価では社員個人に焦点を当て、目標の達成度によって評価します。

社員個人を見る評価方法なので、他者の能力には影響を受けません。相対評価は他者との比較によって評価するのが特徴で、他者の能力に影響されます。

絶対評価では目標の達成度を基準にしますが、基準が明確になっていないと客観性を欠く点に注意が必要です。

相対評価ではスキルや数値を元に比較をしながら評価を決定するので、主観が入りにくくなっています。

絶対評価では他者と比較しないため、同じ評価の人が何人出ても構いません。目標の達成度が高い人が多ければ高い成績がつく人が多く出る評価方法で、メリハリがつきにくいのが特徴です。

相対評価ではあらかじめランクによって人数の割合が決められていて、メリハリがつけられます。

絶対評価と相対評価の違いを具体例を元に解説

絶対評価と相対評価の違いを、具体例を元に解説します。

例として、売上を20%伸ばすという目標を達成する場合も見てみましょう。評価はS~Dの5段階とします。

絶対評価の場合、売上を20%伸ばすという目標が達成できたらS評価です。

事前に評価基準を決めておく必要がありますが、達成度合いによって評価が決まるため、S評価の従業員が何人出ても構いません。目標を達成すれば最も高い評価がもらえます。

相対評価の場合は、売上を20%伸ばしてもS評価がつくとは限りません。

他に25%伸ばした従業員や30%伸ばした従業員がいれば、目標を達成しているのにS評価がつかないケースもあるのが特徴です。

逆に相対評価では、目標を達成できなくてもS評価がつく場合もあります。

たとえ売上を15%しか伸ばせなくても、他の従業員が12%や10%しか売り上げを伸ばせなかったら、相対的に見た時に高い成績がつくのです。

相対評価では目標の達成度合いと成績が一致しないケースも見られます。

絶対評価は基準点で相対評価は割合を元に区分を決める

絶対評価と相対評価の区分の決め方について、上記の売上を20%伸ばすという目標を例に具体的に確認しましょう。

絶対評価の場合、以下のようにあらかじめ基準点を決めておきます。

- S評価:売上20%アップを達成

- A評価:売上15%アップを達成

- B評価:売上10%アップを達成

- C評価:売上5%アップを達成

- D評価:売上アップ未達成

基準点の決め方は企業によってさまざまで、達成すべき目標や企業の状況によっては中間にあたるB評価を達成率100%に設定してもよいでしょう。評価の段階も5段階だけではなく、4段階や3段階にしている企業も見られます。

相対評価では売上を20%伸ばすという目標はあっても、伸ばした売上の割合に関わらず事前に以下のように評価の分布を決めるのが特徴です。

- S評価:従業員の10%

- A評価:従業員の20%

- B評価:従業員の40%

- C評価:従業員の20%

- D評価:従業員の10%

売上をどれだけ伸ばしたかによって従業員内で相対的な順位が決められ、分布の割合に従って評価が決定されます。

絶対評価は評価される側にとってわかりやすい評価方法

評価結果のわかりやすさに関して、絶対評価と相対評価には以下のような特徴があります。

- 絶対評価:評価される側にとってわかりやすい

- 相対評価:評価する側にとってわかりやすい

絶対評価では目標を達成すれば高い評価が得られるため、従業員にとってわかりやすく目標達成に集中できます。

相対評価においては、たとえ自分の目標を達成しても、他にそれを超える結果を残した社員がいる場合は高い評価がつきません。頑張っても評価されないときもあれば手を抜いても評価される場合もあり、「何をもって評価が下されるのか」がわかりにくいこともあります。

評価する側の立場に立つと、絶対評価は基準をもとに達成度を判断する必要があり、数値化しにくい目標の場合は判断が難しいと言えます。

相対評価ではあらかじめ決められた割合にあてはめて従業員を評価できるので、評価者にとってわかりやすい方法です。

Googleを代表とした海外IT企業では、目標管理フレームワーク「OKR」を軸とした絶対評価の人事評価を行っています。詳しい方法についてこちらのブログもご参照ください。

絶対評価のメリット・デメリット

絶対評価の全てがよいわけではなく、絶対評価にもデメリットが存在します。絶対評価についてより深く理解するために、メリット・デメリットをしっかり把握しましょう。

絶対評価のメリット

絶対評価には、以下のようなメリットがあります。

- 納得を得やすい

- 個人の成長を可視化しやすい

- 課題がわかりやすい

- 組織の実情に合わせた評価基準を設定できる

それぞれについて詳細を確認しましょう。

納得を得やすい

絶対評価は、従業員の納得を得やすいのがメリットです。

相対評価の場合は、いくら自分の業績が上がっても周りも同様に上がっていれば評価が下がってしまいます。絶対評価では評価を得るための具体的な基準が決まっていて、評価をされる側が納得しやすい評価理由を提示できるのが特徴です。

仮に評価の理由を問われたとしても、「この部分が良くて、この部分が足りなかった」など比較的明確に理由を伝えられるため、評価の透明性も上がります。

個人の成長を可視化しやすい

絶対評価の場合、評価基準が大きく変わることはほとんどありません。評価対象者が成長すれば、成長に応じて評価も上がります。個人の努力や成長がそのまま評価に繋がる絶対評価による評価は、評価対象者にとって仕事を頑張る大きな理由の一つとなるでしょう。

相対評価では成績が低い従業員が固定される可能性が高いと言えますが、絶対評価なら基準をクリアすれば評価を上げられます。

評価を下す側としても、個人の成長が見やすいのがメリットです。データの蓄積という観点から考えても、同じ基準で評価が残るため役立てやすいと言えます。

課題がわかりやすい

絶対評価では評価基準が明確なので、次に行うべき課題や目標が見えやすいのもメリットです。

いくつかの観点から評価を行うと、得意不得意を可視化できます。得意なものは伸ばし、不得意なものを補えるように考えると、より効率的な業務が可能です。相対評価のように他の社員との競争にはならないので、従業員は不得意な点の改善に集中できます。

評価される側にとって自分の課題がわかって業務の改善がしやすいだけではなく、評価をする側にとっても従業員の課題がわかるのがメリットです。

課題がわかれば面談の際に適切なアドバイスもでき、従業員の能力アップにも繋げられるでしょう。

社員全体の課題をチェックすれば、企業としての施策などより大きなレベルでの課題発見と解決にも役立ちます。

組織の実情に合わせた評価基準を設定できる

絶対評価では、組織の実情に合わせた評価基準を設定できるのもメリットです。企業として達成してほしい目標を設定し、設定した目標に対して評価を行えば、企業として達成してほしい目標に向かって従業員が取り組みを行います。

企業目標と個人の目標に関連性を持たせられれば、企業の生産性を高めるのにも効果的です。企業の実情に即して設定した目標なので従業員からの納得感が得られ、公平な評価になりやすいと言えます。

絶対評価のデメリット

絶対評価のデメリットには、以下のようなものがあります。

- 全体のバランスを欠いてしまう場合がある

- 評価者に左右されやすい

- 評価基準の設定が難しい

- 過程が評価されにくい

それぞれについて詳細を確認しましょう。

全体のバランスを欠いてしまう場合がある

絶対評価では、全体のバランスを欠いてしまう場合があるのがデメリットです。極端な例ですが、評価対象者全員が目標を達成した場合、全員が最高評価になります。全員が同じ評価では、評価としての機能を失っているとも言えるでしょう。

絶対評価では社員のレベルに合わせて目標を設定するため、実績が目標水準付近に固まりやすいのが特徴です。結果として、高い評価の社員が多く出る傾向が見られます。

評価によって給与などを決定している企業の場合、予算の予測が難しいのもデメリットの一つです。評価の高い社員にはより多くの給与や賞与を出すのが一般的。

目標達成をした社員が多ければ多いほど、人件費のコストが膨れ上がってしまいます。

人件費が膨らめば全員に高い給与や賞与が出せず、高評価が昇給につながる制度が機能を失う可能性がある点にも注意が必要です。

絶対評価では一人ひとりを細かく評価していくため、全体としての評価を見逃しがちで、企業全体としてのバランスを欠いてしまう危険性もあります。

評価者に左右されやすい

絶対評価では、以下のような理由で評価者によって評価が左右されやすいのもデメリットです。

- 事なかれ主義になる

- 評価者の特徴によって寛大化または厳格化しやすい傾向がある

評価者が自分の評価がどう思われるかを気にすると、事なかれ主義になってあまり差がつかないケースが見られます。評価者にも特徴があり、全体的に甘い結果をつける人と厳しくなりがちな人がいる点にも注意が必要です。

評価者によって結果が左右される危険性を排除するためにも、目標は売上額や成約数など客観的に目に見えて評価しやすいものが好ましいと言えます。

しかし評価をする際には、コミュニケーション能力や日頃の勤務態度など、明確な評価基準がない点についても評価を行わなければいけません。

数値で判断できない点に関する評価では、同じ業務を行っていても評価者が変わるたびに全く異なった評価が下されることも考えられます。

評価基準の設定が難しい

絶対評価では、評価基準の設定が難しいのもデメリットです。評価基準が簡単すぎると誰でも達成でき、難しすぎるとモチベーションの低下に繋がります。評価を機能させるには、バランスを見極めて適切な評価基準を設けなければいけません。

適切な評価基準を設定するには、過去のデータの分析が不可欠です。社員の能力に合わせた目標設定のため、社員の能力も把握していなけれないけません。評価基準を設定する業務を誰に任せるのかも、課題です。

人事や経営層が少なからず関わってきますが、評価対象者について直接知らない視点から評価基準を決めると、データによる数値のみでの評価になります。

評価したい業務の中には、数値化が難しいものやすぐに成果が出ない業務もあるものです。客観的な基準の作成や、成果が出るまでに時間がかかる業務をどのように評価するかも、問題になります。

絶対評価を行うには評価基準の設定が不可欠ですが、基準を作成するまでが難しいと言えるでしょう。

過程が評価されにくい

目標の達成度合いで判断する評価方法では、過程が評価されにくいのもデメリットです。たとえば外的要因によって目標が達成されなかった場合でも、外的要因に影響を受けたという過程は考慮されません。

過程を評価せずに結果のみで判断されるケースが多いため、外的要因によって目標が達成できなくても「目標が達成できなかった」という事実のみが重視されます。

目標が達成しにくい状況の中で取り組んでも結果が出なければ、従業員のモチベーション低下につながる点で注意が必要です。

相対評価のメリット・デメリット

相対評価にもメリットとデメリットがあります。それぞれについて詳細を確認しましょう。

相対評価のメリット

相対評価のメリットは、以下の通りです。

- 評価者が評価しやすい

- 評価者による影響が少ない

- 競争の活発化と不均衡の防止

それぞれについて詳しく紹介します。

評価者が評価しやすい

最初のメリットは、評価者にとって評価をする作業が比較的簡単な点です。集団の中でメンバーを比較して順位をつけていくので、あまり細かい検証をしなくても評価ができます。

明確な評価基準を設ける必要もないので、導入する前の準備時間もほとんどかかりません。

絶対評価の場合は個人に合わせて評価基準を決めなければならないので、かなりの労力が必要とされます。評価基準の設定という重いタスクを削減できるので、相対評価は評価者にとって非常にありがたい評価方法だと言えるでしょう。

評価者による影響が少ない

2つ目のメリットは、評価者の影響が少ないことです。評価基準を設けるのが難しい職種の場合、評価者によって評価が大きく変わってしまう恐れがあります。

相対評価の場合は、「人によって甘くなり過ぎる」「逆に厳し過ぎる」といったリスクがかなり少ないのが大きなメリットです。

競争の活発化と不均衡の防止

最後のメリットは、競争力の向上です。相対評価の場合、チームや集団内で順位づけをされるため、自ずとチームの中に競争意識が芽生えます。チームの中で上位にいれば自然と評価も上がるので、より良い成績を出そうと努力するようになるのです。

管理側が積極的に働きかけなくても、従業員がモチベーション向上やスキルアップを自発的に行うようになります。チーム内で競争心を持ち、お互いに切磋琢磨をする環境が生まれやすいのも、相対評価のメリットと言えるでしょう。

あらかじめ評価の割合が決まっているので、高評価や低評価に評価が偏る心配もありません。絶対評価の場合は、評価をある程度評価者がコントロールできるため、評価が偏る可能性があります。評価が偏る危険性を予防できるのは、管理側的にも非常に大きなメリットです。

相対評価のデメリット

相対評価のデメリットは以下の通りです。

- 適正な評価ができなくなる

- 個人の成長などが見えにくい

- 一体感に欠ける可能性がある

詳細を確認しましょう。

適正な評価ができなくなる

相対評価による評価は、集団内で決まるものです。たとえばあるチーム内で非常に優れた評価を得ていたとしても、違う部署や職場に異動した際にまったく能力が足りず、著しく評価が落ちるケースも見られます。

相対評価を導入している場合、人事異動などの判断が難しくなるのがデメリットです。

同じ評価を受ける人数があらかじめ決まっているので、ほぼ同等の能力を持ち、同じような業績を残した社員が2人以上いても、割合に沿った評価を下さなければなりません。

同じような業績を残しながらも低い評価を受けた社員に評価の分かれ目について問われた場合、相手を納得させる説明をするのは難しいでしょう。特に少人数チームでは平均値がブレやすいので、適正な評価をつけるのはさらに難しくなります。

個人の成長などが見えにくい

相対評価では相対的に評価をするため、個人個人の成長が評価に反映されにくいのもデメリットです。個人がいくら努力をしてスキルアップしても、周りが同様にスキルアップすれば評価は上がりません。

周りの努力次第では、どんどん評価が下がってしまうケースも考えられます。努力しても結果に繋がらなければ「なぜこんなに頑張っているのに評価されないのだろう」とモチベーションの低下は避けられません。企業への不満も溜まっていくでしょう。

相対評価では、全体の評価とチーム内の評価の乖離の恐れもあります。本当に優秀な能力を持ち合わせていながら、チームのメンバーの能力が高いために、適正な評価に結びつかない可能性も考えられるのです。

一体感に欠ける可能性がある

チーム内で競争意識が芽生えるのはメリットですが、デメリットにもなり得ます。なぜなら自分の評価を上げるために周りの足を故意的に引っ張るという選択肢が生まれるからです。

相対評価では、周りの評価が下がれば必然的に自分の評価が上がります。競争意識が芽生え煽られすぎると、以下のような問題が起こる可能性もあるでしょう。

- チーム内での情報共有がうまくなされない

- アイディアがあっても自分だけのものにするためにあえて共有しない

チームよりも個人を優先するチーム体制ができてしまう危険性もあるのです。

絶対評価と相対評価、取り入れるべきはどっち?

相対評価と絶対評価のどちらを取り入れるべきかは、企業の実情によって異なります。

一般的には納得感があるために絶対評価が重視される傾向が見られますが、数値化が難しい業務を行う企業には相対評価の方が向いています。明確な基準が設けられそうな企業では絶対評価、評価基準が明確にならない場合は相対評価を選ぶとよいでしょう。

企業によっては、相対評価と絶対評価を組み合わせて運用している例も見られます。たとえば1次評価には絶対評価を取り入れ、2次評価では相対評価を取り入れるといった感じです。

両方を取り入れれば、それぞれのメリットを活かしつつデメリットをカバーできます。従業員が公平だと感じられるような評価制度の構築を目指しましょう。

日本企業特有の文化に合わせた、目標管理フレームワーク「OKR」を活用した人事評価に取り組む企業が増えています。Resilyでは国内170社以上にOKRを導入したノウハウをブログ記事やYouTubeで公開しています。ぜひ参考にしてみてください。

絶対評価が重視されるようになってきた2つの理由

近年、人事考課においては「絶対評価」を採用する企業が増えてきています。絶対評価が重視される主な理由は以下の2つです。

- 透明性

- 社員のパフォーマンス向上

内容を詳しく確認しましょう。

透明性

絶対評価は評価の基準が明確で透明性が高いので、評価制度として多く取り入れられるようになりました。絶対評価ではどのような基準に基づき、なぜその結果になったのかを、誰でも簡単に伝えられます。

個人の評価に他者の評価は影響せず、評価される側も納得感があり、評価の良し悪しを自己責任として受け止められます。透明性が人事考課の信頼を上げ、精度のある評価システムの確立へと繋がるのです。

人事考課で相対評価を用いると従業員の評価が周りに左右されるケースがあり、評価される側としては「正当評価が与えられていない」と不信感を抱く可能性もあります。従業員の評価に対する不信感が高まれば、評価制度自体の見直しが必要です。

社員のパフォーマンス向上

絶対評価は、社員のモチベーションやパフォーマンス向上にも繋がると考える企業が増えてきています。人の動機付けの要因の一つは、自分が努力してやり遂げたことを、正当に認められて評価されることです。

正当な評価がさらなるモチベーションの向上に繋がり、よりよいパフォーマンスを生み出せば、結果として企業全体の生産性の向上にも寄与するでしょう。

絶対評価は透明性が高いうえに、周りを気にすることなく自分の目標達成に集中できるので、社員の成長を促します。客観的にも個人の目標の達成度合いを把握でき、評価する側としても次の目標設定へのアドバイスが行いやすいのが特徴です。

目標達成がどのようにして会社への貢献に繋がるかを具体的にイメージしながら業務を進められるため、絶対評価が多く導入されています。

絶対評価運用のポイント

絶対評価運用のポイントは、以下の4点です。

- 評価対象者にとって低すぎる、もしくは高すぎる目標ではないか

- 個人の能力やポジションに合った客観的基準になっているか

- 定量化できるか

- 評価者の解釈によって認識のズレがないか

絶対評価の大きな課題は、評価基準の設定が難しいところにあります。仮に全社基準が設けられていても、各部署のマネージャーがチームや個人の評価基準を設定するには相応のスキルが必要です。

絶対評価をスムーズに運用できるように、最低限上記のポイントは必ずチェックしましょう。それぞれの内容について、詳細を紹介します。

評価対象者にとって低すぎる、もしくは高すぎる目標ではないか

評価の対象となる目標を設定する際には、評価対象者にとって低すぎる、もしくは高すぎる目標ではないかチェックしましょう。

低すぎる目標では、達成できる従業員が多く出ます。ほとんどの従業員が同じ評価になる評価基準は、上手く機能しているとは言えません。基準を達成できる従業員が多く出ると、給与を高くする必要があり、コスト面でも無理が出る可能性があります。

高すぎる目標を設定すると達成できずにモチベーションが下がる可能性があるので、高すぎる目標も避けましょう。評価の結果は処遇に影響するので、達成するのが難しいと目標に向かった取り組みをしようと思えなくなる可能性があります。

個人の能力やポジションに合った客観的基準になっているか

絶対評価の評価基準を設定する際には、個人の能力やポジションに合った客観的基準になっているかチェックしましょう。

絶対評価は、個人の特性やスキルに基づいた目標を立てたうえで評価に利用する方法です。経験年数や所属している部署によって求められる水準や要素が異なるため、従業員一人ひとりに合う基準でなければいけません。

評価に透明性が出るように、評価基準は客観的に設ける必要があります。数値化できるものは明確に数値化して、数値化できない場合には評価のポイントをすり合わせておきましょう。

目標を設定する際にも、個人の能力やポジションを考えたうえで従業員ごとに詳細な目標を設定する必要があります。

数値化しにくい観点を定量化できるか

客観的な評価基準を設けるには、数値化しにくい観点をどれだけ定量化できるかがポイントです。絶対評価では過程が評価されにくいため、結果だけではなく過程や行動レベルも含めて評価できるように、定量化する工夫が求められます。

過程や行動レベルの評価を行う工夫の例を見てみましょう。

- 行動の量を数値化する

- 試行回数を数値化する

たとえば「契約に繋がらなくても架電をした回数を判断基準の一つにする」という必要なプロセスを目標に設定すれば、数値化できるケースがあります。企業の状況に応じて、定量化できる部分がないかチェックしましょう。

評価者の解釈によって認識のズレがないか

絶対評価では、評価者の解釈によって認識のズレがないかもチェックしましょう。認識にズレがある場合、評価者が変わると評価結果が変わり、一貫性が保てない可能性があります。認識にずれがあれば、絶対評価のメリットである透明性が活かされません。

認識のズレをなくして、企業として目指す方向を決められるよう、目標や評価基準に関する認識をすり合わせておきましょう。

目標をすり合わせられれば、従業員が同じ方向性で業務に取り組めるため、人材育成にも役立ちます。評価される側の納得が得られれば、不足している部分を補う取り組みにも効果的です。

相対評価運用のポイント

相対評価にはメリット・デメリットが存在します。導入の仕方によっては社員の不満やモチベーション低下に繋がるため、導入の際は注意が必要です。人事評価に相対評価を導入する際に気をつけたい最低限のポイントを紹介するので、チェックしてみてください。

評価の基準は厳密に作る

相対評価の場合、チームや集団内での分布によって評価が下されるので、それぞれ何%の割合で、どのような評価を下すのか基準を作る必要があります。なおかつ評価基準に達するものが、ある程度の実力を反映するものでなければなりません。

しかし相対評価の良いところは、一度基準を作れば誰でも比較的簡単に評価ができるようになる点です。逆に言えば最初の基準作りが重要です。企業として長く運用できる厳密な評価基準を作るよう心がけましょう。

評価の基準を公開する

相対評価では、自分がいくら努力をして結果を出したとしても、周りがそれ以上に結果を出していた場合は評価に繋がりません。不透明性がある相対評価では、社員が会社や評価制度に対して不満を持ちやすいと言えます。

仮に良い評価をもらったとしても、チーム内での自分の立ち位置が曖昧なままになるケースも多いです。社員にしっかりと納得してもらうために、評価基準を明確に全体に公開するようにしましょう。

評価基準を明確にすれば、社員のモチベーションを向上させ、会社への信頼にも繋げられます。

評価する対象で絶対評価と使い分ける

相対評価は数値での評価が難しいケースなどに使いやすい評価方法です。なぜなら評価者による評価のばらつきが少ないためです。逆に数値で差が出る場合には、相対評価よりも絶対評価のほうが向いています。

数値的な差が出るものに関しては絶対評価を用い、「定員が決まっている」「数値化が難しい」といった場合には相対評価を用いるなど、両方の評価方法をうまく使い分ける方法も考えましょう。

絶対評価を取り入れて社員のモチベーションを向上させよう

今回は「絶対評価」と「相対評価」に焦点をあて、メリット・デメリット、運用する際のポイントについて解説しました。現在はより個人に目を向けるために、絶対評価を採用する企業が増えてきました。

しかし競争心を高めるなど相対評価にしかないメリットもあり、相対評価を上手く運用すれば会社全体の利益に繋がる向上心のある職場環境を生み出せるケースもあります。自分の会社の社風や状況をしっかりと把握し、適切な評価システムを導入するようにしましょう。

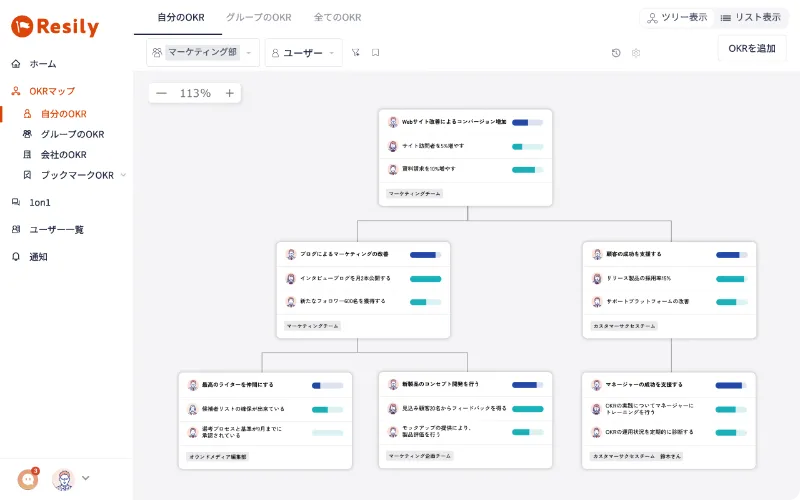

評価のための目標管理をもっと便利にしたいなら「Resily」

「Resily」は国内ツールで唯一目標管理フレームワーク「OKR」に特化したものです。ワンクリックでOKRツリーの作成ができ、進捗状況の更新リマインドやチャットツールへの通知などOKRを効率的に運用するための機能が充実。

スプレッドシートやNotionなどで目標の数値管理をしているけど不便さを感じている、もっと効率的に運用したい、というお悩みをズバリ解決してくれるツールになっています。

他のツールとの違いはOKR特化でOKR関連の機能が充実している点です。タレントマネジメントや人事評価の機能がメインのツールはOKR管理はオプション機能のため、OKRでマネジメントを革新したい!という方には物足りないと感じてしまうかもしれません。

チームや組織のマネジメントの中心にOKRを置きたい、浸透させたいという方にはResilyがおすすめです。

ResilyはSansan株式会社やみんなの銀行など全社的にOKR導入に取り組んでいる企業を中心に170社以上の導入実績があります。

Resilyは20日間無料でツールのすべての機能を試すことができます。クレジットカード登録や商談なしで試すことができるのでまずは使ってみましょう。サンプルOKRが最初から入っているため、これからOKRを始めたいという方でも利用イメージがつかめるようになっています。

また無料アカウント開設された方には無料で30分間の面談も行っています。今行っているOKRの診断やResilyの活用方法などお気軽にご相談いただけます。

おすすめ記事