目標の意味とは?類義語や仕事における使い方もご紹介BLOG

2023.8.31

「目標」とは、「そこに行き着くように、またそこから外れないように目印とするもの」という意味を持つ言葉です。目標という言葉は生活の中でたまに使われる言葉なので、わかったつもりになっている方も多いのではないでしょうか。しかし、人によっては使い方が間違っている可能性もあります。特に目標という言葉はビジネスシーンでよく使われるので、正しく把握しておくのが良いでしょう。

今回は目標の意味を解説をするとともに、例文やビジネスでの目標の使い方を紹介していきます。

本記事の執筆者について

「Resily」は目標管理のフレームワークOKRのクラウドツールを170社以上に提供しています。国内企業における目標管理に携わったノウハウを基に記事を執筆しています。より具体的な例文も記載しましたので、最後までお読みいただけますと幸いです。

OKRとは?Google採用の目標管理フレームワークを導入事例を交えて紹介。KPIやMBOとの違いも解説

目標の意味

「目標」には正確にどのような意味があるのでしょうか?

大きく分けて「目標」には以下のような三つの意味があります。

- そこに行き着くように、またそこから外れないように目印とするもの。

- 射撃・攻撃などの対象。まと。

- 行動を進めるにあたって、実現・達成をめざす水準。

それぞれ似たような意味合いを持っており一見分かりにくいように思いますので、例文を用いて詳しく意味を確認していきます。

目印としての意味

「六本木ヒルズを目標にして走って向かう」といった文章で使われる時には、「目標」は目印としての意味を持ちます。ある点を指針や拠りどころとして表現したい時に使われます。日常生活でもよく聞く「目標」の使われ方でしょう。

的としての意味

「あの目標目がけてボールを投げる」のような表現を使う時には、「目標」は的や対象といった意味になります。映画などの作品の中ではよく「捉えるべき目標を見失った」「あれが例の目標だ」といったように犯人や特定の人物を指す際に、このような対象の使われ方をよく聞くでしょう。

水準としての意味

「今月中の納品を目標にする」や「来月は10件の受注が目標だ」といった使い方をする際は、物事の程度や水準といったニュアンスを含んだ意味になります。ビジネスシーンでよく使われるのはこちらの意味で、目標をもとに仕事の進み具合の確認や成果に対する評価を実施することが多いです。

目標の類語

「目標」にはさまざまな意味がありますが、似たような意味を持つ類語も多くあります。類語は一見同じような言葉ですが、それぞれ微妙に意味のニュアンスが違っていたり、使用するシチュエーションが違っていたりするので一つ一つ正しく意味を理解しておくのが良いでしょう。そうすることでさまざまな場面で「目標」を含めて正しく言葉を使うことができるようになります。

目的との違い

「目的」は到達しようとして目指す事柄というような意味を持っています。「目標」においての水準としての意味と近いですが、「目的」は最終的なゴールというニュアンスが強いのが特徴です。何か目的を達成するための手段として「目標」があるというイメージが分かりやすいでしょう。例えば目的が「業界No. 1の会社を目指す」という最終的なゴールであれば、それを達成するために「営業利益120%増加」「新しい人材の確保」などの目標を立てることができます。

方針との違い

「方針」は物事や計画を実行する上のおよその方向という意味を持っています。かなり「目標」とニュアンスが近いですが、「方針」は目標を達成する上での大まかな方向性という意味合いが強いです。つまり大きな「目的」があり、それを達成するための「目標」を立て、どう目標を達成するか「方針」を決める良いう流れで物事を決めていく流れになります。先ほどの例でいくと「目的:業界No. 1の会社」を目指して「目標:営業利益120%増加」を「方針:メンバー間で業務を共有しながら取り組む」といったイメージになるでしょう。

目処との違い

目当てや物事の見通しといった意味を持つのが「目処」で、使い方によっては「目標」と言い換えることができる言葉です。例えば「来週末が完成の目処です」という文章であれば、「来週末が完成目標です」と言い換えることができるため「目標」の水準の意味と同義と言えるでしょう。一方で「目処がつく」という使われ方は、予定が立つというニュアンスになるので若干「目標」と意味が異なってきます。

目安との違い

さまざまな意味を持っている「目安」ですが、おおよその見当という意味が「目標」の水準の意味に通じています。「目標」に比べて「目安」の方が、大体このくらいだろうといった幅が広いニュアンスが強いのが特徴です。使い方としては「来週中を目安に」や「目安は5人です」といったものがあります。

標的との違い

「標的」はターゲットというニュアンスが強い言葉で、「目標」の的としての意味に共通しています。より攻撃対象に対して使用することが多い言葉で「あの標的を狙っている」「標的は彼女だ」のような使い方をします。

仕事で使える目標の使い方

「目標」にはさまざまな類義語があり、それぞれとの違いがわかったところで実際に目標という言葉をどう使っていけば良いか理解しておきましょう。特にビジネスの場面で「目標」という言葉はよく使われており、自分の仕事を進めていく上で重要な土台になってきます。ここで改めて目標という言葉の使い方を把握し、自身の仕事においての目標を見直すきっかけにしてみてください。

目標設定

目標設定とは、仕事を進めていく上で明確な目的を持ち、それを実現するための具体的に必要な目標を立てることです。「会社に貢献する」「営業成績で1番を取る」などの目的に対して、具体的にやることやいつまでにやるかなどを決めておくことを指し、設定した目標に応じて日々の業務に取り組みます。自身の目的を達成するための最初のステップというイメージです。目標設定ができていなかったり、設定した目標が適切でなければ目的達成が遠ざかってしまいます。

目標管理

設定した目標に対して日々の仕事に取り組んでいきますが、ただ漠然と実施するだけでは成果に繋がりにくいため目標を管理していく必要があります。目標管理とは、経営学者のピーター・ドラッカー氏によって提唱された組織のマネジメント手法です。目標管理にはいろいろ種類がありますが、基本的には社員ひとりひとりの個人目標と会社の経営目標や部門目標を結びつけるために使用されます。

目標管理が普及した背景には、成果主義の考え方が日本企業にも浸透したことが挙げられます。

GoogleやFacebookなどが採用している目標管理フレームワーク「OKR」を学ぶことで単なるノルマ管理ではなく、社員のモチベーションを高める目標管理をしてみませんか?

詳しくはこちらの記事へ⇒OKRとは?Google採用の目標管理フレームワークを導入事例を交えて紹介。KPIやMBOとの違いも解説

目標達成シート

目標はただぼんやりと「〜したい」「〜になりたい」と考えているだけでは達成できません。達成までのステップや要素をできるだけ具体的に明確にし、それらをクリアしていくことが重要であり、目標達成シートはそのために必要な要素を洗い出し視える化するためのツールです。

具体的には3×3の合計9マスの表を使用し、別名「マンダラチャート」と呼ばれます。また、目標達成シートはメジャーリーグで活躍中の大谷翔平選手が学生時代に活用していたことで世間に認知されたのです。

仕事における目標設定のポイント

目標の意味や使い方が理解できていても、実際に活用して自身の仕事で役立てないとあまり意味がありません。最後に仕事における目標設定のポイントをしっかり理解しておきましょう。ここでは目標設定の重要性と注意点も合わせて解説していきます。

目標設定の重要性

仕事において目標設定を行う多いな意義は、モチベーションが向上することです。

明確な目標設定をすることで、日々業務にのぞむ方向が具体的にイメージできるようになり、前提となる目的に真っ直ぐ進んでいくことができます。明確な目標がない状態は、地図を持たずに目的地に向かうようなものです。その状態だとモチベーションを維持して業務に取り組むことは難しいです。目標設定をして分かりやすい目印を作ることで、自身が持つ力を十分に発揮して目標達成に近づけるでしょう。

目標設定をする上でのポイント

目標設定をする上でのポイントは、できるだけ具体的な数値で目標を設定することです。目標は具体的であればあるほど達成の進捗が分かりやすく、振り返りもしやすくなります。そうなることで日々自分がどれだけ前に進めているか、もしくはもう少し努力が必要かどうかすぐに確認できるためモチベーションを維持して業務に取り組むことができます。数値で目標を設定する際は、高すぎる目標ではなく現実的な目標にすることがポイントです。

また、振り返りをしやすくするためにこまめに記録を取るようにしましょう。1週間ごとやプロジェクト単位で区切って記録しておくことで、質の高い振り返りを実施することができます。

目標設定の注意点

目標設定をする上で注意しておきたいのは、自身のあり方に直結していない目標にしてしまうことです。なんとなく立てた目標や上司から与えられたから渋々取り組む目標だと、なんのためにやっているか分からなくなりモチベーションを維持しづらいです。設定する目標は達成することで自分の成長がイメージできるように、自身のキャリアや生き方も含めたものにしましょう。

また、達成しやすい低い目標を立ててしまうと目標の達成そのものが目的になってしまい意味がありません。自分が努力して成長すれば達成できるようなチャレンジングな目標にすることも大切です。

目標の正しい意義を組織全体に浸透させよう

「目標」の意義を正しく把握して、自身の仕事における目標を見直すことで、新しい視点や達成するためのヒントの発見が期待できます。

大切なのは組織のメンバーそれぞれが目標の重要性と各人に見合った目標設定・目標管理を実践していくことです。そのためにはここで理解した正確な知識を仕事でも実践し、自分のものにしていくことが必要でしょう。そうすることで他のメンバーにも正しい知識が浸透し、組織全体で高い成果が期待できるはずです。

是非今回理解した知識を活かして、早速明日から目標の見直しや目標設定を実践してみてください!

目標管理をもっと便利にしたいなら「Resily」

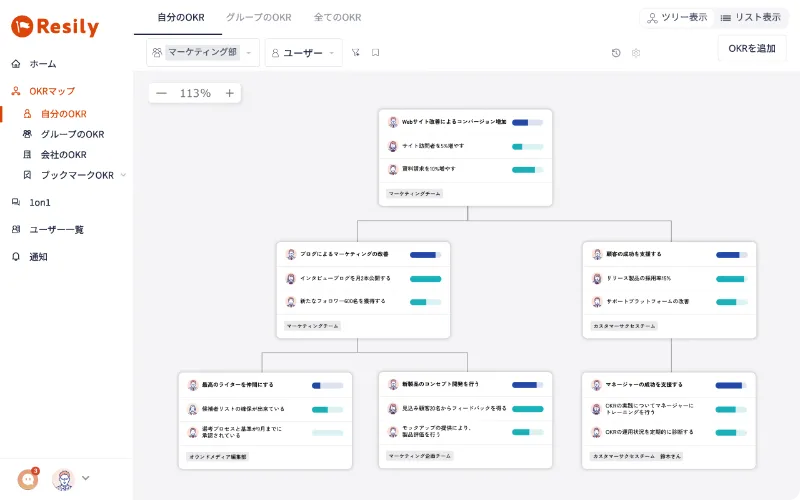

「Resily」は国内ツールで唯一目標管理フレームワーク「OKR」に特化したものです。ワンクリックでOKRツリーの作成ができ、進捗状況の更新リマインドやチャットツールへの通知などOKRを効率的に運用するための機能が充実。

スプレッドシートやNotionなどで目標の数値管理をしているけど不便さを感じている、もっと効率的に運用したい、というお悩みをズバリ解決してくれるツールになっています。

他のツールとの違いはOKR特化でOKR関連の機能が充実している点です。タレントマネジメントや人事評価の機能がメインのツールはOKR管理はオプション機能のため、OKRでマネジメントを革新したい!という方には物足りないと感じてしまうかもしれません。

チームや組織のマネジメントの中心にOKRを置きたい、浸透させたいという方にはResilyがおすすめです。

ResilyはSansan株式会社やみんなの銀行など全社的にOKR導入に取り組んでいる企業を中心に170社以上の導入実績があります。

Resilyは20日間無料でツールのすべての機能を試すことができます。クレジットカード登録や商談なしで試すことができるのでまずは使ってみましょう。サンプルOKRが最初から入っているため、これからOKRを始めたいという方でも利用イメージがつかめるようになっています。

また無料アカウント開設された方には無料で30分間の面談も行っています。今行っているOKRの診断やResilyの活用方法などお気軽にご相談いただけます。

おすすめ記事