「キーワードから読み解くエンジニア組織とOKR」セミナーレポート(後編)BLOG

2021.10.4

2021年7月27日(火)「キーワードから読み解くエンジニア組織とOKR」と題し、Tably株式会社代表の及川卓也氏をお招きし、OKRとプロダクト開発の関係性やスクラム開発、技術的負債、開発組織の目標設定、エンジニア評価等についてパネルディスカッションを行いました。

後編では、OKRの基本解説(解説者:Resily 西川)とセミナー終了後の質疑応答(回答者:Resily 西方、西川)についてご紹介します。

目次

- OKR基本解説

- 質疑応答

OKR基本解説

目標管理の歴史

Resily 西川:

OKRと聞くと『スタートアップがやっている、何か新しい枠組み』と思われるかもしれないですが、実は結構古いです。

1979年にインテルのアンディ・グローブ氏が立ち上げたOKR、その時は『IMBO』と呼ばれていました。それに端を発しており、40年前という長い歴史があります。契機になったのはGoogleがOKRを採用して急成長しているところから。最近はコロナ禍のリモートワークがありますが、それ以前からアジャイル、「不確実性に対処できる目標管理手法って何だろう」との視点でOKRが着目されています。

日本ではスタートアップ、たとえばメルカリなどが取り上げられますが、グローバルで見るとGAFAだけではなく、ウォルマート、シアーズホールディングスなど百貨店もやってますし、欧州に目を向けると皆様ご存知の会社。あと中国企業・観光企業も基本的に導入されてます。テンセントは、従業員10万人規模とかなり強烈な形でOKRをやっています。

OKRとは

OKRは、大きく見ると『会社の経営力』『ミッションビジョン』『現場の実行プロジェクトタスク』を繋ぐ羅針盤です。経営戦略をどうやって現場で実行に移すか、組織をマネジメントする方法の確立が難しい中でも、OKRが筆頭の立ち位置になってきています。

OKRは、「Objectives and Key Results」の略称です。Objectiveは定性的な目標で、目標の意義だとか「何でそれをやるんだっけ?」と、ゴールを示します。特徴的なのは、四半期という比較的短期の3ヶ月で、達成を目指すべき目標を推奨していること。

Key Result(KR)はObjective達成を測る定量、客観性の強い成果です。成果ですので、タスクとはちょっと違う。タスクはあくまでそれをこなす・実行することに主眼が置かれているもの。その上で何が成果としてこの組織にもたらされるのかが、KRで記述されるべきものです。

Objectiveを作ってそれにKRを付けた場合、そのKRは本当にObjectiveを達成したことを明確に示しているのか、あるいは数が3から5と言われている現実的な範囲にちゃんと絞られているか。数が多すぎて結局何もできなかったということになります。多くの場合、経営戦略ないしは上位のOKRとの整合性について、きっちり理解・浸透していないケースがそこから透けて見えますので、意識していただきたいなと思っています。

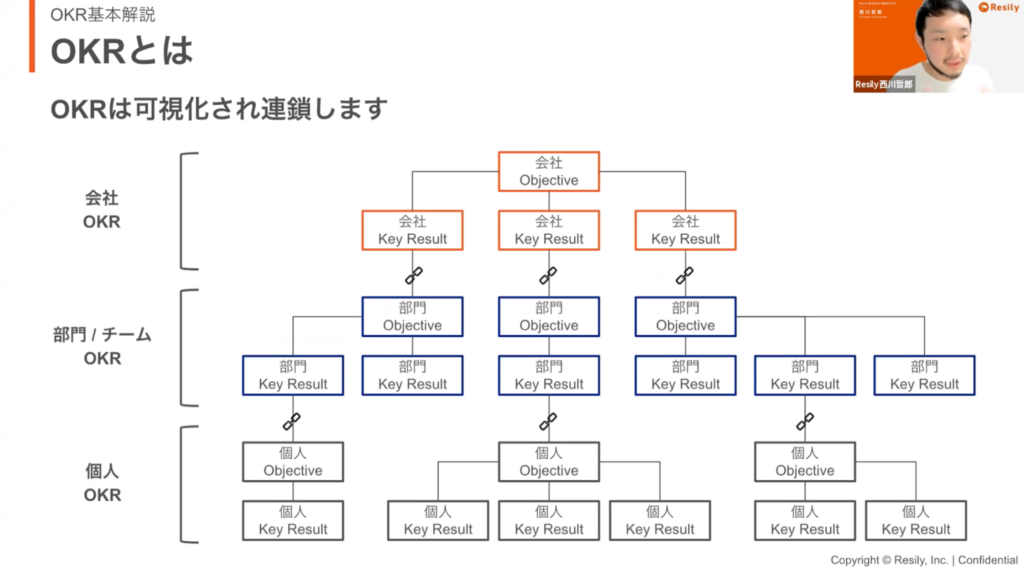

OKRの特徴の一つ、OKRが可視化して連鎖します。OKRをしっかり可視化している企業様の目標はこういった形でツリー状に示されます。会社全体のOKR、ここは非常に戦略に近いところです。

そこから部門ごとに、その戦略実行のための方針が下されていき、個人レイヤー/チームレイヤーというところで実行に移される。これが可視化され、上下横との整合性などを常に確認しながら、組織全体で目標に対する進捗を追いかけていく。この枠組みがOKRとなります。

CFRー継続的パフォーマンス管理

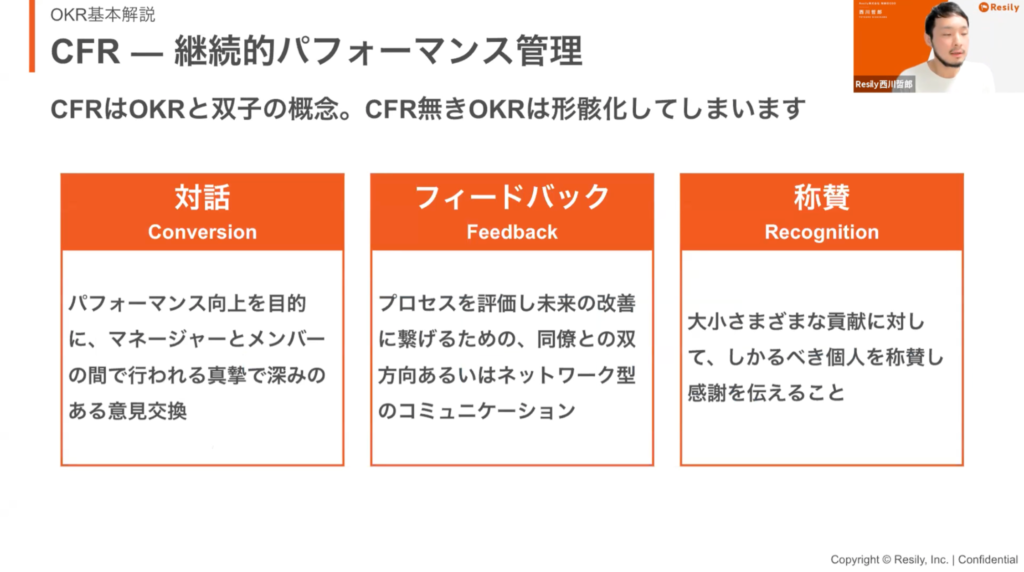

OKRを「経路を作ればそれでうまく物事が進む」という勘違いをされているのを聞くことがあります。しかし決してそうではなく、前に進めるためには仕組みが必要です。

それを『CFR』と呼んでいます。CFRは何の略語かというと、「Conversation(対話)・ Feedback・Recognition(称賛)」です。『コミュニケーションを中心に目標を前に進めていく』考え方がCFRです。

じゃあどうやってCFRを始めるんだ?となると、チェックイン・ウィンセッション、1on1。また、マネジメントレイヤーのOKRの方々がどういうコミュニケーションをすればいいかだとか、中間レビュー・期末レビューといった、しっかりとした振り返りのタイミング。こういった会議体を事前にデザインしておくことで、OKRを支援するCFRを組織に実装できます。

以上、簡単にOKRとその双子の概念CFRを解説いたしました。

質疑応答

Q1)1on1の目的は、上下横のOKRの整合性を保つための調整とコミュニケーションなのでしょうか?現場でも1on1を実施しているのですがそのように機能しておらず、雑談の場になっています。

Resily 西川:

1on1のテーマ設定は会社でかなり違うかと。雑談でコミュニケーションの質や関係性の質、人間関係をフォーカスしている会社様もあれば、それとOKRを切り分けて話す。キャリア開発もアジェンダに入れる形で、1on1のデザインはかなり選択肢が多いので、その中でどの優先度を上げるか、それぞれのアジェンダに対してどう目的設定していくかを明確にすればいいのかなと。

Resily 西方:

マネージャーとメンバーが1on1をしていた場合、お互いが対等にOKRを推進するための困りごとを回収していく意識を弊社では持って運用しています。

Resily 西川:

OKRに関して言えば、Resilyがいくらでもナレッジ提供できますので、一度ご相談くだされば。

Q2)スクラムイベントという文脈で、レトロスペクティブやスプリントレビューなどを行っています。ウィンセッションはどう行うのが効果的でしょうか?

Resily 西方:

OKRの成熟度は意識した方が良いです。一番最初は、空気感の醸成だけで十分。「OKRに対して自分はこういう成果を上げた。だからみんなで称賛してくれ。」の空気感を醸成するのがファーストステップ。

その成果がどれだけOKRに貢献したかというのを意識付けさせていくというのが次のステップだと思っていて、ここは結構高い壁になるかと。

Resily 西川:

弊社の状況をお話しすると、スクラムイベントは西方のプロダクトチームでやっていますが、ウィンセッションは全社でやっています。金曜日の夕方にやっているのですが、まだ最大でも20名ぐらいの組織ですので、全社でやっています。そこでみんなの成果をちゃんと共有しても、称賛する・認めることは雰囲気として持っていますし、一方で「このOKRの達成のための成果です。」という意味付けも自分自身でしてあげる。周りの人もその意義づけを確認するというところで、事業がしっかりOKRに沿って推進されているのかが確認できるように設計している形です。

実は僕ら、お客様にウィンセッション見学会をやっているので、もしよろしければご参加ください。

Q3)下記について教えていただけますと嬉しいです。週明けのチェックインが憂鬱にならないようにするコツ、楽しくウィンセッションするコツ。

Resily 西方:

憂鬱の背景が想像でしかないのですが、週明けのチェックインが報告会になってるのかな?先週はこれをやっていましたが、これができませんでした。今週はこれをリカバリーに向けて頑張ります、みたいな。報告会にならないことはすごく大事。チェックインが憂鬱にならないという努力です。

Resily 西川:

2点申し上げますと、1点目が心理的安全性だと思っていて、憂鬱になってしまうということは、モチベーションもあまり高くないのかなと。心理的安全性があるならば、言いやすい雰囲気、場をマネジメント側から作ってあげる。憂鬱になっている方に対してフォローしてあげるのは当然のことかもしれません。

もう1点はチェックインするときに、自信度をあげてもらう。自信度というのは「KRの達成、OKR達成にあなたは今どれだけ自信がありますか」と1から10、ないしは1から5でつける、主観的な回答です。

5段階中、5だったら当然「自信がある、余裕、これは達成できる」と。一方、1など「達成が無理だ」というような状況が垣間見えたのであれば、1の方に対して「なんで自信度が低いんですか?」と、マネジメント側やチームメンバーの方からフォローを入れるべきだと思っていて。そこが表に出ないままずっとOKRを頑張っていると消耗したり、パニックゾーンと言われるような、パフォーマンスが出にくいところに状況が置かれてしまう。

Resily 西方:

弊社で過去やっていたウィンセッションを振り返ると、かなり意図的にやってましたね。ウィンセッションを各自に発表してもらうのですが、その時「パフパフ!」みたいな感じで僕ら(役員)がやっています。これもやっぱり場づくりで、すごく大事だと思いますね。

Resily 西川:

事例をお話しすると、毎月大きなウィンセッションがあれば、発表者がそれ用にスライドを面白く作って、少し賑やかしをするだとか。あるいは会社様によってはお酒飲むというのもあると思いますし、MVPも一緒に発表するようなお祭り感覚でやったりとか、様々な工夫があります。逆に不正解はないので、ご自身のノリに合う形がいいかなと。

Resily 西方:

ウィンセッションでいくと、持っていく成果がないから苦しい、という状況も最初は大いに起こりうる。弊社の場合、失敗してしまったことに関してもウィンセッションの場で共有するようにしてます。それを『しくじりウィン』という言い方をしているのですが「失敗してしまったけどそれを糧に新しい学びを得ました。だから私の成果なんです。」という言い方をしていて。そういう空気感の醸成から入っていくのがいいかと思います。

Resily 西川:

あと『ウィン送り』のような形で、他メンバーのウィンを送ってあげる・褒めてあげるなどをすることで、自身のウィンがなかった場合においても、話がしやすいような空気を作るようにしています。

Q4)技術力の評価はどのように行えばいいでしょうか?

Resily 西方:

技術の評価は、たとえばフロントエンド、バックエンドであったり、もしくはSREやインフラであったり、いろんな要素があると思います。弊社の例でいうと、直接的な技術力の評価だけはしていないです。その人が用いた技術力でどれだけ事業貢献できるかの観点で力を見ていて、そこで言う技術力というのは引き出しの多さだと。

具体的に言うと、プロダクト開発において機能開発をしていく中で、ある機能を作りたいとなったときに、アプローチはいろんな手段があります。今の状況においてどれだけ最適なアプローチを取れるエンジニアなのか、という意味で技術力を見ています。

Q5)OKRの個数に目安はありますか。

Resily 西川:

Objective1個に対してKRは3つから5つと言われています。OKRの個数×KRの分だけ、目標が発生するわけですよね。

OKRが1個だったらKRが3つですが、OKRが3つあったらKRは9つになります。9つの目標を何人で分担するのかに焼き直して考えるといいです。「3ヶ月の間に9つの目標を達成しよう」とすると全てが中途半端に終わって、何1つ記憶に残る成果がない、という結末を迎えると思います。1人あたり3つ、多くても5つというのが最大キャパシティでは。

Resily 西方:

OKRの数が本当に適切なのかどうかを振り返るタイミングがあると思うのですが、OKRをたてるときに決めた方が個数も定まりやすいです。OKRの4つの代表的な効果の中で、個人的に一番大事だと思っているのはフォーカスで、当然優先的にやること。加えて何をやらないかも同時に考えた方がいいと思います。

Resily 西川:

組織の中に戦略やビジョン、ミッションがあって初めてOKRは成立します。戦略がないのであれば今みたいな話が出てきてしまうものです。あれもやりたい、これもやりたいと。やらないことを決められないというのは、もしかしたら戦略の不在だとも思ったりします。

Q6)waterfall開発においてやることが決まってしまってます。OKRが立てづらいのでいい方法はないか、拠り所にしてもいいOKRの作り方やコツ、持っておくべき覚悟は何かありますか?

Resily 西方:

OKRのサイクルを4半期だと考えたとき、Waterfallのプロジェクトがどれだけ足が長いかが1つの観点になる。プロジェクトの中で、全てやることが決まっている状態は、及川さんの先ほどの機能開発チームの話とかなり近しい文脈になると思っています。

Resily 西川:

及川さんであれば、機能開発チームからプロダクトチームに変革すべしというようなアドバイスがいただけるかと想定しますね。

Resily 西方:

OとKRでまた分かれてくるのですが、プロダクト戦略の改善点がOKRとちゃんとリンクしているかが、いいOKRを作る大前提。戦略が不明瞭であればあるほど下のOKRって何をたてていいかわからないとなるので、会社戦略とプロダクト戦略をしっかりと話す機会を持つべき。あと、OKRを作るときにObjectiveはワクワクするような、鼓舞するようなものにとらわれすぎていて、抽象度の高いスローガンになってしまうことがあります。背後にはどういう狙い・目的があり、だからいつまでに達成しなければならない、というストーリーもセットでないと、OKRはたてづらいです。

会社のどういう強み、武器を生かして、どのターゲットにアプローチするんだっけ?何をするんだっけ? を、Objectiveの中で記載してあげないと、難しい。

プロジェクトの意地のようなものを、OKRに伝えるのが拠り所の1つになる。そのプロジェクトの意義が会社としてどういったインパクトを与えるのか。だから自分たちはこれだけ価値のある仕事をやっているんだ、というのをOKRで伝えられるのが拠り所になるかと。

Q7)OKRが形骸化してるかもしれないサインはありますか?

Resily 西方:

途中経過でもサインは出ます。たとえばそのOKRがそもそも動いていないとか、OKRに関するコミュニケーションが行われていないとか。つまりOKRが判断軸として使われていないと推測できます。

四半期が終わってからOKRを振り返って、次のクォーターで我々は何をすべきなのかというコミュニケーションが行われているかどうかも、サインの1つ。

Resily 西川:

OKRを定着させる一番のポイントは、その組織のトップ・マネジメント層が口を酸っぱく「OKRは今こんな感じ」「このOKRの意義はこれ」と、OKRについて触れて回るところが、うまくいってる会社のサインともとらえられます。

トップマネジメント、ミドルマネジメントのOKRに対する意識が、バロメーターになります。そして、ResilyのようなOKRを管理するクラウドであれば、利用率や進捗・プロダクトの動き方を見ると、その組織がどこまでOKRを活発に動かしているかが一目瞭然です。OKRをツールで管理する必要性はこういうところにもあるかと。

Q8)ボトムの一番下のOKRの担当者はどのレベルですかと。

Resily 西川:

個人までOKRを下ろすかどうかは会社によって異なります。裏を返すとチームの場合と個人の場合、両方あるということなので、チームの方がOKRの責任者になることは全然問題ないです。

OKRの下にぶら下がるプロジェクトやタスク、アクションは、ある程度責任を明示しないとボールが落ちてしまうだとか、責任や役割の不明瞭さが残ってしまうかと。しかし、個人までOKRを下ろしてしまうと、MBO的にチームのOKRが分断されたもの・分解されたものが個人に落ちてくるので、ほぼMBOになってしまう。個人のOKRまで下ろすには組織が大きすぎることで距離ができてしまうとか、個人OKRまで作ったら四半期のうち1ヶ月が終わってましたとか、よくあります。

Resily 西方:

個人のOKRを作るケースを考えたとき、弊社では以前、「プロダクトOKRの達成がスキルを身につけないと困難である」というOKRをたてました。

現時点ではスキル不足がわかっているという状態の中で、個人成長のためのOKRを、そのチームのOKRの下に作りました。作成意図としては、「このOKRを達成するためには、この担当者がこのスキルを身に付けなければならないため、マイルストーンとしてOKRを置いている」です。

まとめ:OKRをうまく運用するコツは意識の醸成をしっかりと計画立てて行うこと。「3ヶ月」の運用をサイクルを利用して、自社にあった運用の風土作りを!

質疑応答ではOKRは目標を立てて終わりではなく、その運用が肝心であるということをご理解されている質問が多かったと感じました。(すでにOKR導入をされている企業様が多い印象でした。)

Resilyでは、OKRを定着させるためにツールで集めたデータの活用方法をカスタマーサポートチームが支援しております。OKRを軸とした適切なコミュニケーションの設計にお悩みをお持ちの方は、ぜひResilyへお声がけください!

当日のセミナー動画を以下より視聴いただけます!

本セミナーの録画映像を無料で公開しています。

以下のURLから視聴のお申し込みをいただくと、視聴URLが表示されます。

(メールでも視聴URLをお送りいたします。)

おすすめ記事