スタートアップ企業 × OKRの事例を紐解くセミナーレポートBLOG

2022.3.16

2021年8月26日(木)「スタートアップ企業×OKRの事例を紐解く」と題し、現在6期目となるスタイラー株式会社のDaivid Dikman様と渡邊文佳様をお招きし、3年間のOKR運用の実体験から得た「OKRの有効的な使い方」や「OKRを理想的な形で定着させるためのポイント」などをお話いただきました。

目次

1. 登壇者のご紹介

2. 有効的なOKRの設定・運用方法

3. OKR導入で最も大切な3つのこと

4. OKR設定のコツ~ObjectiveやKey Resultsはどう作る?~

5. OKRを定着させるコツ

6. OKRを失敗させない重要ポイント

7. 質疑応答

8. OKRの具体的設計プロセスについて

9. OKRツリーに組織図ベースの設定が適さないのはなぜか

10. OKR設定にかかる時間について

11. 個人OKRと評価は切り離すとはどういうことか、個人評価の基準や方法はなにか

12. ディスカッション・対話の重要性について

登壇者のご紹介

スタイラー株式会社について

スタイラー 渡邉様:

まず、「スタイラー株式会社とはどんな会社・組織か、約3年間どのようにOKRを運用し、何が得られたか」について簡単にお話しします。

スタイラー株式会社は、6期目のスタートアップ企業となります。メイン事業としては「FACY」(フェイシー)という、ライフスタイル型商品を対象としたOMO(Online Merges with Offline)アプリを開発・運営しています。を開発・運営しています。

現在、従業員数は15名ほどです。エンジニア、デザイナーとあわせて9名ほどのプロダクトチームを中心にメディア、セールス、マーケティングチームが連携しながらプロダクトを作っている体制になっています。

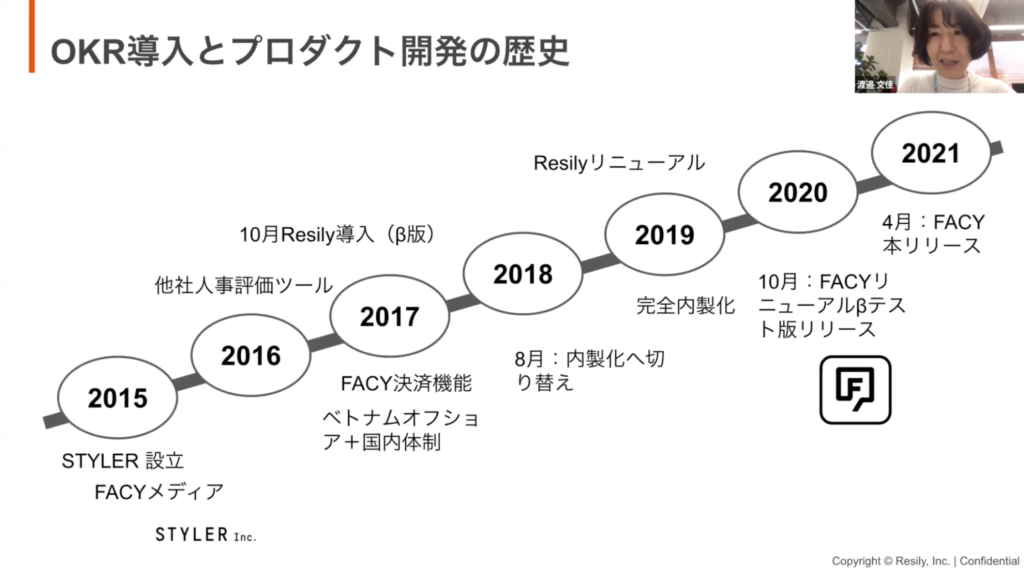

スタイラーのOKR運用

私たちは、開発体制の成長とOKRの推進を同時に行ってきました。2017年秋にResilyを導入してからの約3年間、開発組織体制に大幅な変更をを加えたり、プロダクトを大幅にリニューアルしながらも、ずっとOKRを回し続けています。

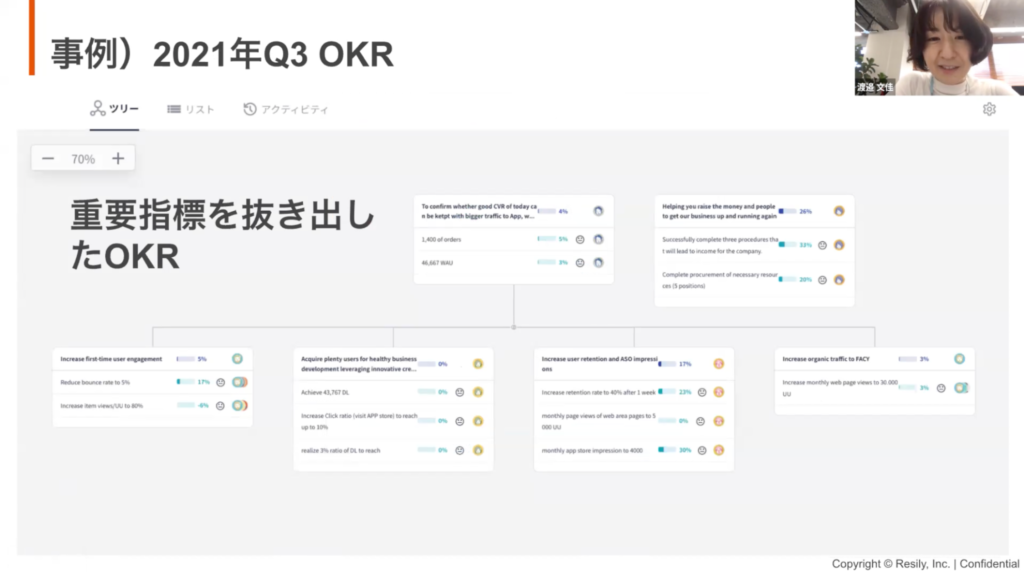

OKR運用をより良く変化することができた例を簡単に一つご紹介します。2019年には、70個ほど設定していたKR(Key Result)を、2021年には13個ほどに大幅減少させました。

KRが多いと、OKRがタスクベースになってしまい、全社の目標との連動性が薄かったり、進歩率が更新されない状況になっていました。一方、全社のOKRを中心に重要なものだけにOKRを絞り込むと、「フェイシーをいかに伸ばしていくか」という共通の目標に向かって、組織が一体となって動き出しました。

OKR運用で得られたこと

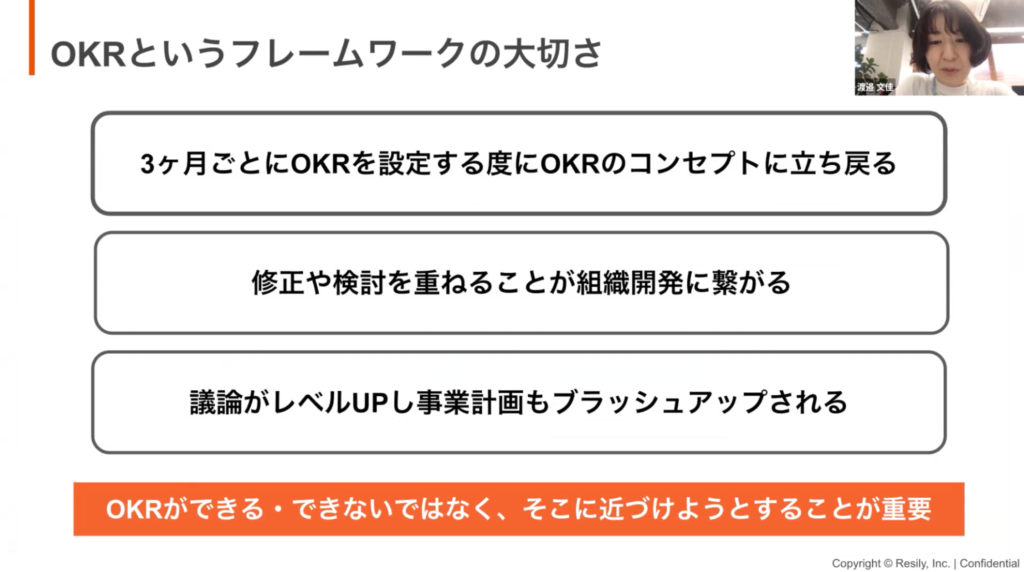

OKR運用を試行錯誤している中で、組織開発につながるだけでなく、経営の核に近いところにも非常に良い影響をもたらしてきたと思っています。3ヶ月ごとにOKRをセットしていますが、失敗することも多くありました。ただそこで止めてしまうのではなく、毎回「そもそもOKRってどういうものなんだっけ」や「これは本当にOKRと呼べるものなのか」など、その期間のOKRの良し悪しに関わらず、本来の目的に立ち戻って考えていくことが重要だと考えています。そういった議論を繰り返し行うと、組織力の向上だけでなく、事業の中身自体のブラッシュアップにも繋がりました。

CPOのDavidが入社してから「本当にこれはOKRなのか」「もっとこうした方がいいんじゃないか」という疑問を何度も投げかけてくれ、OKRがうまく設定できるようになってきました。

有効的なOKRの導入・運用方法

スタイラー David様:

はじめまして、FACYのプロダクトマネジメントと、プロダクトチームのリーダーをしているDavidです。目標を設定し、実行するのが僕の仕事です。今日はスタイラーに入社してから2年間、それらをどのように実現してきたかをお話します。

OKRを導入する際に大切にすべきこと

特に重要な点は3つです。

1つ目は、最小単位からOKRを導入することです。会社のトップからOKRを導入していき、それが稼動し始めたら会社全体に広げていきます。

2つ目は、OKRは目標達成のための手段であり、目的はあくまで目標達成にあるということを忘れないことです。まずは、チーム全体が会社の目標を理解し、そこからフレームワークを活用すべきです。

3つ目は、社員全員が同じ方向に向くことです。これはOKRを導入する上で、最も重要な目的だと考えています。

OKR設定のコツ

OKRを設定する際、注意すべきことが3つあります。①KRの数を少なくすること、②有機的な目標(Objective)を設定すること、③KRを達成させるためのプランを設定すること、です。

①KRの数を少なくする。

具体的には、組織の人数よりKRを少なく設定すべきです。なぜなら、目標が多すぎると、収集力が散漫になり、達成するために必要な時間よりも管理する時間がかなりかかってしまいます。

②有機的な目標(Objective)を設定する。

闇雲に目標を立てるのではなく、事業成功に繋がる有機的な目標(Objective)を立てる必要があります。例えば、事業の拡大を狙っている場合、目標(Objective)としていきなり総売上を設定するのではなく、ユーザー数とリテンション(既存顧客の維持)を目標とする方が有効的です。また、Vanity metrics(バニティメトリクス:虚栄の指標)に注意することが大切です。Vanity metricsというのは、達成可能でも必ずしもビジネスのゴールに直接結びつかない数値です。例えばバグの数です。バグの数は低く抑えたくても完全にはなくなりません。なので、全てのバグを修正するよりも、多くのユーザーにメリットあるものに注力すべきです。

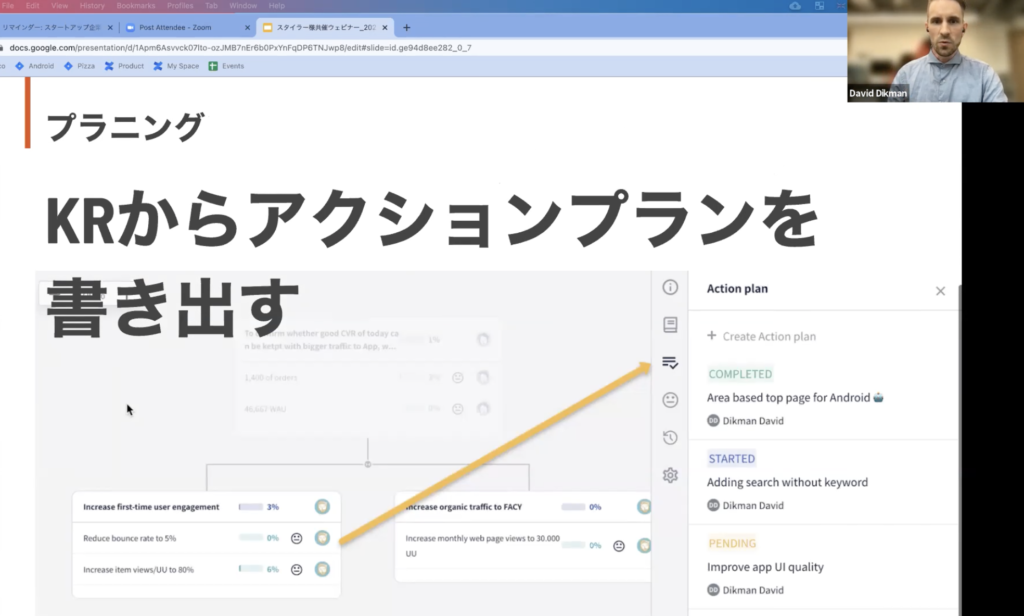

③KRを達成させるためのプランを必ず持つ

かつてのスタイラーでは、壮大な目標を立てているにも関わらず、それを無視して通常に業務を続けていました。そこには、しっかりとしたプランがなかったのです。そこで、各KRにアクションプランを導入しました。KRはObjectiveの指標になるもので、作業の進捗を図るものではありません。KRを達成する行動は、アクションプランにおいて管理されています。こうすることで、KRを達成するまでのプランを定期的に更新することが可能です。

OKR運用のコツ

OKRを有効的に運用する上で重要なことは、主に2点です。①週1回OKRを更新・共有し話し合うこと、②他のKPIを忘れずに追跡すること、です。

①週1回OKRを更新・共有し話し合うこと

人はフィードバックに基づいて行動するので、フィードバックシステムがなければOKRを忘れてしまいます。フィードバックループがあればOKRの進捗状況を見て疑問を持つため、その疑問に回答するために責任感が生まれてきます。その責任感からアクションが生まれ、そのアクションからまた結果が出ることによってループが起こります。

②いくつかのOKRを設定したとしても、他のKPIを忘れずに追求すること

ある目標(Objective)がユーザー数を増やすことの場合、それ自体は有用な目標ですが、同時に獲得した顧客を失わないように、リテンション(既存顧客の維持)を追跡する必要があります。OKRの目標設定をしなくても、MAU(Monthly Active Users)、CVR(Conversion Rate)、CAC(Customer Acquisition Cost)などのKPIを同時に追跡するべきです。

OKR運用でやってはいけないこと

OKRに適していないことは、主に2つあります。①組織図をOKRに当てはめる、②個人OKRの設定と評価をすること、です。

①組織図をOKRに当てはめる

組織ごとにOKRは作りやすいですが、組織同士で対立したり、相反する目標に取り込むことがあります。そうなると結局、目標はほとんど、あるいは全く達成されません。そうではなく、まず達成するべき目標に基づいて目標設定してからメンバーを割り当てます。

②個人のOKRを設定し評価する

個人の評価に使うため、個人OKRを設定しようとする場合がありますが、必ずしも正しいとは言えません。理由は2点あります。1点目は、OKRが個人の評価につながっていると、達成しやすいような消極的な目標設定をしてしまう可能性がある点です。2点目は、人の能力や貢献度は簡単に測れないためです。評価について詳しくは『仕事に関する9つの嘘』という本をおすすめします。

質疑応答

OKRの具体的設計プロセスはどのようなものですか。どの順番で誰がたたきを作るのか、どういう会議やすり合わせがありますか。

スタイラー 渡邉様:

まず社長が事業計画などから、会社の全社目標を立てます。そして、CEOとマネージャーが一体となって、どのように全社目標をOKRに落とし込むかを考えます。そして、一旦形にするためにそれぞれをResilyに登録します。登録したら再度マネージャーとCEOで集まって関連性があるか、修正すべきところはあるのか、矛盾点はないかというところを見直します。場合によっては、そこからまた全社目標を修正するときもあります。

スタイラー David様:

1つだけ補足すると、プロダクトサイドに関しては会社全体の目標を落とし込む際、課題ベースでOKRの設定を考えています。例えば現在は、受注件数を達成するために何が阻害要因になっているかを考えています。そこから、離脱しているユーザーが増えているなどの課題をあげ、指標として設定しています。

OKRツリーにおいて組織図ベースの設定が適さないのはなぜですか。

スタイラー David様:

組織図ベースで取り組んだ場合、目標達成に結びつかない虚栄の指標(Vanity metrics)を追いかけてしまう恐れがあるためです。

かつてスタイラーでも開発組織としてOKRを設定しており、「開発スピード」や「バグの数」などサービスをより良くする上で優先度が高くない指標を設定していました。サービスをより良くするための課題や目的ベースで集められた組織であれば、目標達成に対して戦略的で優先順位の高い目標をチーム一丸となって取り組んでいけます。

また、組織図ベースですと、部署をまたいだ横断的なコミュニケーションが生まれず、イノベーションの機会を逃してしまうというデメリットもあります。

Resily 西川:

スタイラー様のようにスタートアップフェーズでまだ規模が大きすぎないときは、アジャイルなチーミングでOKRを作ることができると思います。しかし、組織が100人を超えてくるとどうしても柔軟性がどんどん失われて、縦割りというのが始まってきます。

その場合はOKRが組織図的になってくるのはやむを得ないところもありますし、そういった組織でも可能な限りプロジェクトベースで作るというお客様もいます。

組織をどうデザインしていきたいか、縦型の組織にしていきたいのか、よりフラットな組織にしていきたいのか、各社の性格が出るところだと思います。

プロダクト組織OKRの目標数設定において、上手なストレッチ方法はありますか。

スタイラー David様:

上手な目標設定のストレッチ方法は、リリース前後で異なります。

リリース前は指標とすべき項目が少なく目標設定が難しいので、できるだけ早くリリースすることをOKRに設定するのがいいと思います。例えば、リリースができると想定している日付よりも少し前に目標設定をすることでストレッチさせます。

リリース後は、一定の傾向を見つけられるので、それに合わせてストレッチをかけます。

例えば販売数やユーザーの増加率の履歴を見ると、一定の流れがある。月々の数字が20%で伸びているのであれば、その数字を参考にしてストレッチゴールを設定していいと思います。月々のユーザーが20%増なら、目標は30%、40%に設定することでストレッチなゴールになると思います。

OKRの設定にどのくらい時間をかけていますか。組織OKRの決定から個人OKRの決定までどれくらいかかるのか。

スタイラー David様:

最初は2、3週間ぐらいかかりましたが、繰り返していく中で徐々にやり方・ポイントを理解してくるので、1週間程度の短期間で濃いOKRを設定できています。

まず各部署が集まり「こういった数値を達成したほういい」と提案しあって少し試してみる。そして、1週間後に数字ややり方を更新して、翌日に実際の数値を入れる。

先ほども述べましたが、全社目標に対して戦略的に優先度の高いKRに絞って運用できている点も、スムーズにOKRを設定できるようになった要因だと思います。

個人の評価とOKRは切り離すということですが、個人評価はどのようにやっていますか。

スタイラー 渡邉様:

チームの目標達成に向けて自分がどれほどの貢献をしたかという点を評価軸の1つとしています。個人OKRと完全に切り離すことはしていませんが、達成率では見ていません。「いかにチャレンジをしたか」という点を評価の参考として入れているというのが回答です。

Resily 西川:

ノーレイティングに関する質問がきています。確かに、組織全体で特定の評価手法に固執していないように見受けていますが、実質的にノーレイティングを実施していると理解してよいですか?

スタイラー 渡邉様:

そうですね。あまりガチガチにやっていないですね。どちらかというと、1on1をすごく重視しています。

日本の会社でよくあるのが、3ヶ月間仕事を行って、3ヶ月後に最終的な評価をマネージャーから突然告げられる、という会社が多いと思うのですが、評価される側は納得感がないと思っています。

そのため、リアルタイム評価のような感じで、毎週各マネージャーがメンバーに対して「次までにこうやっていこう」とか、取り決めたことに対してのアクションにリアルタイムでフィードバックしています。そのフィードバックの積み重ねが3ヶ月後の総合的な評価に繋がると思っているので、普段からのコミュニケーションを重視しているという形です。

スタイラー David様:

評価を行うのは早すぎない方がいいと思います。これは、組織がだんだん大きくなっていくほど、必要になると思います。

Resily 西川:

ノーレイティングってマネージャーの負荷が高いんですよね。行った1on1を記録に残して、権限の中で評価をしていくというスキルが求められるので。

スタイラー 渡邉様:

弊社もOKRが3ヶ月スパンなので、3ヶ月が終わった度に評価という形でマネージャーが総合評価をやっていたのですが、やっぱり双方にすごく負荷がかかるというのがありました。

なので今は、総合評価に関しては、半年スパンでやるように変えています。

Resily 西川:

半年に1回、評価タイミングがあって、そこでの参考材料として過去の1on1だとか、OKRの進捗だとかを参考材料にされているということですね。

OKRを有効的に活用していく上で、上位の方が提示した目標に対し、みんなで実現方法等をディスカッションすることが大事なのですか。

スタイラー 渡邉様:

OKRに対するディスカッションを重ねることで、組織開発に繋がったり、事業の見直しがアジャイルにできたりと、会社全体の成長に繋がっていくと思っています。

OKRはコミュニケーションのツールという言い方もされます。トップだけが決めるわけではなく、それの実現に向けてそれぞれどうやったら達成できるかというところをディスカッションしたり、自分たちのチームのことだけを考えるのではなく他のチームがやってることに協力するとか、全体で目標達成に向かうためには、どういうところで協力しあえるのかを話し合っていくとか、OKRはすごくコミュニケーションが必要とされるフレームワークかなと思っています。

Resily 西川:

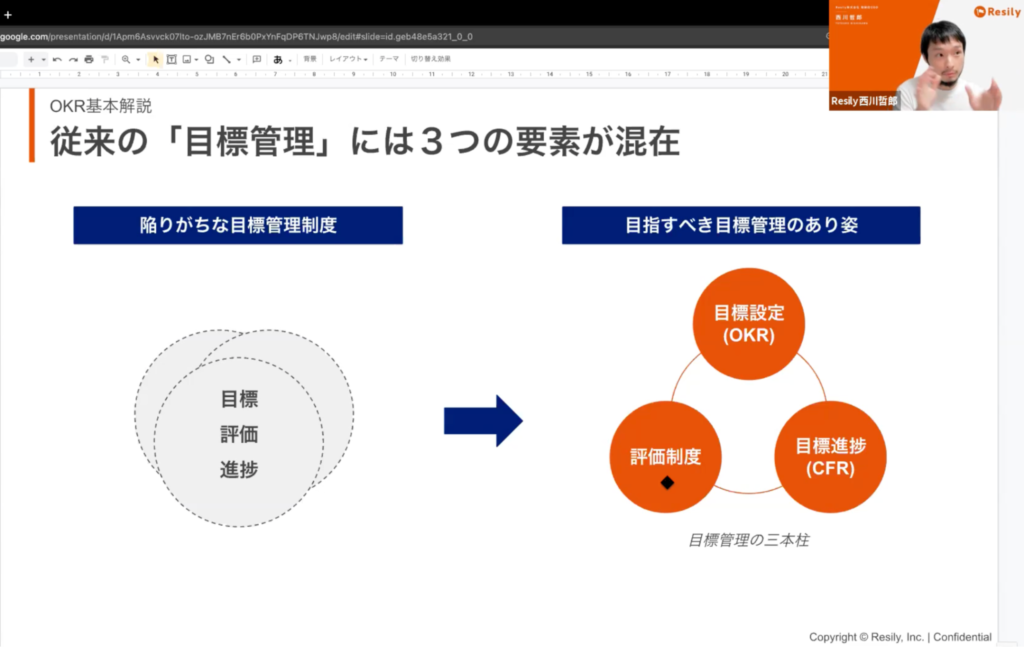

OKRは目標と進捗、評価にブレイクダウンされます。目標管理という3つの丸印の真ん中には、組織開発としての対話が絶対に入ってきます。

御社のKRの運用事例は、その対話というものを最大限活用されているなと思いました。

スタイラー David様:

組織を部単位に分けるのであれば、本当にコミュニケーションがなくなります。プロジェクトベースか、目標がある上でみんなが集まって、どうやって達成するのかを話し合うようなコミュニケーション設計が大事ですね。

Resily 西川:

部に分けてしまうと隣の島のようになり、会話が断絶してしまう。先ほどの組織図は適さないという部分とまさに同じだと思いましたし、組織が大きくなってもいかに対話のチャンネルを持たせるかというのが、組織開発の要点かと思います。

明日からできるOKR運用のノウハウは必見です!

今回ご登壇いただいたスタイラー社様は、2017年秋よりOKRを運用されており、失敗もありながらそこから経験値を得るための学習サイクルを組織の仕組みとして構築されていらっしゃいます。

OKRを社内に定着させることは、足の長いプロジェクトになりますが、本気になる価値は必ずある目標管理です。スタイラー社様が諦めずにOKR運用を続けている全貌を知りたい方は、ぜひ当日のセミナー動画をチェックしてみてください。

おすすめ記事