パーパス(Purpose)とは? 注目される理由や実行測定方法をご紹介BLOG

2023.7.31

パーパス(Purpose)は、組織や個人が存在意義や方向性を明確にするための重要な概念です。なぜ私たちは存在し、どのような価値を提供したいのかを明確にすることで、より意義ある活動や目標に向かって進むことができます。いま、社会変動や価値観の急激な変化に伴い、企業が自らの存在意義を問い直す動きが高まっています。いわゆる、「パーパス」の再構築と呼ばれるものです。

この記事では、パーパスの定義や企業理念との違い、注目されるようになった背景、日本での注目されている理由、そしてパーパス導入のメリットやパーパスを実現する取り組みを可視化する方法について解説していきます。

パーパス(Purpose)とは?

「パーパス(Purpose)」とは、一般的には「目的、意図、目標、趣旨」などと訳される英単語で、「何かが存在する理由、あるいは何かがなされる意味」といった意味を持ちます。

日常生活でも、以下のように私たちは目的を持って行動していることが多いでしょう。

- 「週に3回運動する」ことは、健康を大切にする目的のため

- 「節電グッズを購入する」ことは、環境保護の目的のため

- 「被災地への寄付をする」ことは、社会貢献の目的のため

ビジネスシーンにおける「パーパス」とは、組織や個人が存在意義や目指すべき方向性を明確にするための概念です。パーパスは、なぜ組織や個人が存在しているのか、どのような価値を提供しようとしているのかを表現するものです。単なる利益追求や成果だけでなく、より大きな社会的な目的や意義を追求するために使用されます。

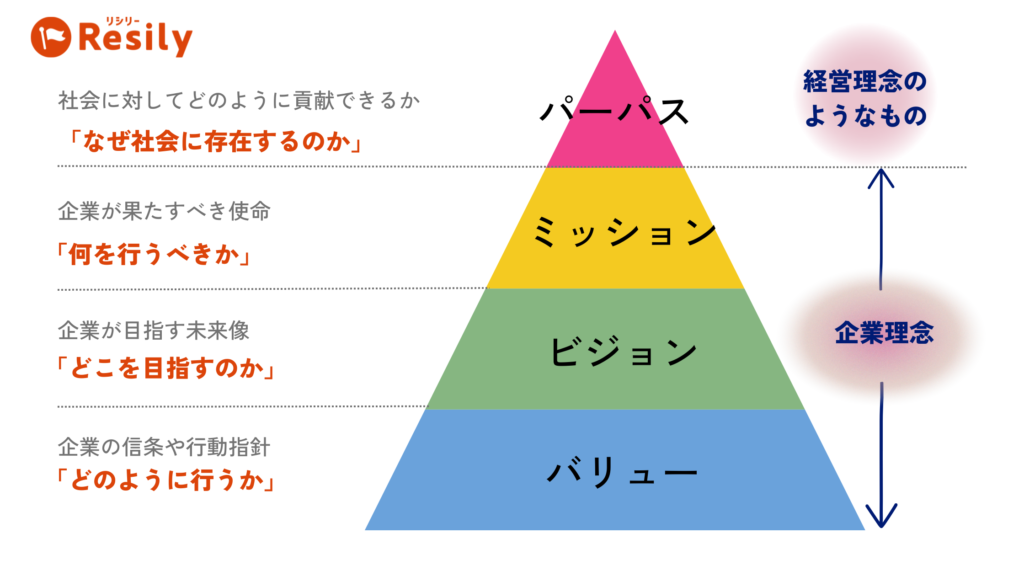

パーパスと企業理念・ビジョン・ミッションの違い

パーパス、企業理念、ビジョン、ミッションは、組織や企業が自身の存在意義や目標を明確化するための枠組みですが、それぞれに異なる役割があります。

パーパス

上述のとおり、組織や企業が存在する意義や社会的な役割を表現します。これは、組織や企業がなぜ存在し、どのような価値を提供しようとしているのかを示すものです。パーパスはより大きな社会的な目的や意義を追求するために使用されます。たとえば、環境保護や社会的貢献などがパーパスの一部となることがあります。

企業理念

組織や企業の核となる信念や価値観を表現します。組織の活動の基盤となるものであり、長期的な目標や行動原則を示します。同時に、組織の文化や行動の指針となり、組織内外のステークホルダーに対して組織の価値観を伝える役割を果たします。

ビジョン

組織や企業の将来像や理想を表現します。つまり、組織が長期的に達成したいと考える具体的な状態や目標を示します。そして目標設定や戦略立案の基礎となり、組織の成長や発展を促進します。

ミッション

組織や企業の具体的な任務や目的を表現します。組織が現在行っている活動や提供している価値を明確にし、組織内外の関係者に対してその存在意義を伝えます。組織の戦略や行動計画の方向性を示し、日々の業務において具体的な指針となります。

まとめると、パーパスは組織や企業の存在意義や社会的な役割を表現し、より大きな価値を追求するために使用されます。企業理念は組織の核となる価値観や信念を示し、ビジョンは将来の理想的な状態を表現し、ミッションは具体的な任務や目的を示します。

組織や企業がこれらの概念を明確にし、相互に関連付けて活用することで、組織の方向性や目標達成に向けた取り組みを一体化させることができます。それぞれの概念は異なる役割を果たしながらも、組織の成長や発展に貢献する重要な要素となります。

パーパスが注目され始めたのはいつから?

パーパスが注目され始めたのは、具体的な年代を特定するのは難しいですが、近年のビジネス環境の変化によるものです。

従来のビジネスモデルや利益追求のみに焦点を当てるアプローチでは、社会の期待や価値観の変化に対応することが難しくなってきました。一方で、持続可能な発展や社会的な影響力の向上が求められるようになり、組織や個人が自身のパーパスを明確にすることが重要視されるようになりました。

なぜ日本でパーパスが注目されているのか?

日本でパーパスが注目されている5つの主な理由があります。

1. 経済・社会環境の変化

近年、日本の経済・社会環境は大きな変化を経験しています。景気低迷や少子高齢化などの課題が浮き彫りになり、従来のビジネスモデルや経済成長への依存が限界に達していることが認識されています。このような状況の中で、持続可能な発展や社会的な貢献の重要性が高まり、企業や組織が自身のパーパスを明確化する必要性が浮上しました。

2. 社会的な価値への関心の高まり

日本の社会では、持続可能性や社会的な課題への関心が高まっています。気候変動、環境汚染、格差の拡大などの問題が深刻化し、社会全体での取り組みが求められています。企業や組織においても、社会的な価値への関心が高まり、パーパスを明確化して社会課題への貢献を追求する動きが広まっています。

3. 持続可能な開発目標(SDGs)の採用

SDGsは国連が採択した持続可能な開発のための17の目標であり、世界的な取り組みとして注目を浴びています。日本でも企業や組織がSDGsを組織の戦略に組み込み、社会的な課題の解決に取り組む姿勢が広まっています。SDGsの実現にはパーパスの明確化が不可欠であり、これがパーパス経営の注目を高める一因となっています。

4. 企業の社会的責任(CSR)の重要性の認識

日本の企業は、社会的責任(CSR)への取り組みが求められることが増えています。企業は利益追求だけでなく、社会や地域への貢献も重視すべきという意識が広がり、企業のパーパスが重要視されるようになりました。CSR活動による社会的な影響力の向上や信頼性の向上が期待され、企業のパーパスが注目される要因となっています。

5. ステークホルダーの関心の変化

投資家だけでなく、個人消費者などのステークホルダーも、企業や組織のパーパスに対する関心が高まっています。持続可能性や社会的な価値に対する需要が増えており、企業のパーパスが顧客や投資家との共感を呼び起こし、競争力や企業価値の向上につながると認識されています。

これらの要素が組み合わさり、日本において「パーパス経営」が注目される理由となっています。企業や組織がパーパスを明確化し、社会的な課題に取り組むことで、持続可能な発展や社会的な貢献を実現し、信頼性や競争力を向上させることが期待されています。

では、パーパスを導入するメリットはどのようなものがあるのか、次の章で解説します。

パーパスを導入するメリット

パーパスを導入することにはいくつかのメリットがあります。まず、パーパスを持つことで、組織や個人の活動に明確な方向性や目標が与えられます。これにより、チームやメンバーは目標に向かって一体となり、組織全体で統一感を持つことができます。

また、方向性が明確になったことで、モチベーションやエンゲージメントが高まり、仕事への情熱ややりがいを感じることができます。また、パーパスに共感し、それに向けて行動することで、エンゲージメントが向上します。

そして、パーパスは顧客やステークホルダーとの関係構築にも役立ちます。パーパスは組織や個人の価値観や信念を示すため、共感や共鳴を呼び起こすことがあります。顧客やステークホルダーは、パーパスを持つ組織や個人により魅力を感じ、信頼を深めることができます。

さらに、パーパスを導入することで、リスク管理や意思決定の基準を明確化することができます。パーパスは、組織や個人の行動の指針となり、倫理的な判断や社会的責任の遵守を促します。これにより、組織や個人の信頼性や評価が向上し、長期的な成功に繋がる可能性があります。

上記以外にも、「長期的なビジネスパフォーマンスの向上」や「高まる競争力と差別化」「社会的な評価と信頼性の向上」などのメリットが挙げられます。

パーパスを導入することにより、方向性の確立、モチベーションとエンゲージメントの向上、ステークホルダーとの関係構築、リスク管理と意思決定の明確化、長期的なビジネスパフォーマンスの向上、競争力と差別化、社会的な評価と信頼性の向上といったさまざまなメリットが得られます。これにより、組織や個人はより持続可能なビジネスを展開し、社会的な価値を創造することが可能となります。

パーパスを実現する取り組みを可視化する方法

パーパス実現に向けた実行を可視化するためには、いくつかの手法やツールがあります。

まず、組織や個人のパーパスを明確にし、定量的・定性的な目標を設定することが重要です。具体的な目標や指標を設けることで、進捗状況を可視化し、達成度を把握することができます。

また、進捗や成果を共有するためのコミュニケーション手段を活用することも有効です。定期的な報告やミーティングを通じて、パーパスに向けた取り組みや成果を関係者と共有し、透明性を確保します。さらに、社内外の関係者との対話やフィードバックを通じて、パーパスの実行に関する意見やアイデアを収集し、改善に活かすことも重要です。

最後に、技術やデータの活用もパーパスの可視化に役立ちます。データ分析や可視化ツールを使用して、パーパスに関連する指標や成果の計測や可視化を行うことで、進捗状況や影響範囲を具体的に示すことができます。これにより、組織や個人がパーパスに向けた取り組みを客観的に評価し、必要な改善や方向修正を行うことが可能となります。

パーパスの可視化には、組織や個人の内外での共有やコミュニケーション、目標設定と進捗管理、データ分析や可視化などが重要な要素となります。これらの手法やツールを組み合わせることで、パーパスの実行を効果的に可視化し、組織や個人の成果や社会的な貢献を明確に示すことができます。

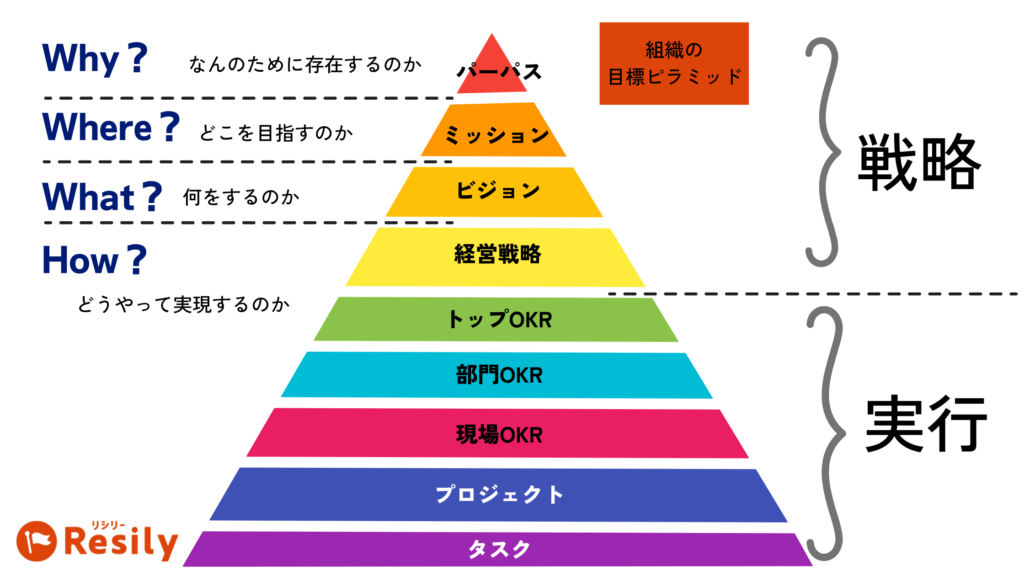

OKRがパーパスを実現するための目標管理として最適な理由

前述の章で、パーパスを実現する取り組みを可視化する方法について紹介しました。自社独自で取り組みをゼロから作ることも可能ではありますが、膨大な準備時間が必要になるかと思います。

そこで、OKRが、パーパスを実現するための目標管理手法として最適であることを、理由とともに解説します。

パーパスの具体化と組織の方向性の明確化

OKRは、組織や個人の目標を具体的かつ明確に設定するための手法です。パーパスは抽象的な概念であり、具体的な目標に落とし込むことが課題です。OKRを使用することで、パーパスを具体的な目標に変換し、組織全体の方向性を明確にすることができます。

目標の可視化と進捗管理

OKRは、目標とそのKey Result(進捗指標)を明示し、進捗状況を定期的に可視化することが特徴です。パーパスを追求するためには、目標の設定と進捗管理が重要です。OKRを使用することで、組織や個人のパーパスに向けた具体的な目標を設定し、進捗状況をリアルタイムに把握することができます。

フォーカスと優先順位の設定

OKRでは、組織や個人が取り組むべき重要な目標(Objective)と、その達成に必要な進捗指標(Key Result)を設定します。これにより、組織や個人のリソースとエネルギーを重点的に集中させることができます。パーパスを追求するためには、リソースの最適化と重要な活動へのフォーカスが重要です。OKRを使用することで、パーパスに関連する重要な目標に優先順位を付け、組織のリソースを最適に活用することができます。

目標の連携と共有

OKRは、組織やチーム全体で目標を共有し、連携して取り組むことを促します。パーパスを実現するためには、組織全体が一体となって協力し、目標に向かって行動することが重要です。OKRを使用することで、組織やチームのメンバーが共通の目標に向かって協力し、パーパスの実現に向けた取り組みを推進することができます。

持続的な改善と学習

OKRは、目標の設定と進捗管理を定期的に行い、フィードバックと振り返りを通じて学びと改善を促すサイクルです。パーパスの実現は一度きりの取り組みではなく、持続的な改善と学習が必要です。OKRを使用することで、組織や個人は目標達成の過程で得た知見やフィードバックを活用し、持続的な成長と改善を図ることができます。

これらの理由から、OKRはパーパスを実現するための効果的な目標管理手法として最適です。OKRを導入することで、パーパスに基づいた具体的な目標設定と進捗管理、リソースの最適化、組織全体の連携と共有、持続的な改善と学習が実現できます。組織がパーパスを追求し、成果を上げるためには、OKRの導入と活用が重要な手段となるでしょう。

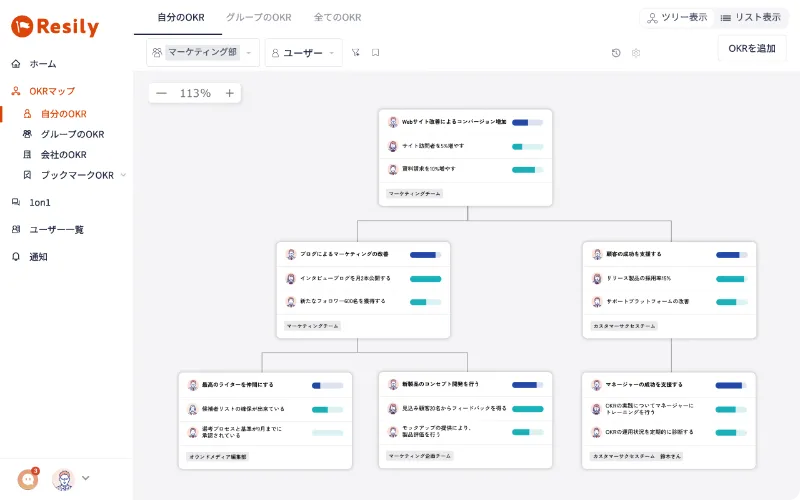

「Resily」を活用してOKRを使った目標管理でパーパスの実現に取り組みましょう!

「Resily」は国内ツールで唯一OKRに特化したものです。直観的なマウス操作でOKRツリーの作成ができ、進捗状況の更新リマインドやチャットツールへの通知などOKRを効率的に運用するための機能が充実。

スプレッドシートやExcelなどでOKRを管理しているけど不便さを感じている、もっと効率的に運用したい、というお悩みをズバリ解決してくれるツールになっています。

他のツールとの違いはOKR特化でOKR関連の機能が充実している点です。タレントマネジメントや人事評価の機能がメインのツールはOKR管理はオプション機能のためOKRでパーパース実現に向けてしっかり取り組んでいきたいとお考えの方には、物足りない部分があるかもしれません。

ResilyはSansan株式会社やみんなの銀行など全社的にOKR導入に取り組んでいる企業を中心に170社以上の導入実績があります。

Resilyは20日間無料でツールのすべての機能を試すことができます。クレジットカード登録や商談なしで試すことができるのでまずは使ってみましょう。サンプルOKRが最初から入っているため、これからOKRを始めたいという方でも利用イメージがつかめるようになっています。

またResilyでは、100名様以上でのOKR導入をご検討の企業様向けに、専任のカスタマーサクセスがOKR導入から社内への定着までを支援する「運用サポートプラン」を提供しております。トライアルでResilyを体験した後に、自社での導入をご検討される場合は、ぜひこちらまでお気軽にご相談下さい。

おすすめ記事