目標設定のコツを知って、仕事もプライベートも充実させよう!BLOG

2023.8.10

あなたは目標設定が苦手ではありませんか? 目標設定は、仕事やプライベートで成果を出すために欠かせないスキルです。 しかし、目標設定にはコツがあります。 適切な目標設定をしないと、逆効果になることもあります。 この記事では、目標設定のコツを知ることで、仕事もプライベートも充実させる方法をお伝えします。

- 目標設定とは

- 「目標」と「目的」の違い

- 目標設定が必要な理由

- 目標設定がうまくいくコツ

- 目標を設定するステップ

- 目標設定の例

- 目標設定が失敗しないポイント

- 目標設定とOKR

- まとめ

この記事を読むことで、あなたは目標設定のコツをマスターし、仕事もプライベートも充実させることができるようになります。 ぜひ最後までお読みください。

目標設定とは

まずは、目標設定とは何かを明確にしましょう。 目標設定とは、自分が達成したい状態や結果を具体的に決めることです。 目標設定には、以下の3つの要素が必要です。

- 期限:いつまでに達成するか

- 数値:どれだけ達成するか

- 手段:どうやって達成するか

例えば、「1年後に年収1000万円にする」という目標は、期限(1年後)、数値(年収1000万円)、手段(省略)が明確になっています。 一方、「幸せになりたい」という願望は、期限も数値も手段も曖昧なので、目標とは言えません。目標設定とは、自分が達成したい状態や結果を具体的に決めることです。 目標設定には、期限、数値、手段の3つの要素が必要です。 では、なぜ目標設定が必要なのでしょうか?

「目標」と「目的」の違い

目標設定をする前に、「目標」と「目的」の違いを理解することが大切です。 「目標」と「目的」はよく混同されますが、実は異なるものです。 「目標」とは、達成したい状態や結果を表すものです。 「目的」とは、達成したい理由や意義を表すものです。 例えば、「1年後に年収1000万円にする」というのは「目標」ですが、「自分の価値を高めたいから」というのは「目的」です。 「目標」と「目的」の関係は、以下のように表せます。

【目的】自分の価値を高めたい

↑

【目標】1年後に年収1000万円にする

上記からわかるように、「目的」は「目標」を選ぶための基準となります。 また、「目的」は「目標」よりも抽象的で広範囲なものであり、複数の「目標」を導くことができます。 例えば、「自分の価値を高めたい」という「目的」に対して、「1年後に年収1000万円にする」「資格を取得する」「スキルアップする」など、さまざまな「目標」が考えられます。 逆に、「1年後に年収1000万円にする」という「目標」に対して、「自分の価値を高めたい」「家族を幸せにしたい」「自由に生きたい」など、さまざまな「目的」が考えられます。

つまり、「目標」と「目的」は一対一ではなく、多対多の関係にあると言えます。 このことを念頭に置いて、自分の「目的」を明確にし、それに合った「目標」を設定することが重要です。

「目標」と「目的」の違いを理解したところで、目標設定が必要な理由について見ていきましょう。

目標設定が必要な理由

目標設定が必要な理由は、以下の3つに分けられます。

- モチベーションを高める

- 行動を計画する

- 成果を評価する

モチベーションを高める

目標設定は、自分のやるべきことややりたいことを明確にすることで、モチベーションを高める効果があります。 目標があると、それに向かって努力する意欲ややりがいが生まれます。 また、目標に近づいたり達成したりすることで、達成感や自信が得られます。 これらの感情は、さらなるモチベーションにつながります。 逆に、目標がないと、自分が何のために何をしているのかわからなくなり、やる気や興味が失われてしまいます。 このように、目標設定は、自分の内発的な動機づけを高めることで、モチベーションを維持するのに役立ちます。

行動を計画する

目標設定は、自分の行動を計画することにも役立ちます。 目標があると、それに向かってどのような行動をとるべきか、どのような優先順位をつけるべきか、どのようなリソースを活用するべきかなど、具体的な方針や手順が見えてきます。 また、目標には期限や数値が設定されているので、進捗状況や達成度合いを測ることができます。 これにより、自分の行動にフィードバックを与えることができます。 逆に、目標がないと、自分の行動に明確な基準や指針がなくなり、無駄な時間や労力を使ってしまったり、方向性を見失ってしまったりします。 このように、目標設定は、自分の行動を効率的かつ効果的にすることに役立ちます。

成果を評価する

目標設定は、自分の成果を評価することにも役立ちます。 目標があると、それに対して自分がどの程度達成できたか、どのような成果や効果があったか、どのような問題や課題があったかなど、客観的に分析することができます。 また、目標には手段や方法が設定されているので、それらが適切だったか、改善すべき点は何かなど、反省や改善のためのヒントが得られます。 逆に、目標がないと、自分の成果に対して明確な評価基準や判断材料がなくなり、自己満足や自己批判に陥ってしまったり、学びや成長の機会を逃してしまったりします。 このように、目標設定は、自分の成果を客観的かつ具体的にすることに役立ちます。

以上のように、目標設定は、モチベーションを高める、行動を計画する、成果を評価するという3つの理由から、必要なことであると言えます。 しかし、目標設定には、ただ適当に考えたり書いたりするだけでは十分ではありません。 目標設定には、効果的な方法やコツがあります。 次の章では、目標設定の方法について説明します。

目標設定がうまくいくコツ

目標設定がうまくいくコツは、以下の3つに分けられます。

- ポジティブに表現する

- 書き出す

- 共有する

ポジティブに表現する

目標は、ポジティブに表現することが重要です。 ポジティブな目標とは、自分が望む状態や結果を示すものです。 例えば、「太らないようにする」という目標は、あまりポジティブではありません。 これは、自分が避けたい状態や結果を示しているからです。 これをポジティブにすると、「理想の体重を維持する」というようになります。 このように、目標は、「したいこと」や「なりたいこと」を表現することで、ポジティブになります。 ポジティブな目標は、自分の意欲やモチベーションを高める効果があります。

書き出す

目標は、書き出すことが重要です。 書き出すことで、目標が明確化され、記憶に定着しやすくなります。 また、書き出した目標は、自分の行動や成果と比較しやすくなります。 これにより、自分の進捗状況や達成度合いを把握しやすくなります。 書き出した目標は、紙やノートだけでなく、スマホやパソコンなどのデジタルツールにも保存できます。 重要なのは、自分が見返しやすい場所に置くことです。

共有する

目標は、共有することが重要です。 共有することで、他人からの応援や助言を得られる可能性が高まります。 また、共有したことで、自分に対する責任感や義務感が生まれます。 これにより、自分の行動や成果に対して誠実になりやすくなります。 共有する相手は、家族や友人だけでなく、同じ目標を持つ仲間や専門家なども選べます。 重要なのは、自分を応援してくれる人や信頼できる人を選ぶことです。

目標を設定するステップ

目標を設定するステップは、以下の4つに分けられます。

- 現状分析

- ビジョン設定

- 目標設定

- アクションプラン作成

現状分析

目標を設定する前に、まずは自分の現状を分析することが重要です。 現状分析とは、自分の強みや弱み、興味や価値観、ニーズや課題などを客観的に把握することです。 現状分析をすることで、自分が目標に向かってどのような状況にあるか、どのような問題や障害があるか、どのようなリソースやサポートが必要かなどが明らかになります。 また、現状分析をすることで、自分が本当に望んでいることや必要なことが見えてきます。 現状分析をする方法は、さまざまありますが、例えば、「SWOT分析」や「キャリアアンカー」などのツールを使うことができます。

ビジョン設定

現状分析をした後に、次にビジョンを設定することが重要です。 ビジョンとは、自分が目指す理想的な未来の姿や状態を表すものです。 ビジョンを設定することで、自分が目標に向かってどこに行きたいか、どんな人になりたいか、どんな価値を創りたいかなどが明確になります。 また、ビジョンを設定することで、自分の行動や判断の指針や基準ができます。 ビジョンを設定する方法は、さまざまありますが、例えば、「ライフワークバランスホイール」や「ロールモデル」などのツールを使うことができます。

目標設定

ビジョンを設定した後に、次に目標を設定することが重要です。 目標とは、ビジョンに近づくために達成したい具体的な結果や成果を表すものです。 目標を設定することで、自分が目標に向かって何をすべきか、どのように評価するか、いつまでに達成するかなどが明確になります。 また、目標を設定することで、自分の行動や成果のモチベーションや管理がしやすくなります。 目標を設定する方法は、「SMART法」を使うことがおすすめです。

アクションプラン作成

目標を設定した後に、最後にアクションプランを作成することが重要です。 アクションプランとは、目標を達成するために必要な具体的な行動やタスクを表すものです。 アクションプランを作成することで、自分が目標に向かってどのようなステップを踏むか、どのようなリソースやサポートを活用するか、どのような障害やリスクに対処するかなどが明確になります。 また、アクションプランを作成することで、自分の行動やタスクの実行や管理がしやすくなります。 アクションプランを作成する方法は、さまざまありますが、例えば、「PDCAサイクル」や「Ganttチャート」などのツールを使うことができます。

目標設定の例

目標設定の例として、以下のようなものがあります。

- 仕事で昇進する

- マラソンでサブ4を達成する

- 英語でネイティブとスムーズに会話できるようになる

これらの目標は、それぞれ以下のようにSMART法に沿って設定できます。

仕事で昇進する

- S(Specific):仕事で昇進するという目標は、具体的で明確です。

- M(Measurable):仕事で昇進するという目標は、昇進の有無や時期などで測定できます。

- A(Attainable):仕事で昇進するという目標は、自分の能力や経験、環境などを考えると達成可能です。

- R(Relevant):仕事で昇進するという目標は、自分のキャリアや価値観などに関連しています。

- T(Time-bound):仕事で昇進するという目標は、来年度までに達成するという期限があります。

マラソンでサブ4を達成する

- S(Specific):マラソンでサブ4を達成するという目標は、具体的で明確です。

- M(Measurable):マラソンでサブ4を達成するという目標は、タイムや順位などで測定できます。

- A(Attainable):マラソンでサブ4を達成するという目標は、自分の体力や技術、練習量などを考えると達成可能です。

- R(Relevant):マラソンでサブ4を達成するという目標は、自分の趣味や健康などに関連しています。

- T(Time-bound):マラソンでサブ4を達成するという目標は、来月開催される大会までに達成するという期限があります。

英語でネイティブとスムーズに会話できるようになる

- S(Specific):英語でネイティブとスムーズに会話できるようになるという目標は、具体的で明確です。

- M(Measurable):英語でネイティブとスムーズに会話できるようになるという目標は、英語力のテストやフィードバックなどで測定できます。

- A(Attainable):英語でネイティブとスムーズに会話できるようになるという目標は、自分の学習意欲や方法、時間などを考えると達成可能です。

- R(Relevant):英語でネイティブとスムーズに会話できるようになるという目標は、自分の仕事や旅行などに関連しています。

- T(Time-bound):英語でネイティブとスムーズに会話できるようになるという目標は、来年の夏に海外旅行をするまでに達成するという期限があります。

以上が、目標設定の例です。 これらの目標は、SMART法に沿って設定されているので、達成しやすく、評価しやすいです。 あなたも、自分の目標をSMART法に沿って設定してみましょう。

目標設定が失敗しないポイント

目標設定が失敗しないポイントについては、以下のようなことが挙げられます。

- 目標が明確で具体的であること

- 目標が挑戦的でありながら達成可能であること

- 目標が数値化されていること

- 目標に対するフィードバックや評価があること

- 目標に対するコミットメントやモチベーションが高いこと

これらのポイントは、SMART法やOKRなどの目標管理手法にも共通しています。

目標設定とOKRについては、OKRとはObjectives(目標)とKey Results(成果指標)の頭文字を取ったもので、GoogleやAmazonなどの世界的な企業が採用している目標管理フレームワークです。 OKRでは、目標は企業全体から個人へ細分化され、数値化された成果指標で測定されます。 OKRの目標は、達成に対する自信度が50%程度のラインで設定し、60%〜70%の達成度で成功と判断します。 OKRのメリットは、目標の進捗や達成度を可視化しやすく、チームや個人のパフォーマンスを向上させやすく、組織全体の一体感や方向性を高めやすくすることです。

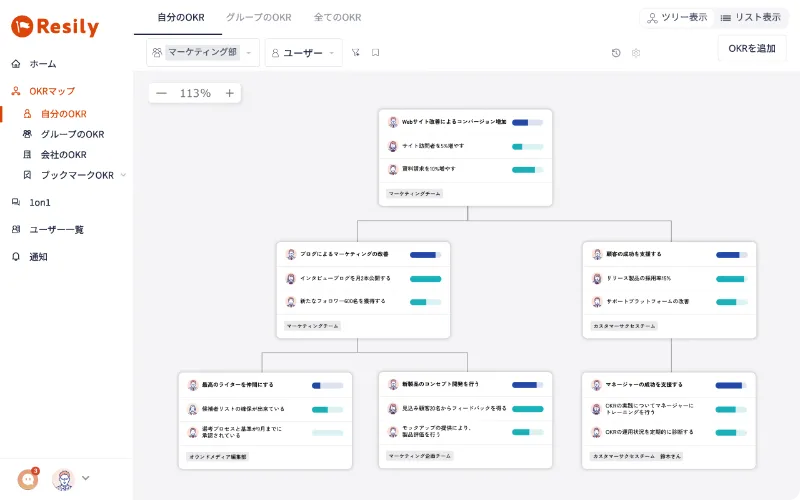

OKRに特化したツール「Resily」とは?

「Resily」は国内ツールで唯一OKRに特化したものです。直観的なマウス操作でOKRツリーの作成ができ、進捗状況の更新リマインドやチャットツールへの通知などOKRを効率的に運用するための機能が充実。

スプレッドシートやExcelなどでOKRを管理しているけど不便さを感じている、もっと効率的に運用したい、というお悩みをズバリ解決してくれるツールになっています。

他のツールとの違いはOKR特化でOKR関連の機能が充実している点です。タレントマネジメントや人事評価の機能がメインのツールはOKR管理はオプション機能のためOKRでパーパース実現に向けてしっかり取り組んでいきたいとお考えの方には、物足りない部分があるかもしれません。

ResilyはSansan株式会社やみんなの銀行など全社的にOKR導入に取り組んでいる企業を中心に170社以上の導入実績があります。

Resilyは20日間無料でツールのすべての機能を試すことができます。クレジットカード登録や商談なしで試すことができるのでまずは使ってみましょう。サンプルOKRが最初から入っているため、これからOKRを始めたいという方でも利用イメージがつかめるようになっています。

またResilyでは、100名様以上でのOKR導入をご検討の企業様向けに、専任のカスタマーサクセスがOKR導入から社内への定着までを支援する「運用サポートプラン」を提供しております。トライアルでResilyを体験した後に、自社での導入をご検討される場合は、ぜひこちらまでお気軽にご相談下さい。

まとめ

今回は、目標設定の重要性と方法について説明しました。目標設定は、自分の成長や達成感につながるプロセスであり、SMART法という5つの要素を満たすことが必要です。また、目標を達成するためには、アクションプランを作成することが重要です。アクションプランとは、目標に向けて具体的に何をどうするかを表すもので、PDCAサイクルという4つのステップに従って作成します。さらに、目標設定が失敗しないためには、明確で具体的で数値化された挑戦的な目標を設定し、フィードバックや評価を受けながらコミットメントやモチベーションを高めることがポイントです。そのような目標設定を実現するための有効な手法の一つがOKRです。OKRとは、GoogleやAmazonなどの世界的な企業が採用している目標管理フレームワークで、目標は企業全体から個人へ細分化され、数値化された成果指標で測定されます。OKRのメリットは、目標の進捗や達成度を可視化しやすく、チームや個人のパフォーマンスを向上させやすく、組織全体の一体感や方向性を高めやすくすることです。

おすすめ記事