ノーレイティングとは?従来のレイティングとの違いやメリット・デメリット、導入方法を解説BLOG

2023.9.11

あなたは、自分の会社で「ノーレイティング」という言葉を聞いたことがありますか?ノーレイティングとは、従来の人事評価制度である「レイティング」を廃止し、社員の能力や成果を定量的に評価しないという考え方です。近年、日本でもノーレイティングを導入する企業が増えていますが、その背景やメリット・デメリットは何でしょうか?また、ノーレイティングを導入する場合、どのような方法が効果的なのでしょうか?

この記事では、ノーレイティングについて詳しく解説します。ノーレイティングの基本的な概念や特徴、導入方法や成功させるポイントなどを紹介します。ノーレイティングに興味がある方や、自分の会社でノーレイティングを検討している方はぜひ参考にしてください。

目次

・ノーレイティングとは

・ノーレイティングが作られた背景

・従来の「レイティング」との違い

・ノーレイティングのメリットとデメリット

・ノーレイティングの導入方法

・ノーレイティング導入時の注意点

・ノーレイティングを成功させるポイント

・ノーレイティング導入後の給与や昇進

・ノーレイティングと合わせて導入したい人事評価制度

・ノーレイティングの導入事例

・まとめ

ノーレイティングとは

まずは、ノーレイティングとは何かについて説明します。ノーレイティングとは、「No Rating」という英語からきた造語で、「レイティングなし」という意味です。レイティングとは、「Rating」という英語からきた言葉で、「評価」という意味です。つまり、ノーレイティングとは、「評価なし」ということになります。

では、評価なしとはどういうことでしょうか?それには、人事評価制度であるレイティングがどういうものかを知る必要があります。

レイティング

レイティングとは、社員の能力や成果を定量的に測定し、数値やランクなどで表すことです。例えば、「A~E」や「1~5」などの5段階評価や、「トップ10%」「中間70%」「下位20%」などのフォース・ランキング(強制曲線配分)などがあります。

レイティングは、社員の優劣や強弱を明確にすることで、給与や昇進などの人事処遇に反映させることができます。また、社員に目標やフィードバックを与えることで、モチベーションやパフォーマンスを向上させることができます。レイティングは、長年にわたって多くの企業で採用されてきた人事評価制度です。

しかし、レイティングには問題点もあります。レイティングは、社員の能力や成果を客観的に評価することが難しいということです。評価基準や評価者によって、評価の結果が大きく変わる可能性があり、レイティングは社員の協力や創造性などの質的な要素を評価することができません。また、社員の多様性や個性を無視して、一律に評価することになります。

さらに、レイティングは、社員のモチベーションやパフォーマンスを低下させることもあります。レイティングは、社員を競争させることになるため、コミュニケーションや協力の妨げになる可能性があります。結果、社員に不安やストレスを与えることになり、自信や自己肯定感の低下に繋がります。

このように、レイティングは、現代のビジネス環境に合わないという声が高まっています。そこで、レイティングを廃止し、社員の能力や成果を定量的に評価しないという考え方が生まれたのがノーレイティングです。

ノーレイティングが作られた背景

ノーレイティングは、2000年代後半から2010年代前半にかけて、米国の大手企業から始まりました。その中でも最も有名なのは、2012年にノーレイティングを導入したマイクロソフトです。マイクロソフトは、従来のフォース・ランキング制度を廃止し、「One Microsoft」という組織文化の変革を行いました。その結果、マイクロソフトは、社員のエンゲージメントやパフォーマンスを向上させることができました。

マイクロソフト以外にも、デロイト、アクセンチュア、GEなどの大手企業がノーレイティングを導入しました。これらの企業は、レイティング制度が時間やコストの無駄であると判断し、レイティング制度が社員の成長や学習を阻害すると考えました。そして、レイティング制度ではなく、社員の目標設定やフィードバックやコーチングなどの人事施策に重点を置くことにしました。

日本でも、2010年代後半からノーレイティングを導入する企業が増えています。例えば、リクルート、ヤフー、ベネッセ、アサヒグループなどがノーレイティングを採用しています。これらの企業は、レイティング制度が社員の多様性や個性を尊重しないと感じ、レイティング制度が社員の自主性や主体性を奪うと考えました。そして、レイティング制度ではなく、社員の目標達成やフィードフォワードやメンタリングなどの人事施策に注力することにしました。

このように、ノーレイティングは、レイティング制度の問題点に対する反発や、ビジネス環境の変化に対応するために作られた人事評価制度です。ノーレイティングは、社員の能力や成果を定量的に評価しないことで、社員の成長や学習を促進しようとする考え方です。

従来の「レイティング」との違い

次に、従来の「レイティング」との違いについて詳しく説明します。レイティングとノーレイティングは、以下のような点で異なります。

評価基準

レイティングは、社員の能力や成果を定量的に測定し、数値やランクなどで表します。

ノーレイティングは、社員の能力や成果を定量的に測定しないか、あるいは測定しても評価に反映させません。

評価目的

レイティングは、社員の優劣や強弱を明確にすることで、給与や昇進などの人事処遇に反映させることが目的です。

ノーレイティングは、社員の優劣や強弱を明確にしないことで、社員の成長や学習を促進することが目的です。

評価タイミング

レイティングは、年度末や半期末などの決まった時期に一括して行います。

ノーレイティングは、随時や頻繁に行います。

評価方法

レイティングは、上司や同僚などの第三者が社員を評価します。

ノーレイティングは、自己評価や相互評価などの第一者や第二者が社員を評価します。

評価内容

レイティングは、過去の業績や行動などの結果を評価します。

ノーレイティングは、現在の課題や目標などのプロセスを評価します。

このように、レイティングとノーレイティングは、評価基準や評価目的や評価タイミングや評価方法や評価内容などで異なります。レイティングは、社員の能力や成果を定量的に評価することで、人事処遇に反映させることを重視します。ノーレイティングは、社員の能力や成果を定量的に評価しないことで、社員の成長や学習に注目します。

ノーレイティングのメリットとデメリット

ノーレイティングには、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

- 社員のエンゲージメントやパフォーマンスを向上させることができます。社員は、自分の能力や成果が数値化されないことで、自信や自己肯定感を高めることができます。また、社員は、自分の目標や課題に集中することで、自主性や主体性を発揮することができます。

- 社員の協力や創造性を促進することができます。社員は、他者と競争することではなく、協力することで、コミュニケーションやチームワークを強化することができます。また、社員は、既存の枠組みに縛られることではなく、新しいアイデアや解決策を提案することで、創造性や革新性を発揮することができます。

- 社員の成長や学習を支援することができます。社員は、過去の業績や行動ではなく、現在の課題や目標に対して、随時や頻繁にフィードバックやコーチングを受けることができます。また、社員は、自己評価や相互評価などを通じて、自分の強みや弱みを把握し、改善策を立てることができます。

デメリット

- 社員の能力や成果を客観的に評価することが難しくなる可能性があります。社員は、自分の能力や成果が数値化されないことで、自分の立ち位置や評価基準が不明確になる可能性があります。また、社員は、自分の目標や課題に対して、一貫性や公平性のある評価を受けることが難しくなる可能性があります。

- 社員の給与や昇進などの人事処遇を決定することが困難になる可能性があります。社員は、自分の能力や成果が数値化されないことで、自分の人事処遇に納得することが難しくなる可能性があります。また、社員は、自分の能力や成果に応じた適切な人事処遇を受けることができない可能性があります。

- 社員の評価やフィードバックにかかる時間や労力が増加する可能性があります。社員は、自分の能力や成果を定量的に測定しないことで、自分の評価やフィードバックに対する期待や要求が高まる可能性があります。また、社員は、自分の目標や課題に対して、随時や頻繁に評価やフィードバックを行うことで、そのためにかかる時間や労力が増加する可能性があります。

このように、ノーレイティングには、メリットとデメリットがあります。ノーレイティングは、社員の能力や成果を定量的に評価しないことで、社員のエンゲージメントやパフォーマンスや協力や創造性や成長や学習を向上させることを目指します。

しかし、ノーレイティングは、社員の能力や成果を客観的に評価することや人事処遇を決定することや評価やフィードバックにかかる時間や労力を削減することには向いていません。

ノーレイティングの導入方法

ノーレイティングを導入するには、以下のようなステップが必要です。

- 自社の状況や目的を明確にする

ノーレイティングを導入する理由や目的、期待する効果や変化、現状の課題や問題点などを整理し、自社にとってノーレイティングが適切かどうかを判断します。 - 経営陣や現場の合意形成を図る

ノーレイティングは、組織全体の考え方や文化を変える必要があります。そのため、経営陣や現場のマネージャーや従業員に対して、ノーレイティングの意義やメリットや仕組みなどを十分に説明し、理解と協力を得ることが重要です。 - 新たな評価制度や運用ルールを設計する

ノーレイティングでは、従来の評価制度とは異なる評価基準や評価方法や評価頻度などを設定する必要があります。また、評価結果に基づく報酬や昇進や配置などのルールも決める必要があります。 - 教育やトレーニングを実施する

ノーレイティングでは、上司は部下と定期的に面談を行い、フィードバックやコーチングを提供する役割が増えます。そのため、上司に対しては、面談の方法やスキルなどを教育やトレーニングする必要があります。また、部下に対しても、自己評価や目標設定などの方法やスキルなどを教育やトレーニングする必要があります。 - 試行錯誤しながら改善していく

ノーレイティングは、一度導入すれば完了というものではありません。導入後も、評価制度や運用ルールの効果や問題点などを定期的に検証し、必要に応じて改善していくことが必要です。

以上のように、ノーレイティングの導入方法は、様々なステップがあります。ノーレイティングは、単なる制度変更ではなく、組織変革の一環として捉えることが重要です。

ノーレイティング導入時の注意点

ノーレイティング導入時の注意点として、以下のようなことが挙げられます。

上司の負担が増す

ノーレイティングでは、上司は部下と頻繁に面談を行い、フィードバックを提供する必要があり、部下が多い上司にとっては、面談の時間や準備の時間が大きな負担になります。

上司に高いマネジメント能力が求められる

ノーレイティングでは、上司は部下の目標や課題や成長や学習などに対して、定性的に評価する必要があります。そのため、上司は部下の状況やニーズを把握し、適切なアドバイスやサポートを提供する能力が求められます。

現場が混乱する可能性がある

ノーレイティングでは、従来の評価制度とは異なる考え方や仕組みを導入する必要があります。そのため、従業員やマネージャーに対して、十分な説明や教育やガイドラインを提供しないと、現場で混乱や不満が生じる可能性があります。

ノーレイティングが適さない企業もある

ノーレイティングは、組織の変化対応力や社員のパフォーマンスを高めることを目的としています。しかし、すべての企業にノーレイティングが適しているわけではありません。例えば、業務内容や目標が明確でない企業や、社員の自主性や主体性が低い企業では、ノーレイティングを導入しても効果が期待できない場合があります。

以上のように、ノーレイティング導入時には、様々な注意点があります。ノーレイティングを導入する際には、自社の状況や目的に合わせて、適切な準備や計画を立てることが重要です。

ノーレイティングを成功させるポイント

ノーレイティングを成功させるポイントとして、以下のものが挙げられます。

マネージャーのサポート体制づくり

マネージャーは、社員の能力や成果を定量的に評価しないことで、社員の目標設定やフィードバックやコーチングなどの役割が増えます。そのため、マネージャーに対して、必要なスキルやツールや時間などを提供することが重要です。

マネージャー層の教育強化

マネージャーは、社員の能力や成果を定量的に評価しないことで、社員の給与や昇進などの人事処遇を決定する際に、より主観的な判断が必要になります。そのため、マネージャーに対して、公平性や透明性や根拠などを担保するための教育やガイドラインなどを提供しましょう。

社員の参加と責任感の促進

社員は、自分の能力や成果を定量的に評価しないことで、自分の目標や課題や成長や学習などに対して、より主体的に取り組む必要があります。そのため、社員に対して、自己評価や相互評価などの機会や仕組みを作ることが必要です。

ノーレイティング導入後の給与や昇進

ノーレイティング導入後の給与や昇進の決め方は、企業によって異なります。一般的には、以下のような方法が考えられます。

市場価値に基づく方法

社員の給与や昇進は、社員の役割やスキルや経験などに基づいて、市場価値を参考に決定する方法です。この方法では、社員のパフォーマンスは直接的には影響しませんが、パフォーマンスが高い社員は、より高い市場価値を持つ役割やスキルや経験を獲得する可能性が高くなります。

パフォーマンスに基づく方法

社員の給与や昇進は、社員のパフォーマンスに基づいて決定する方法です。社員のパフォーマンスは定量的に評価しない代わりに、定性的に評価することが必要です。例えば、マネージャーは、社員の目標達成度や貢献度や影響力などを考慮して、社員のパフォーマンスを高い・中・低などのレベルに分類し、そのレベルに応じて給与や昇進を決定します。

チームベースの方法

社員の給与や昇進は、社員が所属するチームのパフォーマンスに基づいて決定する方法です。個人のパフォーマンスではなく、チーム全体のパフォーマンスが重視されます。例えば、マネージャーは、チームの目標達成度や貢献度や影響力などを考慮して、チーム全体のパフォーマンスを高い・中・低などのレベルに分類し、そのレベルに応じてチームメンバー全員の給与や昇進を決定します。

ノーレイティングと合わせて導入したい人事評価制度

ノーレイティングは、ランク付けしない評価方法ですが、評価を行わないわけではありません。ノーレイティングでは、管理職と部下が定期的に面談を行い、継続的なフィードバックやコーチングを通じて評価を行います。

ノーレイティングと合わせて導入したい人事評価制度は、以下のようなものがあります。

目標管理制度

ノーレイティングでは、部下のパフォーマンスや成長を柔軟に評価する必要があります。そのため、部下には明確な目標を設定し、その達成度や進捗状況を管理職と共有することが重要です。目標管理制度は、部下の目標設定や目標達成に向けた支援を行う仕組みです。

360度フィードバック制度

ノーレイティングでは、管理職からのフィードバックだけでなく、部下自身や同僚、部門外の人などからのフィードバックも有効です。360度フィードバック制度は、部下のパフォーマンスや能力を多角的に評価することが出来ます。

キャリアパス制度

ノーレイティングでは、部下の成長やキャリアを促進することが目的です。そのため、部下には自分のキャリアビジョンやキャリアプランを持たせることが重要です。キャリアパス制度は、部下のキャリア形成やキャリアチェンジを支援する仕組みです。

以上のように、ノーレイティングと合わせて導入したい人事評価制度は、目標管理制度、360度フィードバック制度、キャリアパス制度などがあります。これらの制度は、ノーレイティングの効果を高めることが期待されます。

ノーレイティングの導入事例

ノーレイティングを導入している企業は、国内外で多数あります。その中から、代表的なものを紹介します。

- Adobe:2012年に年次業績評価制度を廃止し、新たに「チェックイン」という制度を導入しました。チェックインは、マネージャーと従業員が1対1で行うコミュニケーションで、四半期に1回行われます。チェックインでは、目標設定やフィードバック、キャリア開発などを話し合います。

- 日本マイクロソフト:2014年に人事考課制度を廃止し、「パフォーマンス・ディベロップメント」という制度へ刷新しました。パフォーマンス・ディベロップメントは、管理職と部下が定期的に面談を行い、目標達成やスキルアップなどをサポートする制度です。

- カルビー:2009年からノーレイティングを導入しました。カルビーでは、管理職と部下が月に1回面談を行い、目標設定やフィードバック、キャリアプランなどを話し合います。また、部下は自己評価や同僚評価も行います。

- サッポロビール:2017年からノーレイティングを導入しました。サッポロビールでは、管理職と部下が四半期に1回面談を行い、目標設定やフィードバック、キャリア開発などを話し合います。また、部下は自己評価や360度フィードバックも行います。

以上のように、ノーレイティングの導入事例は、Adobeや日本マイクロソフトなどの外資系企業だけでなく、カルビーやサッポロビールなどの日本企業もあります。これらの企業は、ノーレイティングによって従業員のパフォーマンスやエンゲージメントを向上させています。

まとめ

ノーレイティングとは、ランク付けしない評価方法です。ノーレイティングでは、管理職と部下が定期的に面談を行い、継続的なフィードバックやコーチングを通じて評価を行います。ノーレイティングのメリットは、従業員のパフォーマンスやエンゲージメントを向上させることです。ただし、評価基準や評価方法が不明確になることや、管理職の負担が増えることも考えられます。

そのため、ノーレイティングと合わせて、目標管理制度、360度フィードバック制度、キャリアパス制度などを導入してみましょう。これらの制度は、ノーレイティングの効果を高めることが期待されます。

ノーレイティングは、従来の評価制度に不満を持つ企業や従業員にとって、有効な選択肢となるかもしれません。しかし、ノーレイティングにはメリットだけでなくデメリットもあります。ノーレイティングを導入するかどうかは、企業や従業員のニーズや状況に応じて慎重に判断しましょう。

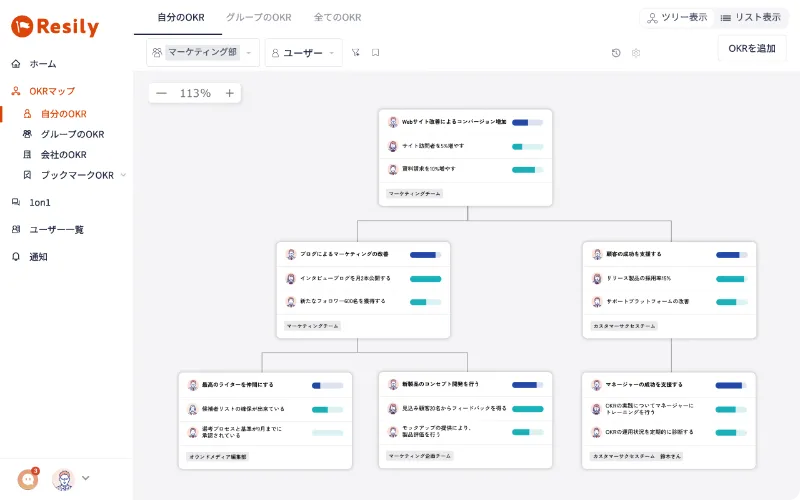

目標管理に最適なOKRに特化したツール「Resily」とは?

「Resily」は国内ツールで唯一OKRに特化したものです。直観的なマウス操作でOKRツリーの作成ができ、進捗状況の更新リマインドやチャットツールへの通知などOKRを効率的に運用するための機能が充実。

スプレッドシートやExcelなどでOKRを管理しているけど不便さを感じている、もっと効率的に運用したい、というお悩みをズバリ解決してくれるツールになっています。

他のツールとの違いはOKR特化でOKR関連の機能が充実している点です。タレントマネジメントや人事評価の機能がメインのツールはOKR管理はオプション機能のためOKRでパーパース実現に向けてしっかり取り組んでいきたいとお考えの方には、物足りない部分があるかもしれません。

ResilyはSansan株式会社やみんなの銀行など全社的にOKR導入に取り組んでいる企業を中心に170社以上の導入実績があります。

Resilyは20日間無料でツールのすべての機能を試すことができます。クレジットカード登録や商談なしで試すことができるのでまずは使ってみましょう。サンプルOKRが最初から入っているため、これからOKRを始めたいという方でも利用イメージがつかめるようになっています。

またResilyでは、100名様以上でのOKR導入をご検討の企業様向けに、専任のカスタマーサクセスがOKR導入から社内への定着までを支援する「運用サポートプラン」を提供しております。トライアルでResilyを体験した後に、自社での導入をご検討される場合は、ぜひこちらまでお気軽にご相談下さい。

おすすめ記事