人事評価制度とは?企業の人事担当者が知っておくべき基礎知識BLOG

2023.10.16

人事評価制度は、組織の目標達成に必要な人材を確保し、従業員のモチベーションを高めるための重要な制度です。しかし、人事評価制度には様々な種類や方法があり、その導入や運用には多くの課題があります。この記事では、人事評価制度とは何か、その目的や効果、構成要素や評価手法、注意点や成功のコツなどを解説します。企業の人事担当者はもちろん、自分の評価に関心のある従業員にも役立つ情報です。

人事評価制度とは何か?

人事評価制度とは、組織内の従業員の業績や能力を定量的・定性的に評価し、その結果に基づいて報酬や昇進などの処遇を決定する制度のことです。人事評価制度は、以下のような目的や役割を持っています。

- 組織の目標と従業員の目標を一致させる

- 従業員の成果や貢献度を公正に評価する

- 従業員のモチベーションや能力を向上させる

- 報酬やキャリアパスを適切に設定する

- 人材配置や育成計画を策定する

人事評価制度には大きく分けて2種類あります。

能力評価制度

従業員が持つ知識やスキル、態度や行動などを評価する制度です。能力評価制度では、従業員がどれだけ仕事に適しているか、どれだけ成長しているかを測ります。能力評価制度の例としては、グレーディング(職務レベル)制度やコンピテンシー(行動特性)評価制度などがあります。

業績評価制度

従業員が達成した目標や成果、責任や貢献などを評価する制度です。業績評価制度では、従業員がどれだけ仕事に貢献しているか、どれだけ組織の目標に沿っているかを測ります。業績評価制度の例としては、MBO(目標管理)制度やBSC(バランススコアカード)制度などがあります。

人事評価制度の目的

人事評価制度とは、従業員の業績や能力を定期的に評価し、その結果に基づいて報酬や昇進、教育や育成などの人事施策を行う制度です。人事評価制度の目的は、以下のようなものがあります。

- 従業員のモチベーションやパフォーマンスを向上させる

- 従業員の能力や成長を支援する

- 従業員の貢献度や適正を公正に評価する

- 組織の目標や戦略と従業員の目標や行動を一致させる

- 組織の競争力や生産性を高める

人事評価制度のメリットとデメリット

人事評価制度は、組織と従業員双方にメリットとデメリットをもたらします。以下にそれぞれのメリットとデメリットを示します。

組織にとってのメリット

- 組織の目標と従業員の目標を一致させることで、組織の方向性や戦略を明確にする

- 従業員の成果や貢献度を公正に評価することで、組織のパフォーマンスを向上させる

- 従業員のモチベーションや能力を向上させることで、組織の競争力やイノベーションを高める

- 報酬やキャリアパスを適切に設定することで、優秀な人材の採用や定着を促進する

- 人材配置や育成計画を策定することで、組織の将来性や持続性を確保する

組織にとってのデメリット

- 人事評価制度の導入や運用には多くのコストや時間がかかる

- 人事評価制度には主観性や偏見が入り込む可能性がある

- 人事評価制度には不満や不信感が生じる可能性がある

- 人事評価制度にはゲーム性や操作性がある可能性がある

- 人事評価制度には法的なリスクがある可能性がある

従業員にとってのメリット

- 自分の仕事の目標や成果を明確にすることで、仕事への意欲や達成感を高める

- 自分の仕事の能力や貢献度を客観的に知ることで、自己評価や自信を高める

- 自分の仕事の改善点や課題を知ることで、自己啓発やスキルアップを促進する

- 自分の仕事の処遇やキャリアパスを納得することで、報酬や昇進への期待感を高める

- 自分の仕事のフィードバックやコミュニケーションを受けることで、上司や同僚との関係性を向上させる

従業員にとってのデメリット

- 自分の仕事の目標や成果が不適切に設定される可能性がある

- 自分の仕事の能力や貢献度が不公平に評価される可能性がある

- 自分の仕事の改善点や課題が過剰に指摘される可能性がある

- 自分の仕事の処遇やキャリアパスが不満足に感じられる可能性がある

- 自分の仕事のフィードバックやコミュニケーションが不十分に行われる可能性がある

人事評価制度の3つの制度

人事評価制度には、大きく分けて3つの制度があります。それぞれに特徴やメリット、デメリットがあります。

等級制度

従業員をあらかじめ設定された等級に分類し、その等級に応じて報酬や昇進を決める制度です。等級は、職務内容や責任範囲、能力水準などによって定められます。等級制度のメリットは、組織内での役割や序列が明確になることです。デメリットは、等級間の移動が困難であったり、個人の業績や成果が反映されにくかったりすることです。

評価制度

従業員の業績や能力を定期的に評価し、その結果に基づいて報酬や昇進を決める制度です。評価制度には、業績評価制度や能力評価制度などがあります。評価制度のメリットは、従業員のモチベーションやパフォーマンスを向上させることです。デメリットは、評価基準や方法が不明確であったり、評価者の主観や偏見が影響したりすることです。

報酬制度

従業員に支払われる報酬の額や構成を決める制度です。報酬制度には、固定給制度や成果報酬制度などがあります。報酬制度のメリットは、従業員の貢献度や適正を公正に反映させることです。デメリットは、報酬水準や構成が市場や競合と乖離したり、従業員の満足度や忠誠心を低下させたりすることです。

人事評価制度は、組織や従業員の変化やニーズに応じて、定期的に改善や見直しを行うことが必要です。人事評価制度を効果的に運用することで、人事評価制度の目的や効果を高めることができます。

人事評価制度の構成要素

人事評価制度を構成する要素は、評価対象、評価基準、評価方法、評価者、評価時期、評価結果の活用などがあります 。これらの要素を適切に設計することが、人事評価制度の効果や信頼性に影響します。以下にそれぞれの要素について説明します。

評価対象

評価対象とは、人事評価制度の対象となる従業員のことです。評価対象は、組織の規模や業種、職種や役職などによって異なります。一般的には、全従業員が評価対象となることが多いですが、一部の従業員や特定の層に限定することもあります。例えば、新入社員や管理職、営業職や技術職などです。評価対象を決める際には、組織の目標や戦略、人事政策や予算などを考慮する必要があります。

評価基準

評価基準とは、従業員の業績や能力を評価するための基準のことです。評価基準は、能力評価制度と業績評価制度で異なります。能力評価制度では、従業員が持つ知識やスキル、態度や行動などを測る指標を設定します。例えば、業績評価制度では、従業員が達成した目標や成果、責任や貢献などを測る指標を設定し、MBO制度では、個人や部署の目標を示す指標を設定します。評価基準を設定する際には、SMART(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)原則に沿って明確かつ客観的にすることが重要です。

評価方法

評価方法とは、従業員の業績や能力を評価するための方法のことです。評価方法には様々な種類がありますが、大きく分けて2つあります 。

- 定量的な評価方法

従業員の業績や能力を数値やランクなどで表す方法のことです。例えば、評点制度では、従業員の業績や能力を5段階や10段階などで評点します。ランキング制度では、従業員の業績や能力を相対的に比較して順位付けします。

定量的な評価方法の利点は、評価結果が明確になりやすく、処遇やキャリアパスの決定に活用しやすいことですが、評価基準が不適切だと不公平感が生じやすく、評価者の主観性や偏見が影響しやすい場合もあります。 - 定性的な評価方法

従業員の業績や能力を文章やコメントなどで表す方法のことです。例えば、記述式評価制度では、従業員の業績や能力について具体的な事例や評価理由を記述します。360度フィードバック制度では、従業員の業績や能力について上司や部下、同僚や顧客などからフィードバックを受けます。

定性的な評価方法の利点は、評価内容が豊富になりやすく、従業員の自己理解や自己改善に活用しやすいことです。欠点は、評価結果が曖昧になりやすく、処遇やキャリアパスの決定に活用しにくいことです。

評価者

評価者とは、従業員の業績や能力を評価する人のことです。評価者は、上司だけでなく、部下や同僚、顧客や自分自身など様々な人がなります。評価者を決める際には、以下の点に注意する必要があります。

- 評価者は、評価対象者の仕事内容や成果について十分に知っていること

- 評価者は、評価基準や方法について十分に理解していること

- 評価者は、客観的かつ公正に評価すること

- 評価者は、フィードバックを適切に伝えること

評価時期

評価時期とは、従業員の業績や能力を評価するタイミングのことです。評価時期は、年度末だけでなく、中間期や随時など様々な時期があります。評価時期を決める際には、以下の点に注意する必要があります。

- 評価時期は、組織の目標設定や計画策定と連動させること

- 評価時期は、従業員の業績や能力の変化に応じて柔軟に対応すること

- 評価時期は、評価結果のフィードバックや活用に十分な時間を確保すること

評価結果の活用

評価結果の活用とは、従業員の業績や能力の評価結果を人事管理や組織運営に活かすことです。評価結果の活用には、以下のような方法があります。

処遇決定

評価結果をもとに、従業員の給与や昇進、賞与や表彰などの処遇を決定します。処遇決定では、評価結果と処遇との関係を明確にし、従業員に公平感やモチベーションを与えることが重要です。

キャリア開発

評価結果をもとに、従業員のキャリアプランや教育訓練、異動や配置などのキャリア開発を支援します。キャリア開発では、評価結果とキャリア目標とのギャップを分析し、従業員に自己成長やキャリアチェンジの機会を提供するようにしましょう。

組織改善

評価結果をもとに、組織の目標や戦略、人事政策や制度などの組織改善を行います。組織改善では、評価結果と組織パフォーマンスとの関係を分析し、組織の強みや弱み、問題点や改善点を把握することが重要です。

人事評価制度は、従業員や組織にとって重要な制度です。人事評価制度を効果的に運用するためには、これらの要素を適切に設計し、定期的に見直し、改善することが必要です。

人事評価の手法

人事評価を行う際には、様々な手法があります。それぞれに特徴やメリット、デメリットがあります。

MBO(目標管理)

従業員と上司が共同で目標を設定し、その達成度を評価する手法です。MBOのメリットは、従業員の自主性や責任感を高めることです。デメリットは、目標設定が困難であったり、目標達成に過度なプレッシャーを感じたりすることです。

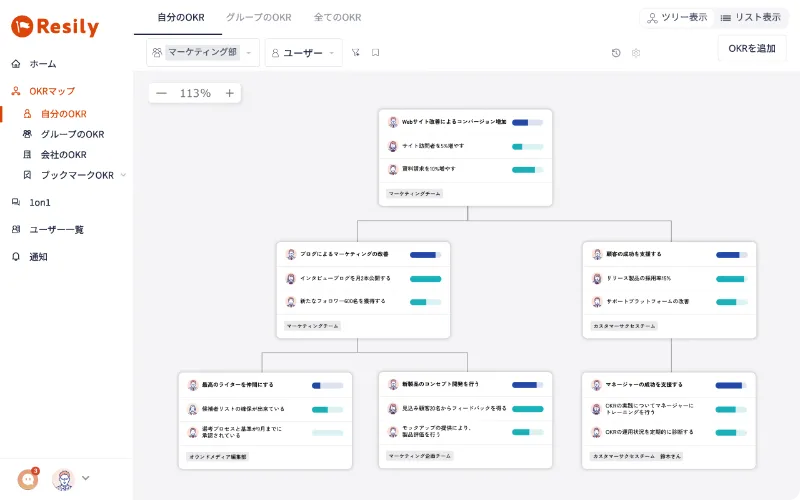

OKR(目標と結果)

従業員と上司が共同で目標とその測定指標を設定し、定期的に進捗状況を確認する手法です。OKRのメリットは、目標の明確化や結果の可視化ができることです。デメリットは、目標や指標の設定が曖昧であったり、進捗管理が煩雑であったりすることです。

360度評価

従業員の業績や能力を、上司や部下、同僚、顧客など、多方面から評価する手法です。360度評価のメリットは、多角的な視点から客観的な評価ができることです。デメリットは、評価者の数や質が不十分であったり、評価結果のフィードバックや活用が不適切であったりすることです。

コンピテンシー評価

従業員の業績や能力ではなく、仕事に必要な知識やスキル、態度や行動などを評価する手法です。コンピテンシー評価のメリットは、従業員の強みや弱みを把握し、教育や育成に活用できることです。デメリットは、コンピテンシーの定義や測定が難しいことです。

ノーレイティング

従業員に対して数値や等級などのレイティングを行わず、定期的にフィードバックやコーチングを行う手法です。ノーレイティングのメリットは、従業員のストレスや競争心を減らし、成長意欲を促すことです。デメリットは、報酬や昇進の基準が不明確になったり、フィードバックやコーチングの質が低かったりすることです。

バリュー評価

従業員の業績や能力ではなく、組織のビジョンやミッションに沿った価値観や行動を評価する手法です。バリュー評価のメリットは、組織文化や統一感を強化することです。デメリットは、価値観や行動の評価が主観的であったり、多様性や創造性を阻害したりすることです。

1on1

従業員と上司が定期的に1対1で面談を行い、業務やキャリアに関する相談やフィードバックを行う手法です。1on1のメリットは、従業員と上司の信頼関係やコミュニケーションを向上させることです。デメリットは、面談の時間や頻度が不十分であったり、面談の内容や目的が明確でなかったりすることです。

以上が、人事評価の手法についての説明です。人事評価の手法は、組織や従業員の特性や目的に応じて、適切に選択や組み合わせることが必要です。人事評価の手法を効果的に運用することで、人事評価の目的や効果を高めることができます。

人事評価制度の設計や運用におけるポイント

人事評価制度を設計や運用する際には、以下のポイントや注意点に気を付ける必要があります。

目的と目標を明確にする

人事評価制度の目的と目標を明確にし、それに沿った評価基準や方法、活用方法を設定することが重要です。目的と目標が不明確だと、評価制度が組織や従業員のニーズに合わなかったり、評価制度の効果が測定できなかったりする可能性があります。

関係者の参画とコミュニケーションを促進する

人事評価制度の関係者とは、経営者や人事担当者だけでなく、従業員や組合なども含まれます。関係者の参画とコミュニケーションを促進することで、評価制度の理解や受容、信頼を高めることができます。関係者の参画とコミュニケーションを促進するためには、評価制度の設計や運用に関係者を巻き込んだり、評価制度の内容や意義を関係者に周知したり、評価結果のフィードバックや相談を行ったりすることが必要です。

評価基準や方法を適切に設定する

評価基準や方法は、従業員の業績や能力を正確に測定できるように設定することが重要です。評価基準や方法が不適切だと、評価結果が信頼性や妥当性に欠けたり、評価者や評価対象者に不満や不安を引き起こしたりする可能性があります。評価基準や方法を適切に設定するためには、従業員の仕事内容や職務レベル、組織の目標や戦略などを考慮したり、定量的な指標と定性的な指標をバランスよく組み合わせたり、複数の評価者や評価方法を利用したりすることが必要です。

評価結果を効果的に活用する

評価結果は、従業員の処遇やキャリア開発、組織改善などに効果的に活用することが重要です。評価結果が効果的に活用されないと、評価制度の意義や動機づけが低下したり、評価制度への関心や参加意欲が減少したりする可能性があります。評価結果を効果的に活用するためには、評価結果と処遇やキャリア開発、組織改善との関連性を明確にし、従業員にフィードバックや支援を提供することが必要です。

人事評価制度は、従業員や組織のパフォーマンスを向上させるための有効なツールです。人事評価制度を成功させるためには、これらのポイントや注意点を踏まえて、評価制度の設計や運用を行うことが必要です。

人事評価制度の改善や見直し

人事評価制度は、組織や従業員の変化やニーズに応じて、定期的に改善や見直しを行うことが必要です。人事評価制度の改善や見直しを行う際には、以下のポイントに注意してください。

改善や見直しの目的や方針を明確にする

人事評価制度の改善や見直しを行う目的や方針を明確にすることで、改善や見直しの方向性や範囲が明確になります。例えば、人事評価制度の目的や効果が低下している場合は、評価制度の全体的な見直しを行うことが必要です。一方、人事評価制度の一部分に問題がある場合は、その部分に焦点を当てて改善を行いましょう。

改善や見直しのプロセスや方法を決める

人事評価制度の改善や見直しを行うプロセスや方法を決めることで、改善や見直しの効率性や効果性が高まります。例えば、改善や見直しのプロセスには、現状分析、問題点の特定、改善案の検討、改善案の選択、改善案の実施、改善効果の検証などが含まれます。

また、改善や見直しの方法には、従業員や関係者からのフィードバックや意見を収集する方法、ベンチマーキングやベストプラクティスを参考にする方法、専門家やコンサルタントに相談する方法などがあります。

改善や見直しの結果や効果を評価する

人事評価制度の改善や見直しを行った後は、その結果や効果を評価することで、改善や見直しの成果や課題が明確になります。例えば、改善や見直しの結果や効果を評価する指標には、従業員の満足度やモチベーション、業績や能力の向上度、組織のパフォーマンスや競争力などがあります。

また、改善や見直しの結果や効果を評価する方法には、アンケート調査やインタビュー調査、業績データや能力データの分析などを利用するといいでしょう。

人事評価制度の事例

人事評価制度は、組織や従業員の特性やニーズに応じて、様々な形態や方法で実施されています。ここでは、人事評価制度の事例やベストプラクティスを紹介します。

事例1:グーグルのOKR制度

グーグルは、目標管理と人事評価を統合したOKR(Objectives and Key Results)制度を採用しています。OKRとは、目標(Objectives)とその達成度を測る指標(Key Results)を定めることで、従業員の業績や能力を評価する方法です。グーグルでは、個人やチーム、部門、組織全体のOKRを定期的に設定し、進捗状況や達成度を公開し、フィードバックや学習を行っています。OKR制度のメリットは、従業員に明確な目標と挑戦的な指標を与えることで、自律性や創造性を高めることです。OKR制度の課題は、目標や指標の設定が難しいことや、過度な競争心やプレッシャーを生むことです。

事例2:ネットフリックスの360度フィードバック制度

ネットフリックスは、従業員の業績や能力を評価するために、360度フィードバック制度を採用しています。360度フィードバックとは、従業員が自己評価と他者評価(上司や部下や同僚など)を受けることで、従業員の強みや弱み、改善点や成長点を把握する方法です。ネットフリックスでは、360度フィードバックは年に2回行われ、評価者は従業員が自由に選ぶことができます。360度フィードバック制度のメリットは、従業員に多角的な視点から客観的なフィードバックを提供することで、自己認識や自己改善を促進することです。360度フィードバック制度の課題は、フィードバックの質や量が不十分だったり、フィードバックが不適切だったりすることです。

人事評価制度は、従業員や組織のパフォーマンスを向上させるための有効なツールです。人事評価制度を成功させるためには、これらの事例を参考にして、評価制度の設計や運用を行うことが必要です。

まとめ

人事評価制度とは、従業員の業績や能力を評価し、報酬や昇進などの人事管理に活用する仕組みです。従業員のモチベーションやパフォーマンスを向上させることや、組織の目標や戦略に沿った人材育成や配置を行うことで、従業員の成長や貢献を促進したり、組織の競争力や生産性を高めることが可能です。しかし、従業員の業績や能力を定量的や定性的に測定できないと従業員の不満やストレスを引き起こし、組織の内部競争や不公平感を生むことに繋がります。人事評価制度の設計や運用は定期的に見直し、従業員が働きやすく、能力を正しく評価できるように制度を整えましょう。

OKRに特化したツール「Resily」とは?

「Resily」は国内ツールで唯一OKRに特化したものです。直観的なマウス操作でOKRツリーの作成ができ、進捗状況の更新リマインドやチャットツールへの通知などOKRを効率的に運用するための機能が充実。

スプレッドシートやExcelなどでOKRを管理しているけど不便さを感じている、もっと効率的に運用したい、というお悩みをズバリ解決してくれるツールになっています。

他のツールとの違いはOKR特化でOKR関連の機能が充実している点です。タレントマネジメントや人事評価の機能がメインのツールはOKR管理はオプション機能のためOKRでパーパース実現に向けてしっかり取り組んでいきたいとお考えの方には、物足りない部分があるかもしれません。

ResilyはSansan株式会社やみんなの銀行など全社的にOKR導入に取り組んでいる企業を中心に170社以上の導入実績があります。

Resilyは20日間無料でツールのすべての機能を試すことができます。クレジットカード登録や商談なしで試すことができるのでまずは使ってみましょう。サンプルOKRが最初から入っているため、これからOKRを始めたいという方でも利用イメージがつかめるようになっています。

またResilyでは、100名様以上でのOKR導入をご検討の企業様向けに、専任のカスタマーサクセスがOKR導入から社内への定着までを支援する「運用サポートプラン」を提供しております。トライアルでResilyを体験した後に、自社での導入をご検討される場合は、ぜひこちらまでお気軽にご相談下さい。

おすすめ記事