【wevox主催】「READYFOR」「Sansan」「Resily」3社の視点に基づいて、OKR導入や運用のポイントを徹底解説!セミナーレポート【前編:情報提供セッション】BLOG

2021.6.10

2019年4月23日(火)に株式会社アトラエ本社にREADYFOR様、Sansan様、Resilyの3社が集まり、各社それぞれの視点から、OKRの導入や運用のポイントを解説するセミナーを開催いたしました。

まずは前編としてResily堀江代表による「情報提供セッション」をレポートいたします。

OKRに向き合うことは、根深く経営に向き合うこと

今日はOKR未導入の企業様が多いということで、基礎的なところを中心にお話させていただきたいと思っています。

率直に言うと、OKRに向き合うことは、根深く経営に向き合うことです。

そもそも会社はミッション・ビジョンを達成するために設立されていて、それに共感するメンバーが集まっていると思います。会社が実現したいと思うことと、自分が実現したいことがリンクするからこそ働いている人が多いのではないでしょうか。つまり、いかにモチベーションやエンゲージメントを高めた状態で運営していくか、その肝が目標設定やそれに関わるコミュニケーションにかかっていると思います。

まず最初に、弊社にお声がけいただくお客様の声の中からよくあるものを集めてみました。

- ボトムアップの雰囲気を作っていきたい

- 既存業務の枠組みを革新して生産性を高めたい

- メンバー自らが視座を上げてチャレンジングな取り組みをしてもらいたい

- 縦割りではなく、チーム横断で連携し、施策の効果を高めていきたい

- マネージャー向け報告でなく、賞賛する報告会を実現したい

このような声がよく上がってきます。

本日は、企業の大きさやフェーズが様々なので、こうした問に答えながら、汎用的にどの企業にも当てはまるような内容を中心にお伝えします。ご用意した内容は以下の通りです。

- 「野心的な」の意味と運用

- 評価との切り分け

- 典型的な運用サイクル

まずOKRの基本的な部分についてお伝えします。 OKRは、会社のObjective(目標)とKey results(成果指標)をセットで立てて、それに部門やチームなどの成果を紐付けていき、全体の関連性を透明化するところが特徴です。

OKRとKPI(重要業績評価指標)の違いについて触れておくと、KPIはKey resultsに近い考えだと思ってもらって問題ありません。KPIを達成した先にあるものとして、

- どんな状況をもたらしたいか

- 世の中で自社のサービスをどう思われたいか

- どんな世界観を作りたいか

などをイメージしながらObjectiveとして掲げます。会社事業として、今はまだ生み出せていないが、実現したいと思う大きな価値を生み出すチャレンジを可視化する。そしてそれに対して各部門やチームの目標設定を関連付けていく。このような目標設定手法がOKRです。

OKRにおける「野心的な」の意味は、当たり前の目標の上にチャレンジを盛り込むこと

本来の野心的な目標設定とは、

- ビジネスを成長させていく

- 今以上に価値があると思えることをやる

- 既存業務の枠組みを超えるチャレンジをする

この辺りの領域を切り出して明文化することだと思います。

とはいえ、普通はみんな通常業務があるので、目標設定にチャレンジだけを盛り込むのは難しいでしょう。これをどう踏まえて設定するかということですが、1つのObjectiveの傘下に、

- オペレーショナルに進めて必ず達成すべきというKey results

- 大きな価値を生み出すための努力を続け、ようやく達成できるチャレンジングなKey results

このコミットとチャレンジの2つを並べて、ちょっとずつ成長しながらビジョンに向かっていき、そのマイルストーンとしてObjectiveを設定してもらうのが良いと思います。

皆様のビジネスとフィットしない目標設定が出てるかもしれませんが、いくつか野心的な目標(チャレンジ)の立て方の例をご紹介したいと思います。

【例1:新機能のサービスを提供する場合】

- コミット:ウィークリーのアクティブ率を2%上げるなど

- チャレンジ:カスタマーサクセスとの連携でお客さまがどれだけハッピーになったかひと目でわかるデータベースを作る

このようなOKRを設定することで、より開発の生産性も上がり、横のつながりを持って1つの方向に向かっているという感じが出てきます。

【例2:フロントの営業の場合】

- コミット:通常時に取るべきリードの受注と、アライアンス(提携企業)からの受注

- チャレンジ:新しいチャンネルを開拓して新しい顧客を獲得する

今までやっている当たり前の目標の上にチャレンジを織り込むということなので、一見皆さんがご存知の目標設定と大きく変わることはないかもしれません。

ではなぜOKRなのかと言えば、透明性や運用メソッドの方に肝があるからです。野心的な目標設定とは、「これまでの目標設定を、OKRを使って日々会社のビジョンやミッションに向き合い、これを自分事にしていくためのツール」くらいに思っていただいた方が社内で伝える際に良いかと思います。

ここまで、野心的な目標設定についてお伝えしました。 次は人事評価のOKRをテーマにしてお伝えします。

OKRと人事評価は直接的に紐付けることはしない

OKRの思想の話をいきなり始めてしまいますと、よく言われているように、OKRと評価は直接的に紐付けることをしません。それは、人事評価とOKRを結びつけることで、その効果が半減してしまう恐れがあるためです。

例えば、グレートに見合うように「この程度の目標設定するといいんじゃないか」という形で設定すると、目標設定は思いのほか保守的なものになってしまいます。本来は会社が目指したい世界観とやり遂げたいチャレンジを明確にして、それを部門ごとに落とすとどのようなチャレンジになるか、というところから始めるべきです。

会社がやりたいことを発表して、そのために自分のチームが何ができるか、あくまで会社優先事項から自己の目標設定をする。チームOKRを検討する中で、チームの中での個人の役割や期待は見えてくると思います。

メンバーにとってストレッチな目標と思われたとしても、そのメンバーに取り組んでもらいながら目標を調整していくのがOKRの正しい方向性です。高い目標設定に取り組む中でできそうにない、ちょっと難易度が高かったとなれば、メンバー自身も自分にできる仕事かどうかがわかるようになります。加えて、チームが目標達成するためにどんなスキルや人材が必要かというところまでわかってくるはずです。

あくまで達成数字ではなく、役割期待に対する振る舞いをレビューしていくのがOKRの考え方になります。これまでの目標設定の習慣を変えるのは難しいと思うので、まずは小さくできそうなところから始めていき、制度とすり合わせながら進めていくのがいいんじゃないでしょうか。

個人OKRを作らずとも、チームOKR作りに深く関わってもらうことでモチベーションが保てる

次は個人OKRを作るかどうか、という話です。個人OKRはもちろんメリットもありますが、デメリットも無視できません。

まず1つ目のデメリットは、マネージャーの負担が大きいことです。

マネージャーは会社OKRを全体に伝えて、チームで横断的に整合性を取らなければいけません。その上で個人OKRまでやるのはかなり辛いと思います。

2つ目のデメリットが、いくら個人OKRで評価しないと伝えても、目の前に見えているものがあるとそれで評価されると思ってしまうため、その理解を得るのが難しいことです。

この場合、自分の成長に前向きに向き合えるような個人OKRにした方が、良い結果が生まれやすいと思います。

3つ目のデメリットが、メンバーは自分に割り当てられたOKRばかりに目がいってしまうので、「横の人が何やってるか」や「そもそもチームのOKRが何であるか」などへの関心が薄くなる傾向がある点です。加えて、個人OKRは具体的な戦術や施策が入ってくるので、中身が変わりやすいのも問題と言えます。

一方で個人OKRを作らなかったら、個人の目標設定はどうすればよいのでしょうか。

これは、どちらにしろチームのOKRにメンバーは割り当てられているので、そのKey Resultsに対する3ヶ月間のアクションプランや達成しなければならない施策を並べて置いて、これを個人目標のようなものに見立てていけば良いでしょう。

メンバーにチームOKRの策定のプロセスにかなり深く参画してもらえば、アクションプランが変わっても受け入れやすい土壌ができます。1つの方向に向かっている感覚も得やすいので、モチベーションを保てるんじゃないかなと思います。

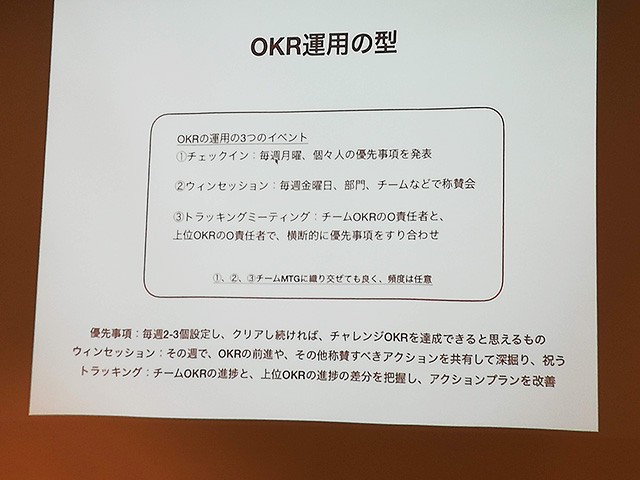

OKRの運用の型は「チェックイン」「ウィンセッション」「トラッキングミーティング」の3つ

OKRの運用の型は3つあります。

①チェックイン: 毎週月曜日に個々の優先事項を発表

1つ目がチェックインです。

毎週、週の頭に1個か2個、ストレッチな優先事項のアクションプランを共有します。 これは、続けていれば会社やチームのOKRを達成できるというような普段の雑務のタスクとは種類が異なる、大きなアクションを設定します。

②ウィンセッション:毎週金曜日に部門やチームで称賛会

2つ目がウィンセッションです。

目標に対して、できたかできなかったかを金曜日に報告し、それがどんな達成度であろうとも一旦褒めて認めてあげる場を設けます。ここでは、「前に進んでいる」ということを皆で確認してください。

③トラッキングミーティング:チームのOKR責任者と上位のOKR責任者で横断的に優先事項をすり合わせ

3つ目がトラッキングミーティングです。

上位OKR、チームOKR、下層OKRがあった時に、下層のOKRの達成度はいいんだけど、上位の達成度が良くない、ということは起こり得ます。これはメンバーのアクションプランがよくないということです。そのようなズレに対して、上位のオブジェクティブ責任者とチーム責任者が集まって、アクションプランを改善するというミーティングを指します。

これら3つの運用の型を上手く織り混ぜることで、今までやってきたことの延長で運用し始めることが可能です。

OKRの基本を押さえることで、よりスムーズな導入が可能に

ここまで、OKRの導入や運用のポイントについてResily堀江代表からの解説をまとめました。

OKRの導入を検討する中で、誰しもが疑問に感じる点や、つまづいてしまう点について理解を深めることができたと思います。このようなポイントを押さえておけば、よりスムーズな導入が可能です。

引き続き後半では「READYFOR」「Sansan」「Resily」の3社によるパネルディスカッションを交え、より具体的にOKR導入や運用のポイントについてリアルな本音を聞き出していきます!

おすすめ記事