「OKR」と「人事評価制度」は直結しない!具体例も併せて解説BLOG

2023.9.4

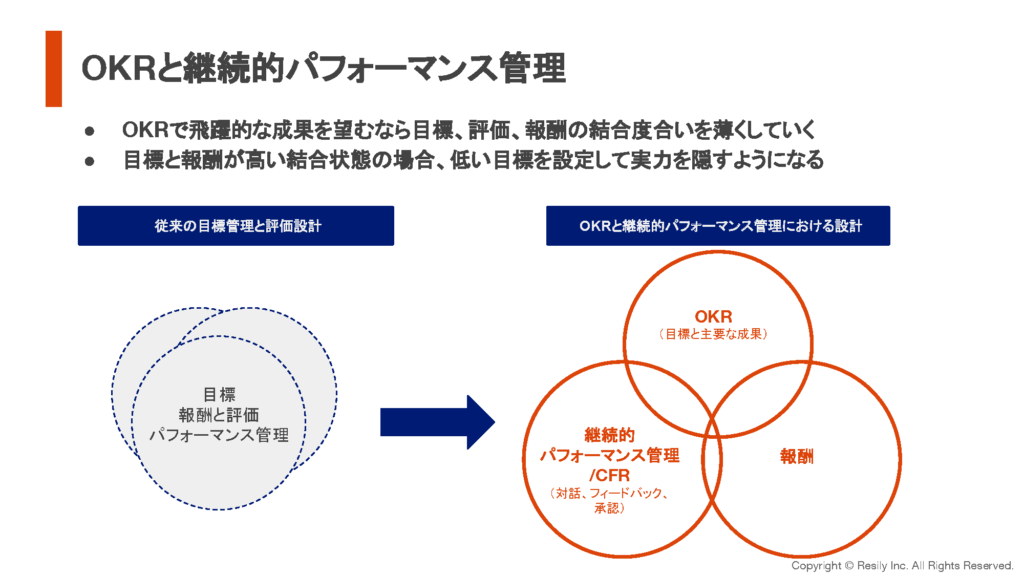

「人事制度は事業をグロースさせる上で切っても切り離せないポジションである」と考えている企業が導入し始めているのがOKR(Objective and Key Results)です。しかしOKRにおいては、目標の達成度と人事評価を直結させるべきではありません。また、OKRは報酬制度とも直結すべきではないと言われています。

この記事ではOKRと人事評価の関係の例や、OKRを導入している企業の評価制度をご紹介します。OKRを導入した際の評価制度について、悩んでいるあなたにおすすめです。

YoutubeチャンネルにてOKRと人事評価について解説した全1時間のセミナーを無料で公開しています。動画で見たいという方はこちらをぜひチェックしてみてください。

「そもそもOKRってどんなもの?」

「OKRの基本をまずは学びたい!」

という方向けのまとめ記事もありますので、ぜひご覧ください。KPIやMBOなどとの違い、メリットデメリットをまとめています。

OKRとは?Google採用の目標管理フレームワークを導入事例を交えて紹介。KPIやMBOとの違いも解説

目次

1. OKRと人事評価は直結させるべきではない

2. OKRは報酬の決定とも直結すべきではない

3. OKRの変更に人事評価が柔軟に対応できるようにする

4. OKRを導入した場合の人事評価基準の例

5. OKR導入企業の評価制度事例

6. OKR以外の観点を利用した人事評価を!

OKRと人事評価は直結させるべきではない

目標管理制度と聞くと、日本では「MBO」が有名です。MBOにおいて、立てた目標の達成度は評価に直結します。

しかしOKRにおいては、目標の達成度と人事評価を直結させるべきではありません。OKRを導入しているGoogleも、以下のように述べています。

OKR は、従業員を評価するためのツールではありません。

ではなぜOKRと人事評価を直結させてはいけないのでしょうか?

OKRと人事評価を直結させてしまうと、多くの従業員は、より達成しやすい、つまり保守的な目標を設定するようになるでしょう。なぜなら、達成度が高い方が評価も所得も高くなるためです。

OKRの目的の1つは、ストレッチした目標を追うことによる従業員の成長です。しかし保守的な目標は、OKRの目的である「従業員の成長」につながりません。

したがってOKRの効果を十分に引き出すために、OKRと人事評価を直結させてはいけないのです。

仮にOKRの達成度が理想の60〜70%よりも低かった場合は、次のOKRを改善するためのデータとして捉えるのがおすすめです。

MBOからOKRに変えたことで、自律的にアクションする組織づくりに成功した事例

従来のMBOでは会社が目指しているところがわからないということに課題を感じ、OKRと専用ツールResilyの導入を決めた大日コンサルタント様の事例です。

OKRは報酬の決定とも直結すべきではない

多くの企業では、従業員の報酬は人事評価によって決まる部分が大きいでしょう。したがってOKRは報酬の決定とも直結すべきではありません。

理由は人事評価と同じです。OKRと報酬制度を直結させてしまっては、従業員はより達成しやすい目標を設定してしまいます。

OKRと評価制度のあり方については、こちらの記事で実例を交えて詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

OKRの変更に人事評価が柔軟に対応できるようにする

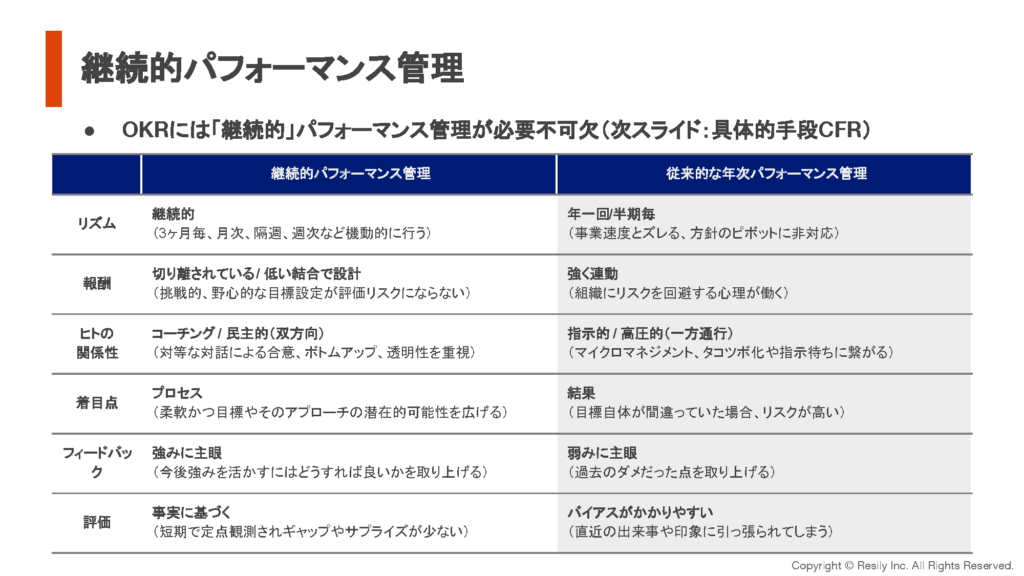

一般的に、OKRの見直しは四半期に1回行われます。一方で人事評価は、半期〜1期に1回行われるもの。このギャップに対応するために、OKRの変更に対応できる人事評価制度を作りましょう。

これに関して、「人事評価ではなく、OKRの見直しを半期〜1期に1回のペースで行えばいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかしそれは誤りです。

なぜならOKRのメリットは目標を定期的に見直し、状況によって目標を変えていくことにあるからです。人事評価のためにOKRの見直し頻度を変えてしまっては本末転倒になってしまいます。

熟考の上OKRを設定したとしても、実際に業務を始めた後に、より良いOKRが見つかる可能性はゼロではありません。このときOKRの変化に対応できる評価制度なら、OKRを変更してより効率的に目標を達成できます。

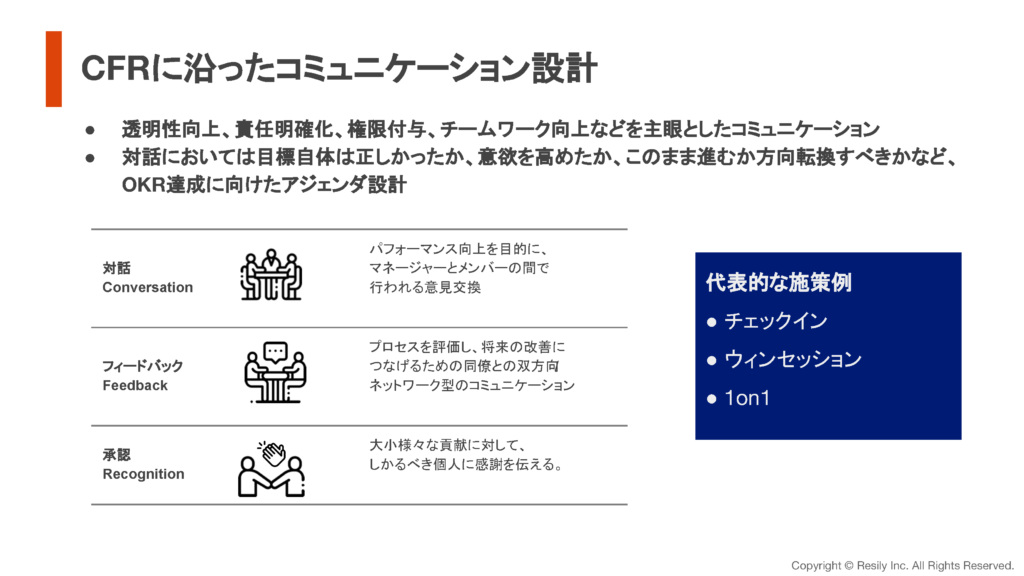

具体的な対応としては評価シートに、3ヶ月ごとにOKRと結果、それに対する上司からのフィードバックを記入する欄を追加するのがおすすめです。また1on1ミーティングにおいて、部下の個人OKRの進捗や変更の可能性を聞くのも良いでしょう。

OKRを導入した場合の人事評価基準の例

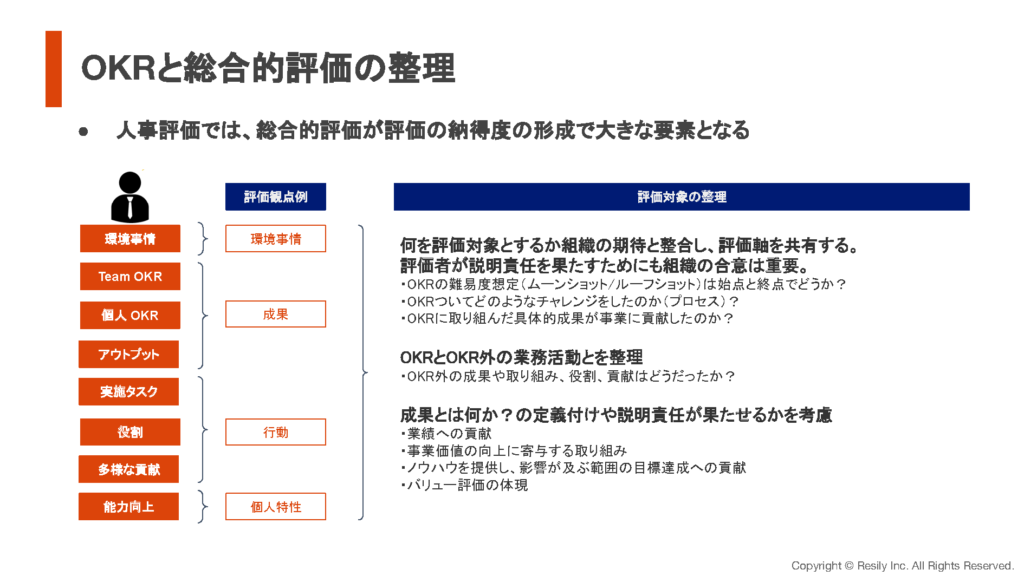

OKRを導入した場合、基本給は定性と定量評価で、ボーナスやインセンティブは業績や定量評価をもとに考えるのがおすすめです。

定性評価と定量評価による基本給の決定

基本給は、360度評価などの定性評価と、業績の絶対値を用いた定量評価によって算出します。

定量評価に業績の絶対値を用いる理由は、OKRの達成率による評価だと、実績が過小評価される可能性があるためです。

例えば10件中6件の成約と100件中60件の成約、どちらも達成率こそ同じですが、会社への貢献度は比べるまでもありません。

絶対値によるボーナスやインセンティブの算出

ボーナスやインセンティブも、業績の絶対値を利用して算出します。

ボーナスやインセンティブの算出において注意すべきは、企業の目標に直結しない事項に関する成果への対応です。これらの成果には、インセンティブをつけるべきではありません。企業の目標の優先順位を評価制度に反映させることで、企業の方向性を統一させるためです。

OKR導入企業の評価制度事例

評価制度とOKRの関わり方は、企業によって様々です。しかしどの企業も、OKRの達成度と評価を直結させない、という点は共通しているのがポイントです。

メルカリ

東京都港区に拠点をおく株式会社メルカリは、OKRと「バリュー」を併用して人事評価を行っています。「バリュー」とはメルカリの行動指針を表したもの。

簡単に言えば、メルカリはOKRで定量評価を、バリューの実践度合いで定性評価をしているのです。メルカリのミッションを実現するため、また各メンバーの成長を促すために、メルカリはこのような人事評価を行っています。

【参照】メルカリ人事 石黒さんが教えてくれた「超成長企業の人事評価制度」 -インタビュー前編― | あしたの人事オンライン

メルカリの急成長を支えたOKRがどのように機能したのかを具体的に解説した記事がこちらです。ぜひ併せてご覧ください。

チャットワーク

東京都港区などに拠点を置くChatwork株式会社は、もともと「評価制度の刷新」と「社員と経営の目線のすり合わせ」を目的にOKRを導入しました。

チャットワークの評価制度において、OKRの達成率は評価に連動しません。しかし業績評価の中で、どれほど挑戦したか、は評価されます。

【参照】【OKR最前線vol.2】ChatWork流 「完璧を求めない」「カッコつけない 」理想の会社に近づけるためのOKR運用

ブレインバッド

東京都港区に拠点を置く株式会社ブレインバッドは、OKRをコミュニケーションツールとして使用しています。つまり人事評価とは切り離してOKRを運用しているのです。

取引先のお客さまによる部分が大きいので、部署などによっては目標とOKRが紐づかないことも少なくありません。

【参照】ブレインパッド、Speee、Yappliと語るOKR導入・運用の課題の乗り越え方〜パネル・ディスカッション〜セミナーレポート【後編】 - Resily - 法人向けクラウドOKRサービス

Speee

東京都港区に拠点を置く株式会社Speeeも、OKRの達成度を人事評価の判断材料にはしていません。

どれだけ高い目標を立てたか、業務のプロセスに変化が起こったかなど、会社への貢献度を多面的に評価するようにしています。

また他の評価の方法として、Speeeは360度評価やコンピテンシーなどを採用しています。

【参照】ブレインパッド、Speee、Yappliと語るOKR導入・運用の課題の乗り越え方〜パネル・ディスカッション〜セミナーレポート【後編】 - Resily - 法人向けクラウドOKRサービス

ヤプリ

東京都港区に拠点を置く株式会社ヤプリも、OKRを人事評価における絶対的な指標にはしていません。その理由はOKRではカバーできない、定性的な部分も人事評価の判断材料にしているためです。

Speeeと同じく、ヤプリも360度評価を採用しています。

【参照】ブレインパッド、Speee、Yappliと語るOKR導入・運用の課題の乗り越え方〜パネル・ディスカッション〜セミナーレポート【後編】 - Resily - 法人向けクラウドOKRサービス

OKR以外の観点を利用した人事評価を!

この記事では、OKRを人事評価と直結させるべきではない理由や、OKRと人事評価の理想的な関係性の例を紹介しました。

OKRを成功させるためには、OKR以外の観点を利用した人事評価が重要です。まずは人事評価制度の目標管理に関する部分を見直してみましょう。

ResilyではOKRと人事評価をどう導入・運用するかのノウハウを無料セミナーでも公開しています。

より具体的な事例などを学びたい方へぜひチェックしてみてください。

OKRを効率的に運用するには専門ツールがおすすめ

OKRを実際に導入し有効的に活用するには、ツールやテンプレートを利用するとOKR本来の価値を最大限発揮し効率的に運用することができます。

OKRを使った目標管理でプロジェクトを成功に!「Resily」

「Resily」は国内ツールで唯一OKRに特化したものです。ドラッグ&ドロップでOKRツリーの作成ができ、進捗状況の更新リマインドやチャットツールへの通知などOKRを効率的に運用するための機能が充実。

スプレッドシートやExcelなどでOKRを管理しているけど不便さを感じている、もっと効率的に運用したい、というお悩みをズバリ解決してくれるツールになっています。

他のツールとの違いはOKR特化でOKR関連の機能が充実している点です。タレントマネジメントや人事評価の機能がメインのツールはOKR管理はオプション機能のため、OKRでマネジメントを革新したい!という方には物足りないと感じてしまうかもしれません。

チームや組織のマネジメントの中心にOKRを置きたい、浸透させたいという方にはResilyがおすすめです。

ResilyはSansan株式会社やみんなの銀行など全社的にOKR導入に取り組んでいる企業を中心に170社以上の導入実績があります。

Resilyは20日間無料でツールのすべての機能を試すことができます。クレジットカード登録や商談なしで試すことができるのでまずは使ってみましょう。サンプルOKRが最初から入っているため、これからOKRを始めたいという方でも利用イメージがつかめるようになっています。

また無料アカウント開設された方には無料で30分間の面談も行っています。今行っているOKRの診断やResilyの活用方法などお気軽にご相談いただけます。

OKRと人事評価についてのFAQ

OKRと人事評価の関係は?

OKRとは、目標管理フレームワークの1つで、Objective(目標)& Key Results(主要な成果)の略称です。単なる目標設定の形式だけではなく、目標管理を通じて組織で成果を挙げる取り組み全般を含めた組織マネジメント手法をOKRと言います。

OKRと人事評価の関係は?

OKRと人事評価には関係を持たせるべきではないと言われています。理由としては、OKRと人事評価を直結させてしまうと、多くの従業員は、より達成しやすい、つまり保守的な目標を設定してしまうからです。

おすすめ記事