OKRとはどんな意味?意義と導入事例についてBLOG

2021.8.1

昨今、メルカリを初め国内でも注目されるようになったOKR。いったいどのようなマネジメント手法なのでしょうか?

この記事は、「OKRについてよく知らない」「導入してみたいけど、まだ全部理解できていない」といった方向けです。

OKRの意味、メリット、導入事例を学んで、自社にどのように導入したら効果が出るかを考えながら読み進めていきましょう。

OKRとは?

OKRとはObjective and Key Resultの略称で人材管理・目標管理システムの事です。

Googleやインテルといった世界的大企業の導入で知名度が上がりましたが、一種のバスワードと化して具体的な内容については良くわからないまま紹介されるケースが増えました。

OKRは目的や目標を意味するObjectiveと成果指標を意味するKey Resultの頭文字を取って名づけられました。

※Objectives and KeyResultsと複数形で紹介される場合もあります。

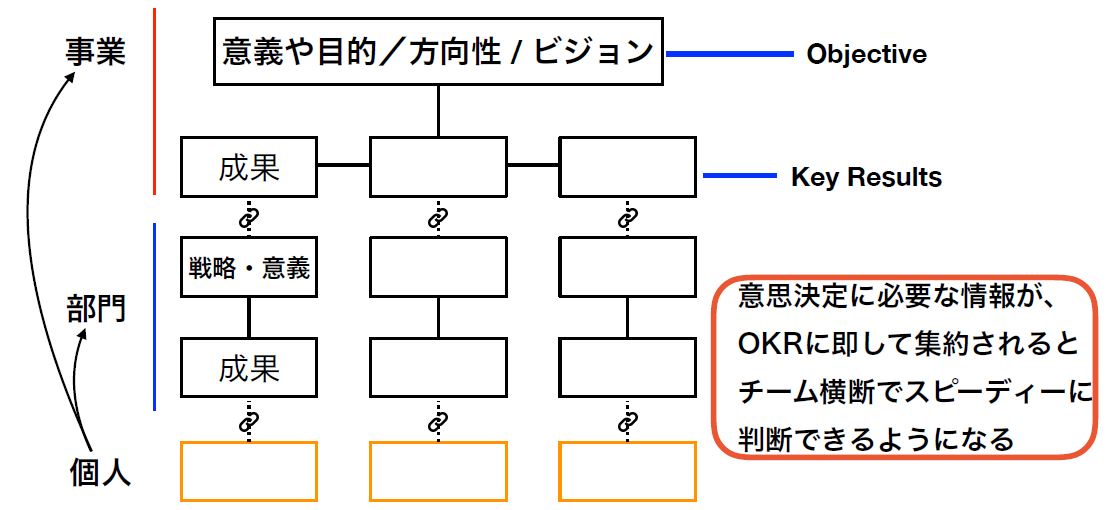

OKRとは会社、部門、個人といった階層ごとにO(意義・ビジョン・戦略)を設定してから、Oを達成するための具体的なKR(KPI やビジョン達成の鍵となる成果)を決定し、階層ごとのOKRを全社で有機的に連携する管理手法です。

OKRが持つ3つの意味

OKRの意味を大まかに理解したところで、OKRを導入することで組織にもたらされるメリットはどのようなものがあるのでしょうか?

目標によって組織の結束力が強まる

年功序列を重んじる伝統的な日本企業は、組織の上層部の権限が強く、その下の従業員への負荷が大きくなることが往々にしてあります。このようなトップダウン式の組織構造は、従業員の不満を溜め込ませるだけでなく、組織全体の結束力を弱めてしまいます。

このようなトップダウン式の組織構造の難点は、目標が評価と連動しているというところにあります。いくつかの企業はMBOといった年間目標で組織を管理する手法をとっていますが、本来、「目標によって」組織の結束力を強めるつもりが、人事評価と連動することによっていつのまにか「評価する」ことが目的となってしまうケースが数多く見られます。このような手段の目的化に陥ってしまっては、どんなに優れたマネジメント手法も本末転倒に終わってしまいます。

対してOKRは、評価制度と連動するべきでないとしているマネジメント手法です。そして目標は個々がバラバラに作るのではなく、以下の順番で決めていきます。

- 会社全体のOKR

- チームのOKR

- 従業員個人のOKR

チーム以下のOKRは、その上のレベルのOKRを元にして決められなくてはなりません。つまり目標によって組織がつながるのです。

会社、チーム、個人のObjectiveとKey Resultsをツリー構造化して社内の情報を可視化することを勧めているOKRは、情報の透明化を促し、さらに組織の結束力を強めるでしょう。

目標によって組織がつながることで、個々の従業員が会社の目標達成に繋がる業務に優先して取り組むことができます。

個々の従業員が意義を感じて働くことができる

従業員は目の前の業務が何に繋がっていて、それをやることで何が達成されるのかを理解できなければ仕事自体に意義を感じることが出来ずモチベーションが上がることはありません。

従業員のエンゲージメントを高めるためには、その意義を理解してもらう必要があります。

OKRは先述したように、ツリー構造化で社内の目標と重要指標を見える化することが出来ます。それを一目すれば「自分がこの業務を遂行して目的を達成すれば、部署の目標も達成され、会社の目標達成にも貢献できる」というのを実感することが出来ます。

もう一つ大事なことは、「ワクワクする目標」でなければならないことです。個人の目標と会社の目標の繋がりが見えたとしても、それが魅力的でワクワクするような目標でなければ人は行動を起こさないでしょう。

「OKR」の著者クリスティーナ・ウォドキーは、目標についてこの様に語っています。

まずゴールを、「パフォーマンスを評価するしくみ」から、「人を鼓舞し、能力を高めるしくみ」に切り替えよう(中略)…ゴールは、昔のように管理部門が決めるものではなく、ダイナミックで具体的な形があり、従業員を毎日鼓舞するものでなければならない。ゴールはすばらしい結果を目指す私たちの自由意思に入り込む。

クリスティーナ・ウォドキー. OKR(オーケーアール) (Japanese Edition) (Kindle の位置No.1885-1887). Kindle 版.

従業員が目の前の仕事をわくわくした気持ちで取り組めるような目標を設定できるように、マネージャーは積極的に従業員と話し合いましょう。

社内のコミュニケーションが活性化される

近年のコロナウイルスによるリモートワークの推奨は、多くの企業にとって社内コミュニケーションの減少を招いたことでしょう。

こうしたコミュニケーション不足は業務の効率を下げ、社員のモチベーションの低下にも繋がってしまいます。

この課題の解決にもなるのがOKRです。OKRにはコミュニケーションを促進する2つの要素があります。

- チェックインミーティング

- ウィンセッション(Win-Session)

チェックインミーティング

チェックインミーティングは、OKRの進み具合を検証するためにとり行う集まりのことです。事業部ごとにOKRの進捗や目標の自信度をチェックし、目標達成において協力できそうな点を話し合います。

チェックインミーティングには、そこまで時間をかけません。1週間のはじめに長くても1時間ほどで終わらせるのが一般的です。

週の頭にミーティングを開き、OKRを達成するために話し合うことはコミュニケーションの機会が増えるだけでなく、目標を達成するためのきつけになり従業員は鼓舞されます。

チェックインミーティングをより詳しく知りたいという方は下記の記事を参照ください。

ウィン・セッション(Win-Session)

ウィン・セッションはその名の通り「勝者のセッション」です。チェックインミーティングが週の頭に開かれるのに対して、ウィン・セッションは金曜日の夕方に開かれます。

ウィン・セッションの目的は、どんなに小さな進捗でも発表し、お互いそれを褒めあうことです。1週間のメンバーの動きを把握し、達成できたことを祝うことでモチベーションの維持を図ります。

通常の堅いミーティングとは違い、海外ではお酒や軽食を用意してフランクな雰囲気で行います。このような雰囲気の中で従業員はより心を開いてくれるようになり、自然とウィン・セッション外でのコミュニケーションも増え、従業員間のつながりを強めることができるのです。

ウィンセッションの詳細とその他のメリットについては下記のブログを読んでみましょう。

OKRにおけるウィンセッションとは?メリットや導入事例を紹介します

上記の2つの要素は定期的にコミュニケーションをとれる機会を提供し、統一性を高めてくれるでしょう。

OKR導入事例3選

ここでは、OKRを導入した企業の事例をご紹介します。

個人のパフォーマンスの限界値を伸ばすGoogleの目標例

Googleは20年前からOKRを実践している代表的な企業です。その成果は大きく、1998年に創業したGoogleはわずか数年で世界を代表する大企業へと発展しました。世界各地に拠点を持ち、かつ従業員数13万人を抱えるGoogleはどのように目標を設定し、管理しているのでしょうか?そこにはGoogleが実践している3つの手法があります。

- ストレッチゴールの設定

- OKRの達成度を数値化

- 四半期ごとに全社員に公開

1.ストレッチゴールの設定

Googleでは、 自身ができると考える設定値より高い目標=ストレッチゴールを3つ設定することを推奨しています。50%の確率で達成できる目標こそが、チーム、個人のパフォーマンスを最大化できると信じているからです。

そして、目標をあえて高く設定することで、達成できなかったとしても社員の成長を促すことが狙いです。

2.OKRの達成度を数値化

Googleはスコアリングという手法を取り入れています。これは、Key Resultsの達成度合いに応じてスコアをつけるもので、Googleでは0.0~1.0のスコア幅で表します。

以下の目標例でスコアリングのやり方を見てみましょう。

Objective: [製品名] の収益の成長を加速させる

Key Results:

xx 機能を全ユーザーにリリースする

xx に取り組み、ユーザー 1 人あたりの収益を 30% 増加させる

収益に特化した 3 つの実験を実施し、収益の成長を促進する要因を特定する

四半期の終わりに結果を0.0~1.0でスコアをつけます。例えば、2の目標が15%の収益を増加できなかった場合は半分の0.5、3の目標で3つの実験を全て実施できたら1.0というように結果に応じて数値を出していきます。

最終的に、この3つのKey Resultsの平均値がObjectiveの達成度となるわけです。達成度が高すぎる場合は目標設定が簡単すぎることが推測でき、逆に低すぎる場合は適切な目標でなかったことが伺えます。

四半期ごとに全社員にOKRを公開

Googleほどの大企業になるとすべての従業員の声を聞き、管理することは難しいでしょう。Googleでは四半期ごとに、前期のOKRの結果と、次期のOKRを全社員の前で発表します。それだけでなく、毎週の木曜日に、世界各地にTGIF(Thanks God It's Friday)ミーティングをリアルタイムで配信し、全社員が見れるようにしています。ここでは社員と経営陣が直接話せるシステムになっており、これほど大きな企業になっても風通しの良いボトムアップな環境を作り上げています。

OKRはチーム・個人が目標を作り、毎週のレビュー、達成まで完結するボトムアップなマネジメントの手法ですが、それを今でも実践しているGoogleは、これからOKRを導入しようと検討している大企業にとっても良い例となるでしょう。

より詳しくGoogleのOKR運用を知りたいからは下記の記事をご参照ください。

コミュニケーションを重視するメルカリの目標例

メルカリはGoogleやFacebookにならい、2015年にOKRを導入し急速に成長しました。

メルカリのOKRの特徴は2つです。

- Key Resultsはシンプルに

- 1on1で適切な目標を設定

Key Resultsはシンプルに

メルカリのOKRは、Key Results(主な結果)をわかりやすく極めてシンプルに設定していることが特徴です。

通常、1つのO(Objective:目標)に対してKRは3〜4つ設定する方法をが一般的ですが、メルカリは特にKR(Key Results:主な結果)をシンプルにすることに注力しています。

Objective:USの問い合わせ数を減らそう!

Key Results:

出品者からの問い合わせを30%にする

購入者からの問い合わせを20%にする

KRをシンプルにすることのメリットは、チーム全員が認識しやすいこと、そしてわかりやすく行動しやすいことです。

シンプルなので、達成の為の行動に集中しやすくなり大きな成果を見込めます。

特にチームでのOKRを設定する際は、メルカリのようなシンプルなKR設定を意識することが大切です。

1on1で適切な目標を設定

メルカリは個人の1on1を義務付けています。1on1で重視するポイントは2つで、「達成度が50%のものか」「わくわくする目標か」という点を特に話し合います。現実的な目標になるのを避けるために、マネージャーは従業員とよく話し合い、チャレンジングな目標を設定できるようにサポートするのです。

メルカリほどの従業員1700人前後の会社であれば、あまり複雑な目標を立てず、明確で周りも認識しやすいOKRを立てることが成功に繋がるでしょう。

更に詳しくメルカリの事例を学ぶためには、以下の記事を参照してください。

ランサーズ

クラウドソーシングサービスを提供しているランサーズも、OKRを導入した企業の1つです。しかしOKR導入時には、以下に挙げるような失敗をしてしまいました。

- OKR導入が目標になっていた

- OKRが単なるタスク管理になってしまう

- OKRを途中で変えてしまった

その他ランサーズが経験した失敗に関しては、ランサーズの社長である秋好陽介氏が書かれた以下の記事をご覧ください。

しかしこれらの失敗を生かして、ランサーズはOKR運用を続けています。

他の導入事例については以下の記事をご覧ください。

OKR、成功と失敗の具体例4選。運用のポイントを事例とともに紹介

OKR運用でしてしまいがちな失敗2つ

前述のように、OKRを導入した全ての企業がOKR運用に成功するとは限りません。

ここでは代表的な失敗を2つご紹介します。

OKR導入が目的になってしまう

他社が大きな成功を収めているから、自社もとりあえず導入してみよう、といった経緯でOKRを導入しても上手くはいきません。

試験に合格した人が紹介している参考書を買っただけでは成績が伸びないのと同じです。

OKRを導入する前に、まずOKRを導入する目的を深掘りしましょう。そうすればOKR導入そのものが目的となるのを防げます。

会社に野心的なミッションがない

OKRは野心的なミッションあってこそ効果を発揮するものです。毎日同じことだけをするのなら不要です。

OKR達成の先に社会に提供したい価値、つまりミッションがあれば達成が難しいOKRに対しても前向きに取り組めます。

逆に会社に野心的なミッションがなければ、OKRはただのタスク管理ツールになってしまうでしょう。それでは、予想を超えた成長は生み出せません。

OKR管理に役立つツール3選

ここでは、OKR管理に役立つツールを3つご紹介します。

Google スプレッドシート

Googleスプレッドシートは、無料で利用できる表計算ソフトです。インターネット上にデータが保存されるため、リアルタイムでOKRの進捗を共有できます。基本的な使い方はExcelと同じなので、多くの人はすぐに使いこなせるようになるでしょう。

Googleスプレッドシートは、少人数でOKRを管理する場合におすすめです。

Resily

Resilyを使えば、OKRに関する社内のコミュニケーションを活性化できます。OKR同士のつながりや、各OKRの担当者が「見える化」されるためです。

またResilyはOKRに関するコンサルティングサービスも提供しています。OKRを正しい形で運用したい人におすすめです。

ここで紹介したツールの他にも、OKR管理に役立つツールはあります。詳しくはこちらをご覧ください。

OKRの意味を正しく理解した運用を!

この記事では、OKRの意味やOKRで組織を管理する意義、そしてOKRの導入事例などを紹介しました。OKRにはメリットが多々ありますが、それらメリットを発揮させるためにはOKRの正しい理解が欠かせません。

まずはOKRへの理解を深めましょう。

おすすめ記事