【2025年最新】OKRとは?OKRの基本から運用方法までを解説!BLOG

2025.1.28

⇒カンタンに始められる!OKR特化クラウドツール「Resily」を20日間無料で体験しませんか?

OKR(オーケーアール)とは、個人や組織のための目標管理フレームワークで、"Objective(目標)& Key Results(主要な成果)"の略称です。目標設定と管理を通じて成果を出すために実施する一連の取り組みを「OKR」と呼びます。

OKRという言葉は聞いたことがあるものの、「具体的にどんなフレームワークなの?」とお悩みのマネージャーの方も多いのではないでしょうか。

当記事では、OKRの基礎知識から具体的なOKR導入と運用方法までまとめました。OKRについて知らない方から、OKRの運用でさらなる成果を出したいと考えている担当者の方にもおすすめの内容となっています。

Resilyでは、OKRの策定から運用までのプロセスをだれでもカンタンに行うことができるツールを提供しています。チュートリアルに沿ってOKRの設定や進捗更新をすることで即運用が開始できるものなっていますのでお気軽にお試しください。

※2023年1月より無料トライアル版が商談なし・メールアドレス登録でお使いいただけるようになりました!

目次

1. OKRとは?

2. OKRの作り方を具体例でわかりやすく解説

3. なぜGoogleはOKRを使うのか6つのメリット

4. OKRと従来の目標管理手法(MBO・KPI)の違い

5. OKRに適した組織と適さない組織

6. OKR導入・運用のサイクル

7. OKRの導入事例

8. OKRを効率的に運用するにはツールがおすすめ

OKRとは?

OKRとは、目標管理フレームワークの1つで、Objective(目標)& Key Results(主要な成果)の略称です。

単なる目標設定の形式だけではなく、目標管理を通じて組織で成果を挙げる取り組み全般を含めた組織マネジメント手法をOKRと呼びます。

OKRは、企業内のあらゆる組織・チームが同じ重要な課題に全力で取り組むための組織マネジメントを可能にします。

OKRの基本

Objectiveは、決められた数値ではなくなりたい姿・状態を言葉にした目標です。Key ResultsはObjectiveで設定した目標がどのような数値を達成すれば実現されたといえるのかを表す定量目標です。

1つのObjectiveに対して3~5つのKey Resultを設定し、部署やチーム、個人単位で目標を管理します。

具体的な例

Objective=地域一のラーメン屋を作る

Key Result1=月の売り上げ300万円以上

Key Result2=Googleの口コミ50件以上

Key Result3=店員を3人採用する

設定した目標を達成するための計画を立て、進捗状況を共有しながら業務を進めるというシンプルな組織マネジメント手法です。

これだけ聞くと「普通の目標管理じゃないか!」と思う方もいるかもしれません。しかし、OKRの目標の設定方法や、運用方法など様々なルールがあります。

次のOKRの特徴では、それらのルールが組織マネジメント手法としてどのように機能するかをまとめました。

OKRの特徴

OKRには主に3つの特徴があります。

- 目標を高く設定する(ムーンショット)

- 組織の目標を見える化しツリー形式で繋げる

- 高い頻度で目標を振り返る

この3つの特徴が強い組織を作る原動力となります。なぜそれぞれの特徴が重要なのか、1つ1つ解説していきます。

目標を高く設定する(ムーンショット)

OKRで設定される目標は、60~70%の達成でも十分なほどのチャレンジングな目標を設定します。ここまで達成すればいい、というノルマ的な目標の立て方ではなく、達成することは困難だが、実現すればインパクトがある目標を立てます。

OKRで設定される目標の理想

- そこに到達するまでの明確な計画が立てられないが、自分たちが心から求めたいと思う目標

- 社内や世の中の成功事例がなく、今までの考え方や発想を変えないと到底到達できないような目標

- 失敗したときに失うものと比べて、実現したときに得るものの方が大きいような目標

メジャーリーグで活躍する大谷選手は、高校時代に「8球団からドラ1指名」という目標を掲げて日々の練習に取り組んでいました。奮い立たせるような高い目標が、革新的なアイディアや計画を生み出し実現した1つの例と言えるでしょう。

組織の目標を見える化しツリー形式で繋げる

OKRは透明性が重要とされており、経営方針となる会社全体のOKRから部署、個人のOKRまでを公開しそれぞれのつながりまでを明確にします。

目標が明確化されると従業員のモチベーションが高まり、業務に対してより情熱的に取り組むことができます。OKRは全員で共有されるため、自然とチームを超えた社内でのコミュニケーションも増え、統一感のある企業へと成長していきます。

OKRによって組織の全体図を作ることによって一体感が生み出され、所属するメンバー1人1人が効率的に働けるようになります。

高い頻度で目標を振り返る

日本の多くの企業で行われている目標管理は、人事評価制度と紐づいています。その性質上目標の設定、振り返りや評価は半年~1年という長い期間を経て行われています。

OKRはそれよりも短く、四半期(3ヶ月)単位で目標を設定し、チームミーティングや、1on1ミーティングを通じて、週次~隔週の頻度で振り返りを行います。

目標達成に向けて継続的に軌道修正を行い、刻々と変化する状況に対して正しい方向に向かうことができているか、意味のある施策を実行できているかを確認します。

頻度高く振り返ることで、立てた目標とは別の業務にリソースを使っていた、という状況を防ぐことができます。

OKRの特徴によって得られる効果まとめ

上記3つの特徴によって得られる効果は以下の4つです。

- リソースを重要な目標に集中させられる

- 組織の透明性を確保し、エンゲージメントが高まる

- 目標を高頻度で振り返ることで、リアルタイムな軌道修正が可能になる

- 高い目標により創造性を高め、飛躍的な成果が生み出される

OKR自体はシンプルなフレームワークですが、導入が成功すれば組織に与えるインパクトは大きなものになります。

社員のモチベーションが低い、組織目標が形骸化している、中間管理職のマネジメント力に課題がある、といったお悩みをお持ちの方は、ぜひOKRの導入を検討していただければと思います。

OKRの作り方を具体例でわかりやすく解説

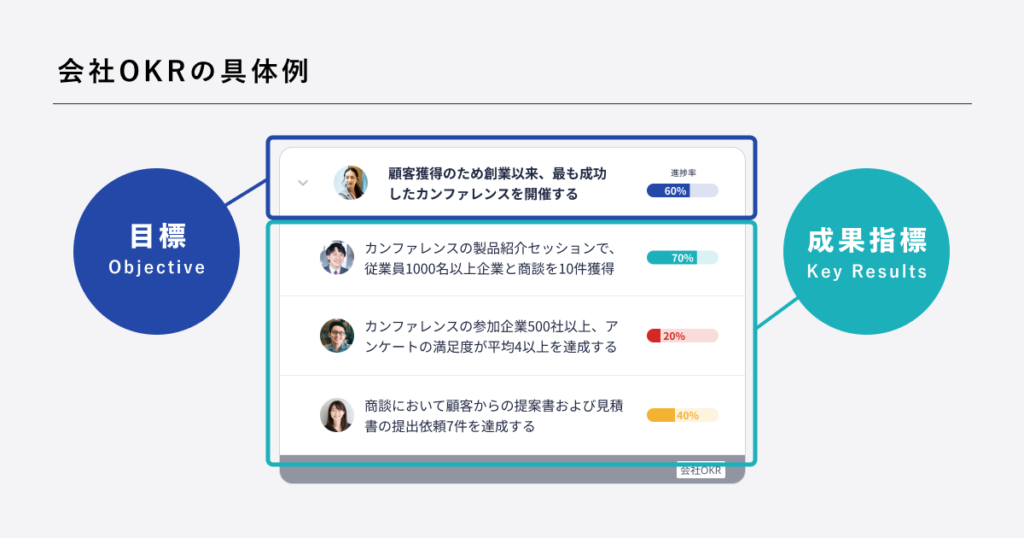

OKRの詳しい特徴を一つの会社OKRを例に挙げ説明します。

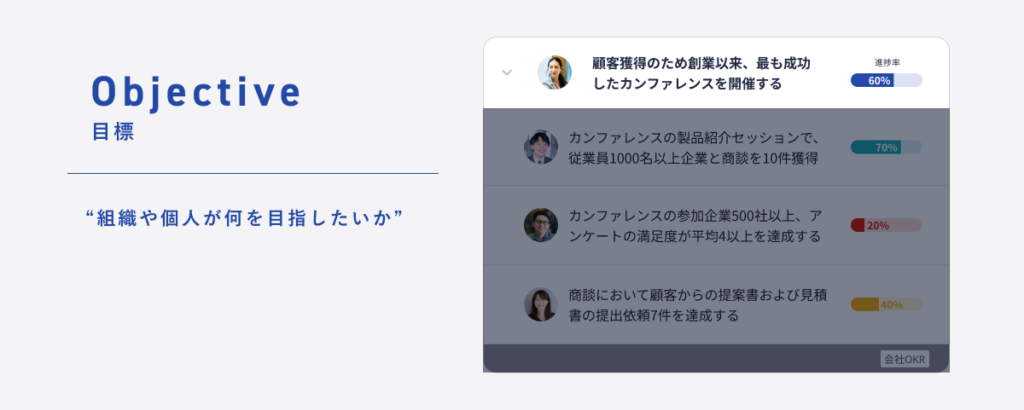

Objectiveとは

OKRのOは、Objective(目標)を示します。定性的な目標で「組織や個人が何を目指したいか」に対する答えとなります。主に以下の特徴があります。

売り上げを○○円にする、というような数値目標ではなく「こういった組織になりたい」「市場におけるポジションをこうしたい」などの目標が望ましいでしょう。

・チームが鼓舞されるようなワクワクする心に響く言葉である

・「到達する」「実現する」到達点や状態を示し実現可能である

・具体性の高いわかりやすい言葉を使い、自分たちで達成がコントロールできる

・ビジネスの価値向上につながる目標である

・目標の達成難度が 60~70%を理想とする

Objectiveはチームとして目指したいゴールです。そのため、メンバーが達成できたら面白そうだと鼓舞されるような目標となっている必要があります。また、目標は具体性が高い方が達成されやすいでしょう。

Key Resultsとは

OKRのKRは、Key Results(成果指標)を示します。定量的な目標で「目標(Objective)を達成したことをどう判断するか」に対する答えとなります。主に以下の特徴があります。

・1つの目標につき成果指標は3〜5つほどで設計する

・目標との関連性があり、計測可能な定量的である

・指示された内容を咀嚼し、自ら設定したオーナーシップがある

Key ResultsはObjectiveの達成度合いを測る定量的な指標です。そのため、計測可能でObjectiveとの結びつきが強いものを設定します。

KPIとの違いについてよく質問されることがありますが、KPIは経営状態の健康度合いを測る全指標です。常にチェックして、経営状態が良くなっているのか、悪くなっているのかを測るために使います。

Key Resultsは、KPIの中で目標として集中的に高めたい指標を選択するイメージで選定するとよいでしょう。あれもこれもと入れてしまいがちですが、3~5つに絞りましょう。

改善すべき指標を絞ることで限りあるリソースの分散を防ぎ、集中的に課題解決を行うことができるようになります。チームでのコミュニケーションも円滑になり、効率的なマネジメントが可能になることもメリットです。

Key Resultsの設定ミスがOKR運用の失敗につながるほど重要なKR設定。さらに詳しい内容を知りたい方は、こちらをご活用ください。

OKRにおける成果指標(Key Result)とは?設定時のポイントや具体例を紹介します

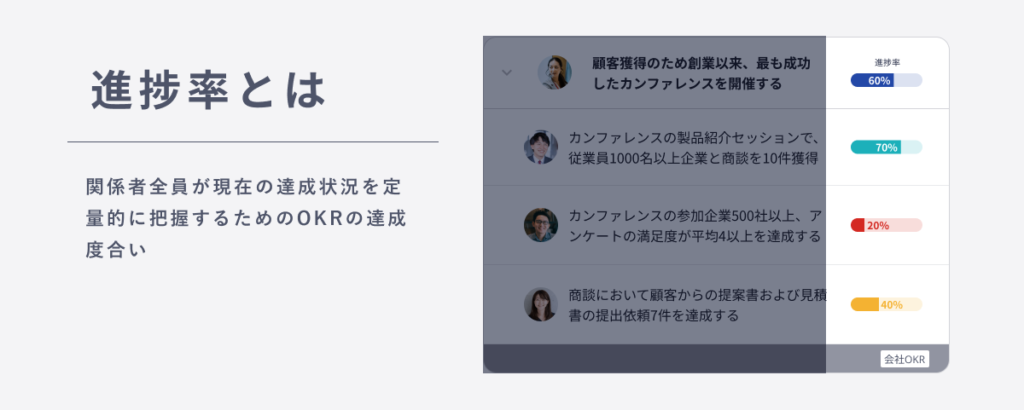

「進捗率」とは

進捗率は、OKRの達成度合いを示します。各Key Resultsの担当者が進捗率を定期的に更新することで、関係者全員が現在の達成状況を定量的に把握します。

進捗率の確認は、週次~隔週でチームミーティング(個人OKRであれば1on1ミーティング)で振り返りを行いましょう。

頻度高く振り返りを行い、達成のための計画の実施状況を確認します。実施状況が芳しくない場合は何が課題になっているかをコミュニケーションし、早期解決します。

また、設定した目標を期間中に変更したい場合もあるでしょう。思ったよりも簡単だった、もっと注力すべき指標が出てきた、などは良く起こります。

そういった場合にも、頻度高く振り返りを行っていれば再設定を議論できるでしょう。

OKRでは必要であれば目標を期間中に変更することも推奨されています。目標を達成することではなく、達成に向けてどう行動するか、プロセスを重要視するフレームワークだからこそ再設定も辞さないということです。

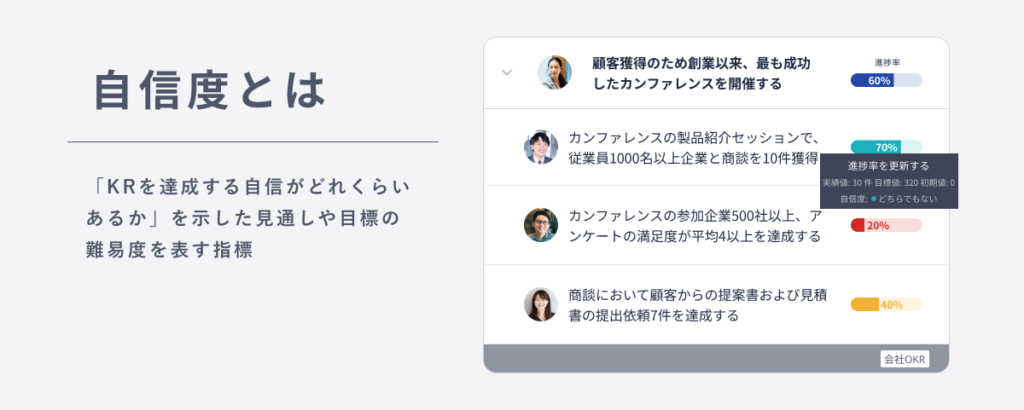

「自信度」とは

自信度は、「担当メンバーが、KRを達成する自信がどれくらいあるか」を示した見通しや目標の難易度を表す指標です。Resilyでは5段階で表現できます。

①自信ない

②少し自信ない

③どちらでもない

④少し自信ある

⑤自信ある

Resilyで提供しているツールでは、①は赤、②は黄色、③〜⑤は青で可視化し、達成の見通しがどうなっているかを直感的に把握できるようにしています。

各Key Results担当者は、定期的に自信度を更新します。自信度のメリットはマネージャーが目標達成における課題の有無や優先事項の対話を始められることです。また、チームの自信度を高めることで、目標の達成確度を向上させます。

さらに、メンバーは、自信度を通して、マネージャーや同僚にアラートを発信できます。状況を「いい感じです」といった曖昧な表現で把握するのではなく、透明性を持たせ全員に可視化しましょう。

従業員の定性的な状況を把握する上で重要な指標である「自信度」。さらに詳しい内容を知りたい方は、こちらをご活用ください。

OKRの自信度とは?OKR目標に対する自信を測る自己申告指標

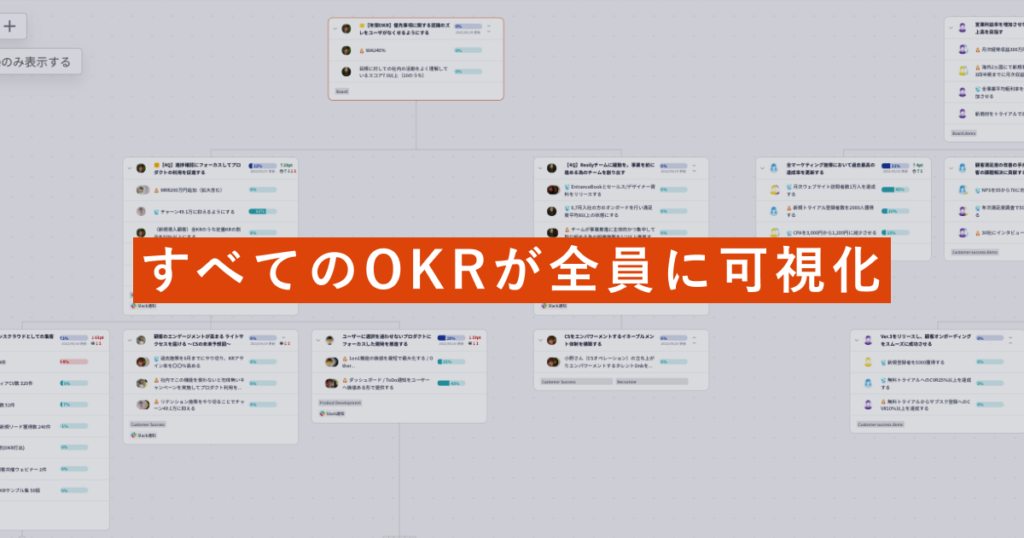

全てのOKRが全員に「可視化」

OKRでは、会社全体・部署やチーム・個人ごとに設定されたOKRがツリー上になって紐づき全員に可視化されます。これにより、役職ごとにメリットを享受できます。

| 経営層 | 会社全体の方向性を作成・変更した際に、その戦略や意図を社内に伝達しやすくなります。 |

| マネージャー | チームの目標が会社全体にどのような影響を与えられるかをメンバーに伝えやすくなります。 また、他部署がどのような働きをしているかをすぐに把握できるようになります。 |

| メンバー | 自分の仕事が組織にどのような影響を及ぼすかを理解できます。 また、チームのイシュー(解くべき課題)を常に意識しながら働くことができます。 |

OKRの設計方法

Resilyでは海外のOKR専門家を招待し、OKR勉強会セミナーを定期的に開催しています。

OKRの設計方法についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひセミナー動画もご覧ください。

このセミナー動画では、具体的な例を用いたOKRの設計方法を丁寧に解説したメラニー氏の登壇内容と、参加者より寄せられたQ&A編を一挙公開しています!

なぜGoogleはOKRを使うのか、6つのメリット

Googleやインテル、メルカリや花王など有名企業が次々に採用しているOKR。導入の背景として、以下6つのメリットがあると言われています。

- 目指すべき方向性を一致させられる

- 柔軟な調整や変更が可能

- 部門の垣根を超えたコミュニケーションが生まれる

- 目標設定能力が向上する

- ストレッチされた目標がパフォーマンスを高める

- 納得度の高い目標がエンゲージメントを高める

①目指すべき方向性を一致させられる

OKRは、企業の規模が大きくなったり、市場の求める企業価値の変化が激しくなる中でも、働く全ての人の方向性を一致させます。なぜならOKRは、会社にとって重要な目標を定め、組織全体の目標とつなげて可視化し、短期間で改善を繰り返すためです。

②柔軟な調整や変更が可能

従来の目標管理手法と比較しOKRは目標サイクルが通常3ヶ月ごとと短いため、柔軟な調整や変更が可能になります。

③部門の垣根を超えたコミュニケーションが生まれる

OKRは、会社の全社戦略から実行まで連鎖して作られ、全員に公開されています。そのため、チームの垣根を越えた全体最適のコミュニケーションが期待できます。

④目標設定能力が向上する

OKRは短いスパンで各組織と連動した目標設定が求められるため、質の高い目標をそれぞれが建てられるようになっていきます。例えば、あるスタートアップ企業にてOKR導入初期は目標設定に数週間かかっていたものが、数年後には数日で設定可能になったという事例もあります。

⑤ストレッチされた目標がパフォーマンスを高める

MBOとは異なり、原則としてOKRの達成度は評価に直接的に結びつかないため、野心的な目標設定が可能になります。こうした目標は、優秀な人材を惹きつけ、職場を活気の満ちた環境に変えます。

⑥納得度の高い目標がエンゲージメントを高める

OKRは、会社の全社戦略から実行まで連鎖して作られ、全員に公開されています。そのため、今の自分たちの目標が会社にとってどのような意義があるかを確認し続けることができます。それが、従業員のエンゲージメントの向上につながります。

OKRを導入するメリットをさらに詳しく知りたい方は、こちらをご活用ください。

ムーンショット・ルーフショット

OKRにおける目標では、ムーンショットだけでなくルーフショットもという設定方法もあります。

ムーンショットとは「月(moon)に届くほどのショット」を意味するように、非常にチャレンジングな目標です。基本的に60~70%の達成で成功とみなされ、あえて困難な目標を設定することによって、イノベーションの余地が生まれ、大幅な業績UPにつながる可能性があります。

ルーフショットとは「屋根(roof)に届くほどのショット」というように、難しいけれど達成可能な目標です。100%の達成こそが成功であり、100%未満は失敗とみなされます。クライアントワークなど、確実に達成が必要な仕事において有効です。

OKRを活用し組織をさらに飛躍させる上で重要とされるムーンショット。さらに詳しい内容を知りたい方は、こちらをご活用ください。

【人事向け】ムーンショットとは。設定するメリットやポイントを紹介

OKRと従来の目標管理手法(MBO・KPI)の違い

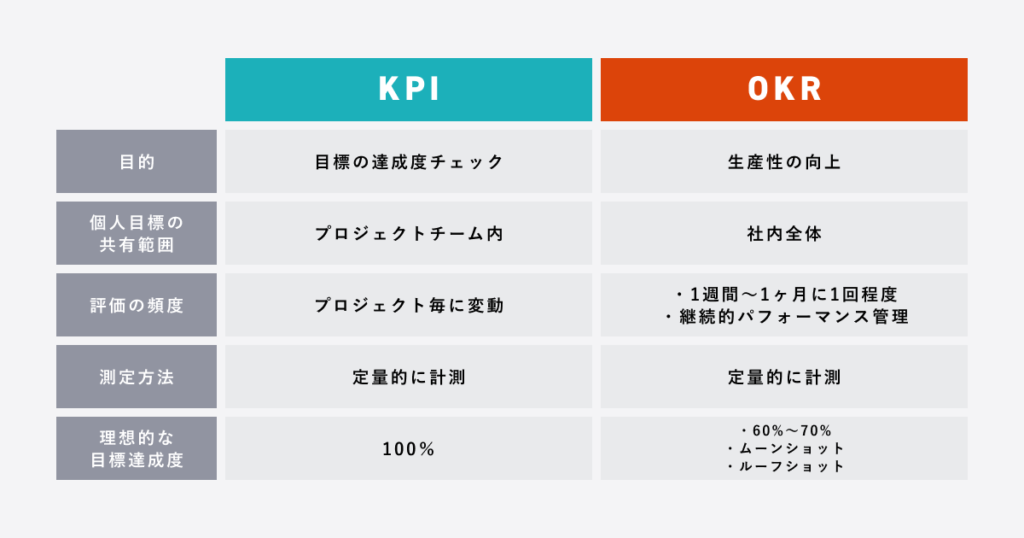

目標設定の手法はOKRだけではありません。特に、OKRと比較される目標設定手法に「MBO」と「KPI」の2つがあります。ここでは、そんな2つの目標設定手法とOKRの違いについて説明します。また、人事評価との関係も解説します。

MBOとOKRの違い

OKRと同様に目標管理手法の一つであるMBO。OKRとMBOの主な違いは人事評価に直接活用するかどうかです。以下にて詳しく解説します。

「MBO(Managenment by Objective)」は「目標による管理」という意味で、四半期から半期ごとに目標の達成度を測定して評価・管理するマネジメント手法です。1954年に経営学の父であるピーター・ドラッガーが著書である『The Practive of Management(現代の経営)』で提唱しました。

今回は下記の5つの項目で比較してみました。

①目的

MBOとOKRの共通の目的は企業の生産性を高めることです。一方、MBOは人事評価に活用するという目的もあります。

- MBO:目標の達成度合いを従業員の評価に活用する

- OKR:簡単には達成できない野心的な高い目標を設定して、人事評価とは切り離して考える

②個人目標の共有範囲

MBOで目標が共有される範囲は、上司などの限られたメンバーのみです。従業員の評価の意味もあるMBOでは、上意下達による統制型組織において上司が直接確認した方が社内全体で共有するよりも効率が良いため、社内全体ではなく一部の限られたメンバーのみに個人目標が共有されます。

OKRでは、自律型組織のボトムアップが考慮されており、従業員個人やチームの目標が企業全体で共有されます。OKRのゴールは企業としての目標達成で、成果を確認するには自部署の部分最適ではなく他の従業員やチームの動き、状況を把握する必要があります。

③評価の頻度

MBOでは半年~1年に1回程度の頻度で評価が行われます。人事評価の意味合いも兼ねるMBOではノルマの達成度合いを評価する場合もあり、頻繁な評価ではなくある程度の期間を空けて評価をする方が向いているのです。一方で、事業環境の変化が激しい場合など軌道修正や評価時のフィードバックが過去のものとなるため、リカバリーできない、減点評価となり納得度が下がるなどの懸念があります。

OKRでは1週間〜1ヶ月に1回程度と高い頻度で評価が行われます。ここにおける評価とは、定めた目標が実態とかけ離れていないかや到達可能かなどの目標に対する評価です。評価頻度が高いのは、事業環境の変化に応じて、現状を把握してこまめに軌道修正する必要があるからです。

④測定方法

MBOでは定量的な評価と定性的な評価が組み合わせて行われ、評価方法は企業ごとに決められています。たとえば「製品に関する知識を高める」など、数値にできない評価基準があるのが特徴です。定性的な評価では、上司の主観に左右されて結果が変わる側面もあります。運用する際には、上司の主観が部下の評価に影響しないよう注意が必要です。

OKRでは定性的な目標とともに定量的に達成が確認できるよう評価指標が併記されます。OKRの構造は、目標として定性的なものを立て、その目標を達成したと確認できたり、進捗を測定するために設けられているのが定量的な評価です。

たとえば、先程の「製品に関する知識を高める」という目標をOKRにすると、個人目標であれば「製品に関する知識を高め、一人で商談を進めて5件の受注を獲得する」、チーム目標では「チームの製品知識を高める勉強会を毎週実施し、2ヶ月後のチームの見積書提出案件を20件達成する」など、目標の目的と達成の尺度に客観性を持たせます。

⑤理想的な目標達成度

人事評価と結びつけて考えられるMBOでは、目標の100%達成が求められます。100%とすることで成果主義のもと原点評価の制度になっている場合があります。そのため、被評価者は達成しやすいレベルの目標を設定し、力の出し惜しみを招くことがあります。これが、数百名、数千名で起こると、組織全体が機会損失の温床となってしまいます。2割のメンバーが事業を牽引すると言われる一つの要因といえます。

OKRにおいて求められる達成率は60〜70%です。100%達成できる目標は簡単すぎる、余力を残しており生産性が低いとみなされます。達成できるか五分五分の可能性の目標は、どうすれば良いかと創意工夫が促され、結果として企業や従業員の成長を最大化します。

MBOについてさらに詳しく知りたい方は、こちらを記事をご活用ください。

目標管理(MBO)とは?メリットやデメリット、運用の流れを紹介

KPIとOKRの違い

KPI(Key Performance Indicator)とは「主要業績評価指標」という意味で、目標達成までのプロセスを計測する指標のことです。たとえば、業績やアポイント獲得数、成約率、解約数、クレーム件数などです。表計算ソフトや営業支援ツールなどを使いモニタリングしていきます。本来は、異常値に気づき、是正措置を講じるために設計されたものです。

OKRでは、チームを鼓舞する高い目標を設定し、進捗率は60〜70%が理想です。一方KPIは、「プロセスを確認する指標」のため、進捗率100%以上が理想となります。

KPIを目標とする場合、数値自体が目的化して、問題を引き起こすことが指摘されています。例えば、基準値に満たないことを組織的に隠蔽するなどの事件が起きています。Objective(定性目標)で、そもそも何のためのKPI(数値目標)なのかを、意識できることが数値目標のマネジメントにおいて重要です。

OKRとKPIの違いをさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご活用ください。

OKRは、なぜ人事評価と切り離すべきなのか?

OKRを人事評価と直接結びつけない理由は、管理職を含めて従業員が評価を上げるために達成のしやすい低い目標を設定するようになる可能性があるためです。OKRにおける人事評価の関係性の詳細は、こちらの記事をご活用ください。

また、OKRの人事評価についてResily主催のWebセミナーでノウハウを公開しました。

アーカイブ動画をResilyのYoutubeチャンネルからご覧いただけます。ぜひご活用ください。

OKRに適した組織と適さない組織

従来の目標管理手法であるMBOやKPIとOKRの違いを明らかにしたところで、実際にOKRの活用に向いている組織と向いていない組織の特徴を説明します。

事業フェーズや事業モデル、組織カルチャーなどによって変わってくるため、端的な判断は難しいことが前提となります。

OKRに適した組織の特徴

以下の特徴に当てはまる組織は、OKRに適した組織と言えます。

- 新しいサービスや製品を開発したり、革新的なアイディアの創出を目指している組織

- 組織の壁がなく、多様な情報にアクセスできる組織

- アジャイル型の組織

- リソースなどの制約のなかで高みを目指すカルチャーを持つ組織

- 中央集権的でなく分権、民主的な組織

OKRに適さない組織の特徴

一方、以下の特徴を持つ組織はOKRに適さない組織と言えます。

- 事業が成熟期に入っており野心的な目標設定が必要とされていない組織

- 事業が定まっていない組織

- 既存の目標管理制度(MBO)が形骸化しているが問題を指摘できない組織

- 情報の透明性が低く、会社方針や事業計画などが全社公開されていない組織

- 心理的安全性が低く、特定のメンバーしか発言できない組織

OKRを導入した際に失敗してしまう企業には一定の共通点があります。詳しくはこちらの記事をご活用ください。

日本のOKR導入企業の事例から学ぶ成功と失敗【失敗しない3つのポイントとは?】

OKRとMBOを併用する

OKRを導入する場合はOKRのみで目標管理するという形ではなく、OKRとMBOを併用することも可能です。

例えば、OKRとMBOそれぞれの目標を設定する方法があります。OKRの目標は人事評価には加味しない野心的な目標に活用し、100%達成が必要で人事評価に利用したい目標にはMBOを活用するという方法です。

あるいは、サービスや事業成長、顧客視点の目標をOKRで設定し、社内に目を向けた人材育成、キャリアといった目標をMBOで管理します。組織事と個人事を分けることで、業務とキャリア、スキルアップの関係を整理しやすくし、そもそも事業が成長しなければ組織自体が成り立たないため、評価と給与が乖離してしまうことにも注意が必要です。

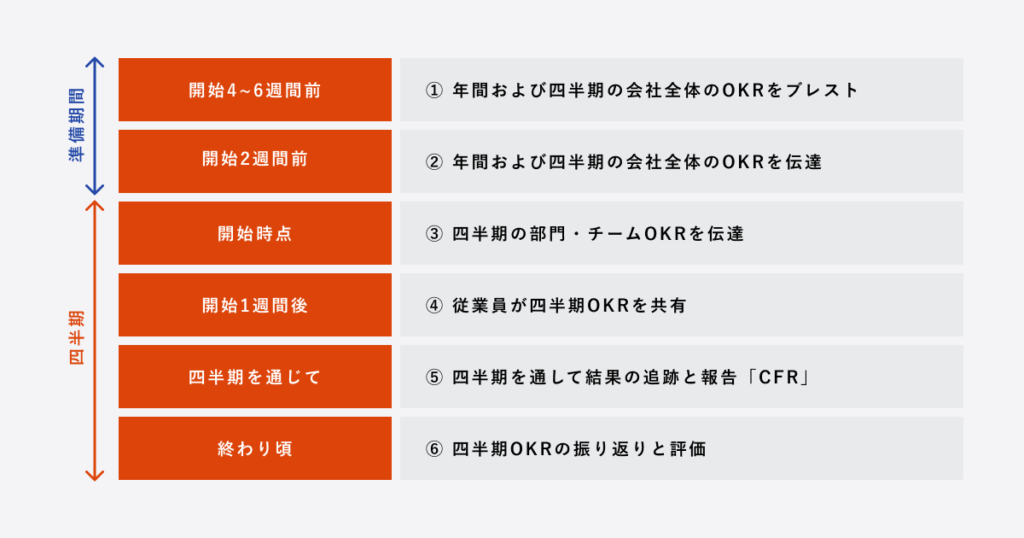

OKR導入・運用のサイクル

OKRの導入から運用までには、6つのステップがあります。今回は、四半期におけるOKRの設定〜評価までのプロセスを説明します。

- 年間および四半期の会社全体のOKRをブレスト

- 年間および四半期の会社全体のOKRを伝達

- 四半期の部門・チームOKRを伝達

- 従業員が四半期OKRを共有

- 四半期を通して結果の追跡と報告「CFR」

- 四半期OKRの振り返りと評価

①年間および四半期の会社全体のOKRをブレスト

四半期が始まる4〜6週間前には、経営幹部により最上位のOKRのブレーンストーミングを開始します。第1四半期のOKR設定の場合は、年間の事業計画も考慮し、1年後を見据えたOKRを設定します。

OKRを作成する際のテンプレートを紹介しています。

OKRのテンプレート・フォーマット4選!ポイントも紹介します

OKRを作成する際のポイントはこちらの記事をご活用ください。

OKRの目標設定の方法とポイント【メルカリ、Googleの事例も紹介】

②年間および四半期の会社全体のOKRを伝達

四半期が始まる2週間前には、会社全体の最上位OKRを完成させ、全員に伝達します。

OKRを設定した背景や意図、前提となる事業環境などの条件といった、なぜこのOKRなのかを丁寧に対話しましょう。ここで全社の共通認識を醸成することが最も大切だと言っても過言ではありません。

③四半期の部門・チームOKRを伝達

四半期の開始時点において、会社全体の最上位OKRに基づき各チームがOKRを作成し、ミーティングで共有します。またここで、OKRの責任者、各KRにおける推進担当者(コントリビューター)を任命します。責任の所在を明確にし、オーナーシップを持つことが大切です。

④従業員が四半期OKRを共有

チームOKRが伝達された1週間後、推進担当者は各自のOKRを作成し共有します。通常、上位のOKRの推進担当者(マネージャー、上司)と推進担当者で1on1の形をとります。結果的に公開されるため、チームで話し合って各自のOKRを作成することもあります。策定の経緯も共有されるため、リスクや相互に協力した方が生産性が高いなどの対話ができるメリットがあります。

個人OKRを作成する際のポイントはこちらの記事をご活用ください。

⑤四半期を通して結果の追跡と報告「CFR」

OKRを設定しただけでは機能しません。四半期を通して、推進担当者は自らの進捗を測定し、共有します。また、マネージャーは推進担当者が目標を達成できるように支援します。この時、重要になるのが「継続的パフォーマンス管理」です。

継続的パフォーマンス管理は、下記の3つの観点で透明性、責任、権限付与、チームワークを大切にするコミュニケーション設計をすることが推奨されています。

・Conversation 状況などの意味を共有する対話

・Feedback 情報・質問を受ける側から考えなどが発展して戻ってくること

・Recognition 功労を認めること、承認すること

OKRでは、具体的なコミュニケーション設計として以下のような会議体により、目標達成までのマネジメントを仕組み化しています。

「チェックイン」と「ウィンセッション」

「チェックイン」は、週の初めに行う進捗確認の会議です。チェックインの目的は、目標達成に向けた障壁を減らすことです。目標達成に向けた自信度や解決すべき優先課題を共有し擦り合わせることで、精神的・物理的な目標達成までの障壁を解決します。

「ウィンセッション」直訳すると「勝者のセッション」は、基本的に週の終わり、つまりは金曜日の夕方に行われます。ウィンセッションの一番の目的は、承認です。どんなに小さな目標への進捗でもそれを皆の前で発表し、周りはそれを褒めたり、労いの言葉をかける、詳細を質問するなど承認します。進捗確認と同時に、一人ひとりのエンゲージメント(自発的貢献欲求)向上に繋がります。

OKRにおけるウィンセッションとは?メリットや導入事例を紹介します

「1on1」

最も知られているフィードバック手法の一つとして挙げられるのが「1on1」です。難易度が高く野心的な目標に向かうOKRでは1on1は非常に重要です。

OKRでは、会社、部署、個人がベクトルを合わせて目標を定めていきます。そのため、メンバーには部署マネージャー、部署マネージャーには経営陣といったように三者間で連携したサポート体制が不可欠です。

OKRにおける1on1ミーティングの目的!ポイントも紹介します

「中間レビュー」

設定期間の中間地点(四半期の場合は1.5ヶ月〜2ヶ月経過時点)では、全体的な「中間レビュー」を必ず行うようにしましょう。進捗に遅れやリソースの配分ミスなどの課題が出た場合には、その改善点を議論し、いち早く軌道修正します。

⑥四半期OKRの振り返りと評価

OKRの対象期間終了後は、推進担当者は自分のOKRを採点し、自己評価を実施し、成果を振り返ります。1から10までの10段階評価や、0から100%までのパーセント評価などを用いて明確な評価を行いましょう。達成度が低すぎたり高すぎたりした場合は、別の目標への切り替えも検討します。

CFRについてさらに詳しく知りたい方へ

OKRの効果的運用方法「CFR」についてResily主催のWebセミナーでノウハウを公開しました。アーカイブ動画をResilyのYoutubeチャンネルからご覧いただけます。ぜひご活用ください。

OKRの導入事例

最後に、実際にOKRを導入して成功している企業の事例を2つご紹介します。ここまでで流れを掴んでくださっていれば、あとは実例を見ることでより具体的なイメージを持つことができるかと思います。

メルカリ

フリマアプリで有名なメルカリはOKRを取り入れています。今や社員数が1000人以上に登るメルカリですが、組織規模が50人〜100人という初期のタイミングでOKRを導入しました。導入の背景は、会社の成長に伴い社員が増えると会社の目標と個人の目標にズレが生じるためです。

メルカリは、自社の3つのミッションと3つのバリューと結びつく形でOKR運用をしています。また、OKRの設定からフィードバックやピアレビューなど組織管理に必要な機能を集約した独自のシステム「Reviews」を運用しており、自己評価、上長評価、360度レビューなど様々な視点から人材管理を行っています。

メルカリのOKR導入事例の詳細は、こちらの記事をご活用ください。

UZABASE

ソーシャル経済ニュースメディアのNewspicksやオンライン情報プラットフォームSPEEDAなどを展開する株式会社ユーザベース。取締役の佐久間氏がOKRに興味を持ったことが導入のきっかけ。導入の背景はマトリックス組織から事業部組織へと組織形態の大きな変化に伴い事業部の自律性を高めるためにOKRが最適だったためです。まずは一部事業内での導入を決め、その後徐々に会社全体にOKRが浸透していきました。OKRを活用し「組織で個々人の才能が発揮されながら、同じ方向を向いている状態」を目指しています。

ユーザーベースでは、上記のような目標を達成するため徹底した議論でOKRを磨き上げていきます。例えば、1つのObjectiveを作るためにチャネル上で20回ほどやりとりすることもあるそうです。また、OKR経営を測るサーベイを独自で実施し、OKRのさらなる有効活用に生かしています。

日本企業におけるOKRの成功や失敗の具体例をさらに知りたい方は、こちらをご活用ください。

OKR、成功と失敗の具体例4選。運用のポイントを事例とともに紹介

4つの企業から学ぶOKRの目標例【失敗しないための3つのポイントも紹介】

OKRを効率的に運用するには専門ツールがおすすめ

OKRを実際に導入し有効的に活用するには、ツールやテンプレートを利用するとOKR本来の価値を最大限発揮し効率的に運用することができます。

OKRを使った目標管理でプロジェクトを成功に!「Resily」

ResilyではOKR運用のための目標管理クラウドツールを提供しています。社内プロジェクトの目標やその進捗を、集めて、整理し、見える化します。

また、1つ1つの企業に専属のサポートスタッフがつき、導入から運用を支援します。社内での利用状況をレポートさせていただき、OKRの浸透を促すためのご提案まで行います。

OKRについてのFAQ

OKRを分かりやすく説明すると?KPIやMBOとの違いは?

OKRとは目標の設定・管理方法のひとつで、Objectives and Key Results(目標と主要な結果)の略称です。

従来の管理手法であるMBOやKPIとは、目的/評価頻度/達成水準などに違いがあります。OKRは高い水準の目標を設定したうえで組織全体に共有し、かつ高頻度で振り返りやフィードバックを行う特徴があります。

OKRの導入事例は?

OKRは世界的に知名度の高いGoogleやFacebook、日本ではメルカリなどで導入されています。

OKRの特徴であるチャレンジングな目標(ストレッチゴール)を設定することで、チーム・個人のパフォーマンスが最大化され、社員のエンゲージメントが高まり、業績が大きく改善した事例があります。

おすすめ記事